About李芝瑜

Rhode Island School of Design建築/藝術雙學士、美國賓夕法尼亞大學(UPenn)建築碩士、交通大學建築博士,曾擔任銘傳建築系系主任,目前為銘傳大學設計學院副院長暨建築系副教授、VR整合研究中心負責人、銘傳藝術中心館長、以及全球建築學人交流協會理事長。研究領域橫跨建築、數位理論與設計,並將偏鄉實構築服務進行虛實整合。除受邀擔任美國建築大師獎國際評審(Architecture MasterPrize, AMP),亦任全球建築活動Open House Taipei 活動發起人暨總顧問,積極推動城市美學運動。

三年一度的瀨戶內國際藝術祭,雖然2025年第6屆活動已於11月9日落幕,但它的魅力仍在海上迴盪。許多人說,去過一次瀨戶內,就會開始計畫三年後的再訪*(注)。即使暫時沒有出行的打算,也值得了解這場藝術祭為什麼如此動人。

瀨戶內群島長年面臨人口流失與高齡化問題,自2010年起,藝術祭以「海洋復興」為願景,每三年舉辦一次,藉由藝術重燃島嶼的活力。每屆活動志工人數「小蝦隊」曾登錄約 5,000 人,且海外志工也占相當比例,2017 年就有約28%來自海外,成為這片海域最獨特的風景之一。

除了藝術祭限定的展出,瀨戶內還有許多值得慢遊的常設藝術空間。例如直島的「家計畫」(Naoshima Art House Project),自1998年起以老民宅改造為藝術作品,將島上生活與創作融合至今,少了人潮,多了時間與空間的餘裕。還有豐島的 SANAA 豐島美術館、安藤忠雄設計的地中美術館,皆以建築語彙對應海風與地景。若你偏愛建築與靜謐,不妨計畫一趟「瀨戶內輕旅行」,讓藝術、海與建築共同構築出一段緩慢而充實的旅程。

↑直島位於瀨戶內海,從高松港有往返直島的渡輪,航程約50分鐘。

私心最喜歡的那座海上小島──男木島

高松是一個港口城市,而前往各島最重要的交通點就是住在高松港附近。直島、豐島、小豆島、犬島、男木島、女木島……等島嶼各具特色,難分軒輊。

但我個人最喜歡男木島(Ogijima)。除了是知名的「貓島」,也因為這裡就像九份或寶藏巖一樣的山中小城,無論在哪一條巷弄轉彎,都會突然看到海在眼前展開。這種「瞬間打開視野」的體驗,讓人覺得男木島像是充滿階梯的立體迷宮地圖,帶有一種宮崎駿《天空之城》的神祕感。

這裡曾面臨人口急速減少,後來因藝術祭中居民、志工、藝術家一起完成許多作品,使島重新活化。男木島上以一個個「家計畫」串聯,該計畫讓藝術家改造島上的舊民家,融合生活與創作。讓人以探索的心情穿梭整個山城。

「家計畫」其實就是我們熟悉的「老屋新生」,或如同地方文化單位推動「當藝術進入社區」的理念,邀請藝術家將原本老舊的房子注入新特色,不過度修復,而是在適當整修中以藝術語彙重新詮釋建築自身的特質。

不過要很小心,因為階梯真的很多。但為了看到海邊的裝置藝術,一整段上下坡的路也是必然的付出。為了看到普利茲克獎得主坂茂的作品,一階一階爬到最頂端的老房子也是值得的。坂茂的設計,延續了他一貫的風格與思考,以紙筒集結成桶狀作為結構與細節。

沿途還有以廢棄紙張進行社區共創的裝置藝術,也能品嘗涼拌章魚、現蒸螺、紫蘇飯等當地小吃。若時間充裕,也可順道前往桃太郎故事中提及的鬼島──女木島。前往路線的船班會先停女木島,再到男木島。若時間不夠,建議以男木島為優先。

男木島港口有一座名為《男木島之魂》的藝術作品,是由西班牙現代藝術家 Jaume Plensa 所設計的遊客中心,這位藝術家正是台北富邦美術館廣場上八米雕塑《光與愛》的創作者。

在另一頭的海邊,有一件彷彿要翻山越嶺才能抵達的作品──山口啓介創作的《走路的方舟》。其色調與海天融為一線,整體以方舟、太空船為概念,靈感來自《舊約聖經》中的諾亞方舟,彷彿正要從堤防向海面延伸而去。

↑「家計畫」邀請藝術家進駐島上舊宅,以創作重新詮釋建築與社區的生命力。

直島──令人難忘的南瓜與建築

直島、豐島和小豆島,都是瀨戶內藝術祭重要參訪的重點島。

在直島,你不是走進美術館,而是走進「一座被海包圍的美術島」。2025年中開幕的直島新美術館,是安藤忠雄在直島的新作。館內禁止拍照,因此我們如同回到沒有手機的時代,只能以雙眼記憶安藤忠雄的建築。

↑由安藤忠雄設計的直島新美術館,以極簡混凝土結構與自然光共構空間。

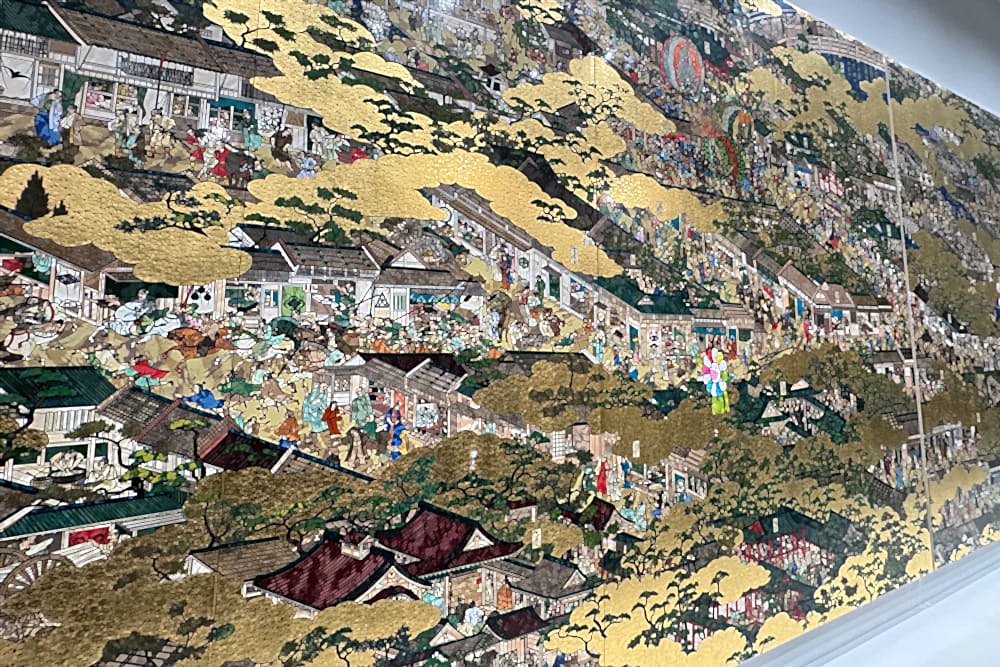

此外,直島新美術館有四件個人很喜愛的作品,分別是Pannaphan Yodmanee 的《Aftermath》、蔡國強的《狼群》、村上隆重新詮釋平安時期古代名畫的《洛中洛外圖屏風:佐又兵衛RIP》、以及韓國藝術家 Do Ho Suh 以布創作的《家》。

↑村上隆,《洛中洛外圖屏風:佐又兵衛RIP》

島上也有多件戶外裝置,如港口邊藤本壯介的《Naoshima Pavilion》,以白色鐵網組成幾何結構,成就輕盈的多邊形建築。

當然,直島之所以成為全球知名,是因草間彌生的黃南瓜。南瓜早已不只是藝術品,而是直島的精神象徵。那一黃一紅的兩顆南瓜,也成了每位旅人必拍的打卡地標。

島上也有「家計畫」作品,其中三分一博志的《水》讓人印象深刻。他將風、水、太陽稱作「移動的素材」,並以改建舊屋的方式,在南北兩側設置充滿井水的水槽。坐席上可將腳伸入水中,微風拂面,既可觀賞如禪園般的景致,也能感受風與水的流動。

在直島,海與建築一同成為展覽的一部分。

↑三分一博志,《水》藝術計畫。

豐島──自然與藝術共生的島

豐島不是把藝術品「放進島上」,而是讓作品融入地景、風、光、水與土地循環。

最具代表性的《豐島美術館》(西澤立衛 × 內藤禮),沒有牆與窗,只有兩個開口。雨水、風、鳥鳴,都是作品的一部分。甜甜圈形的空間中,地下湧出的水珠在地面滾動。由於禁止拍照,遊人多半靜靜坐著、躺著,專注觀察。這裡的藝術不是被觀看,而是被體會。

豐島曾因工業廢棄物汙染,居民多年抗爭後完成土地再生,變身成為永續島。「生於自然、回到自然」成為島的精神。豐島讓人感受到,藝術不是藝術節的附屬品,而是島民與土地共同完成的轉型故事。

從豐島唐櫃港往海邊走,海岸區域名為唐櫃濱。西班牙藝術團隊 Llobet & Pons 的作品《無人勝出-多重籃框》,以六個籃框象徵豐島六個地區,鼓勵參觀者自由投擲,沒有輸贏,十分療癒。

↑Llobet & Pons,《無人勝出-多重籃框》

鄰近海岸還有法國藝術家 Christian Boltanski 於 2010 年創作的《心臟音的檔案館》(心臓音のアーカイブ)。小木屋內一片黑暗,耳邊只有忽快忽慢的心跳聲與隨之閃爍的燈泡。那份壓迫與情緒被海浪聲包覆,讓人逐漸平靜。

豐島上還有林舜龍滿布白色娃娃的作品,每個娃娃身上都有數字,代表不同城市的經緯度。

另一間令人印象深刻的「家計畫」,是日本普普藝術大師橫尾忠則與建築師永山祐子合作的《豐島橫尾館》,由三棟老舊民宅改建而成,加入大片紅色玻璃窗。整個空間沈浸於紅色氛圍中,庭園石頭也被漆成紅色,形成獨特的普普風庭園。透過紅窗向外望,紅色石頭竟瞬間「消失」,提醒觀者:有些事物,不能只相信表象。

↑《豐島橫尾館》是由橫尾忠則與永山祐子合作,將面向家浦地區的舊民宅翻修而成。

小豆島──有人生活的藝術島

小豆島是日本橄欖栽培的發源地。一入島即可看到象徵桂冠的雕像《太陽的贈禮》,由韓國藝術家崔正化與 102 位小學生共同創作,使用橄欖葉與果實構成桂冠,寫下對大海的話語。

小豆島也以百年醬油釀造聞名,島上保留眾多釀造所、酒藏與木桶文化,連結在地特色。與直島、豐島不同,小豆島不只是藝術之島,更是「有人生活的島」。學校、住家、橄欖樹、梯田、海岸線與漁村風景交織成日常,藝術與社區共創成為生活的延伸。

島上的餐廳多採用當地新鮮漁獲與農產,讓人食指大動。

本町地區由藝術家荒神明香與導演南川憲二等人組成的團隊,創作《迷路之街~變幻自在的路地空間》,透過改造民宅打造出如洞穴般的空間,讓人憑直覺穿梭,是一件極具療癒感的作品。

搭巴士可至小豆島的三都半島,觀看由伊東敏光與廣島市立大學藝術系師生共同創作的《超級大太郎》。巨人像以島上石頭與漂流木構成,臉部則取材自祭典用船。

還有尾身大輔的《Human Home Hermit Crab》,以巨大的寄居蟹背著像貝殼的房子,寓意人與家的關係。

另一件令人印象深刻的作品,是王文志與居民共築的竹構裝置《擁抱小豆島》,使用4,000根竹子編織成球體,躺在中心仰望天光,能清楚感受到竹構交織的力量與美感。

↑林舜龍,《Beyond the Border》,位於豐島甲生海岸廣場;(右)崔正化,《太陽的贈禮》,位於小豆島土庄港。

其實,瀨戶內的島嶼,不應該只是「看作品」的目的地。

在這裡,島就是展覽,以生活為文本,海則是彼此的連結。

在島與島之間跳島的旅程中,讓人深刻感受到:

藝術不只是被展示,而是介入土地,也介入人與島的對話,

並在對話中重新定義一座島的未來。

瀨戶內海藝術祭雖然有期限,但島嶼的故事並不會結束。

或許,接下來的旅程能用更慢的步伐,

我們才能真正理解這些島嶼存在的方式。

*注:如有預計前往「瀨戶內國際藝術祭」,請上 Benesse 官方網站確認當月開館日。

Text/李芝瑜

Photo/李芝瑜

延伸閱讀: