About李芝瑜

Rhode Island School of Design建築/藝術雙學士、美國賓夕法尼亞大學(UPenn)建築碩士、交通大學建築博士,曾擔任銘傳建築系系主任,目前為銘傳大學設計學院副院長暨建築系副教授、VR整合研究中心負責人、銘傳藝術中心館長、以及全球建築學人交流協會理事長。研究領域橫跨建築、數位理論與設計,並將偏鄉實構築服務進行虛實整合。除受邀擔任美國建築大師獎國際評審(Architecture MasterPrize, AMP),亦任全球建築活動Open House Taipei 活動發起人暨總顧問,積極推動城市美學運動。

一年一度的「打開台北」在11月16日至17日熱鬧落幕,儘管活動結束,餘韻卻久久不散。不少讀者分享他們的遺憾:搶票時熱門場域瞬間秒殺,或因私人行程錯失參與機會;更有好奇的聲音,問我最喜歡的「打開點」是哪裡。

這些問題讓我重新思考,「打開台北」的意義是否僅止於建築與空間?今年,陪同來自 Open House London 的總監 Celia Mead 探訪桃園與台北的多處景點,意外地從她的趣味故事中感受到,這項活動的核心其實更深遠。它是一次從建築起點延伸出的情感連結旅程,也是一場重新認識台北的機會。

這座城市,不僅是鋼筋水泥的現代化拼圖,更是一個在歷史與文化交織中,試圖找到自己步調的生命體。而這些被我們「打開」的空間,或許正蘊藏著台北的答案。

雲門劇場:全新視角領會光影與重生

雲門劇場的參與早已是「打開台北」的固定橋段,每一年都端出新花樣。而今年的「打開」特別讓人大開眼界,從3個全新角度重新探索這座劇場:

今年,燈光不再高高掛在觀眾的視線之外,而是降到我們的身邊!舞臺的燈具被移至參觀者眼前,並提供互動插卡──當手上拿著各式各樣的燈光插卡,隨意選擇把卡插進燈具,柔焦、色彩瞬間變化,這回的體驗讓我近距離感受到燈光設計的魔力。老實說,以後再去劇場看表演,一定會多抬頭看看那些精心安排的燈光布置。

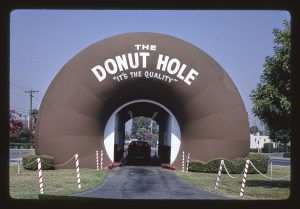

↑淡水雲門劇場以浮雲意象的銅綠屋頂、漆成墨綠色的鋼材主結構,以及淡綠的節能玻璃帷幕,呼應周遭林景。

接著,從舞者的角度看劇場更是妙不可言。原來,當舞臺後方的簾幕拉開,高爾夫球場的綠意映入眼簾。帶領參觀的舞者笑說,這片綠地是他們排練間隙的小天堂,練累了就靠它來「回血」。讓我不禁想,如果筆者是舞者,恐怕練一會兒就假裝累了,跑去窗邊偷看風景。

↑試著從舞者的角度看雲門劇場,原來,當舞臺後方的簾幕拉開,高爾夫球場的綠意映入眼簾,是他們排練間隙的小天堂。(圖片出處:OPEN HOUSE TAIPEI)

最後,是筆者個人的視角──作為一個建築人,這棟建築的故事最是讓我著迷。走到樓上某個特定位置,可以看到建築火災前後重建的「交集處」。當介紹者提及這個分界點時,彷彿把時間凝固在建築表皮上,有一種重生的意義。當然,提到雲門劇場,還不得不說它旁邊那家星巴克。不同於城市裡常見的快節奏咖啡店,這裡的星巴克帶著一種水岸邊的悠閒和慵懶。下次要找一天專程來這裡,什麼都不做,就點杯咖啡,消磨一整天。

↑2008年,排練場意外燒毀,雲門將劫後倖存的貨櫃與屋頂的H型鋼樑,擺設於大草坪旁的小坡上,見證那場大火,也紀念八里的奮鬥歲月。(圖片出處:雲門劇場)

導盲犬學校:為視障者「看見」城市

回顧過去幾年的「打開台北」,國家兩廳院一直是我心中無可取代的打開點之一。這裡的活動總能以別出心裁的方式,邀請大家從建築剖面的角度,重新認識劇場和音樂廳的空間魅力。回顧第1年,大家冒險登上最上層的天臺與貓道,站在令人心跳加速的高度俯瞰整個場域;第2年潛入音樂廳內進行「聽音辨位」的核心區域,親身體驗如何透過建築結構實現聲音的完美定位;第3年則探訪藏在舞臺背後的準備空間,感受到燈光亮起前那些默默無聲的忙碌。

而其中最令我感動的,莫過於為視障朋友們設計的特殊活動。他們用手觸摸兩廳院的屋頂模型,透過指尖感受建築的輪廓,從「看不見」中想像這座地標的樣貌。還有那場與 Tango 舞者的互動──視障朋友們在舞者的引導下,用腳步與音樂「看見」了這個空間,翩翩起舞,溫暖至今仍刻印在我的記憶裡。日後在里斯本年會上分享這段故事時,意外引起了其他城市代表的熱烈回應。於是大家開始思考,如何為視障朋友打造專屬的 Open House 體驗,讓這份理念從台北出發傳播到全球。

今年,「打開台北」延續了這份包容共融的精神,將焦點轉向台灣第一間導盲犬訓練機構──惠光導盲犬學校。惠光始終以「免費服務」為宗旨,為視障朋友訓練導盲犬,「免費」這兩個字的背後,是來自社會無數善心人士的支持,這個平時少有人接觸的空間,充滿溫暖與力量。藉由這次的空間打開,向大眾展現城市的包容性與人性關懷,每一隻導盲犬背後都有一段動人的故事,而這些故事也讓我們重新審視:什麼是真正的友善城市?

↑惠光校內包含辦公室、訓練場所、導盲犬犬舍,本次打開台北活動特別設置導盲犬互動區,讓民眾可與導盲犬互動。(圖片出處:OPEN HOUSE TAIPEI)

松菸屋頂:從高度發現老建築的新生命

老屋新生是 Open House Worldwide 長期探索的命題,而松山文創園區無疑是台北最具代表性的古蹟活化經典範例。這個地方不僅是台北文化地圖上的地標,更是老屋新生的經典範例──從「不只是圖書館」的靜謐氛圍,到澡堂改造的創意空間,再到菸廠大食堂的懷舊風味,每一處都訴說著老建築重獲新生命的故事。

其中,最讓我印象深刻的,是幾年前曾打開的大煙囪。站在外面遠望大煙囪,它像是一位沉穩的守護者;而走進內部,透過空間縫隙仰望它,則多了一份龐大且細膩的壓迫感,帶來完全不同的感受。今年,Open House Taipei 則把焦點轉向了另一個特別的空間:「製菸工廠的屋頂」。站在這個平時不對外開放的屋頂觀景臺,眼前展開的是整條文創大街的美麗景觀,而當天氣晴朗時,更可以遠眺台北的天際線。

↑松山文創園區幾年前在打開台北活動曾開放過大煙囪,走進內部,透過空間縫隙仰望它,多了一份龐大且細膩的壓迫感,是完全不同的感受。

這次打開的製菸工廠屋頂,讓我感受到的是一種視角的轉換──從地面到高處,從內部到外部,每一個位置都在述說這座老建築與城市間的對話。而這正是老屋新生的魅力:它不僅讓建築重獲生命,也給我們一個重新認識城市的機會。

↑透過打開台北的活動,來到平常不開放的製菸工廠屋頂,得以一覽文創大街的漂亮景觀,並觀賞台北的天際線之美。(圖片出處:OPEN HOUSE TAIPEI)

忠泰美術館:藝術與空間的打開實驗

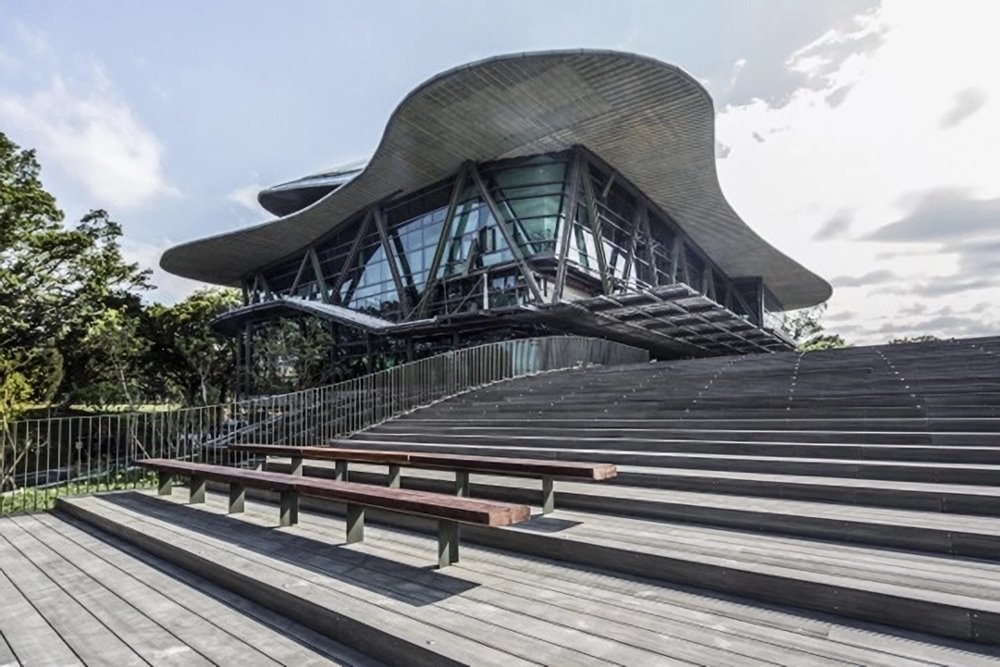

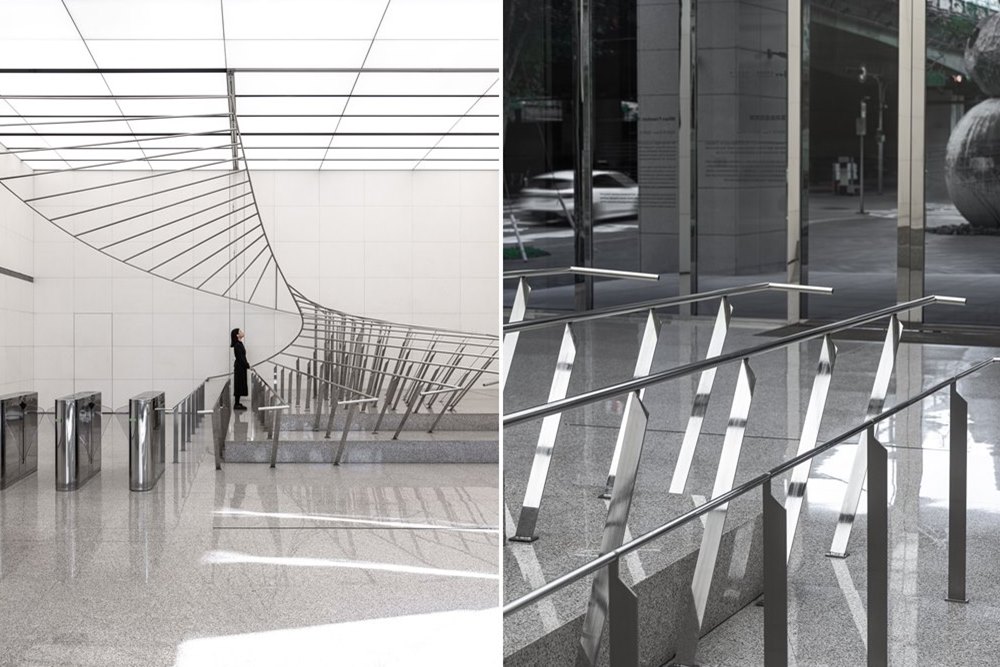

這幾年,忠泰美術館持續參與 Open House Taipei 的打開日,今年則以曾令理的裝置藝術《當自由盛開成舞》為亮點,響應活動主題。這件忠泰美術館 「2024 奧夫塞計畫」的作品,由曾令理與偶然設計團隊合作完成,深入探討了「空間與自由」、「公私領域的界線」、「管理控制與開放探索」等議題。裝置作品將大廳的欄杆多重複製,向外延伸並翻轉上旋,將原本的二維金屬線條轉化為三維的空間語彙。

↑忠泰美術館長期策劃主辦的藝術實踐計畫「奧夫塞計畫Off-Site Project」,今年邀請到曾令理與偶然設計共同合作《當自由盛開成舞》。

《當自由盛開成舞》位於忠泰企業大樓的大廳內,平日周末僅能隔著窗戶遠望,今年的 Open House Taipei 特別開放參觀,並安排導覽介紹這件作品。設計師分享了創作過程──由於鋁管色澤總是不理想,團隊嘗試了各種厚度的不鏽鋼圓管,並依賴結構技師的精密計算,終於配出最佳的厚度比例與彎管工藝。值得一提的是,這些彎管全由手工完成,工序繁複而精細。原本大家都不確定美術館是否願意接受這樣高挑戰性的設計,畢竟這是首次嘗試的手法,而結果是一件彷彿本來就與大廳融為一體的作品誕生了。

在企業大廳與藝術空間之間漫步時,不禁會引發一個問題:這裡究竟是公領域,還是私領域?這場大膽而前衛的實驗,絕對值得親自前來感受並細細體會。

↑《當自由盛開成舞》以忠泰企業大廳作為發想基地,將現地的「欄杆」作為實驗素材,反思空間中限制與自由的關係,提出一種新的空間詮釋。(圖片出處:Ling-Li Tseng (曾令理))

如果錯過了今年的活動,別擔心!接下來還有「打開客廳」,與專家面對面交流的一系列講座和對談平台;另外還有預計於12月啟動的「Open River打開流域」計畫探索台北的水文歷史,「打開公路」將透過城市移動沙龍的巴士,沿著既定路線,從不同角度欣賞台北的城市風貌。在每一次的打開中,我們都能更深入地認識城市建築背後的故事,並從中找到與它共鳴的精采方式。

Text/李芝瑜

Photo/李芝瑜、雲門劇場、OPEN HOUSE TAIPEI、Ling-Li Tseng (曾令理)

延伸閱讀: