Foreword

台灣的多元文化來自於歷史的記憶,多樣性的外來文化與台灣在地融合,成就了別具魅力的樣貌。其中,日本明治時期的建築在台灣落地,是目前保留最多的建築群,這個時代的建築美學不僅深刻地影響了台灣的建築與設計,也成為許多後來建築師的美學養分。2024年度,我們以「明治風流」為題,深入台灣建築的內在脈絡。

台灣日治前期的公共建築,除了從宏觀視角觀之具英國風情的紅磚立面、具法國風情的馬薩式屋頂之外,本文將以總督府專賣局南門工場(今台灣博物館南門園區)、台灣總督官邸(今台北賓館)、台北州廳(今監察院)、台中州廳、台南州廳(今台灣文學館)及總督府鐵道部廳舍(今台灣博物館鐵道部園區)等建築為例,探討當時台灣建築設計中西洋風格、和風與在地文化的融合,以及具有歷史主義式樣外觀的台北電話交換所,如何正式開啟了全棟鋼筋混擬土建築的新頁。(延伸閱讀:【明治風流】時光交織的明治風格建築‧公共建築篇(上))

日治時期石造建築的稀有與再利用

早期由於石材取得不易,石造建築相對罕見,正因石材的珍貴性,日治時期在拆除清代城牆後,均妥為善加利用。細數此一時期的公共建築的建材演變,包括從石造到仿石造、從磚造到仿磚造以及石造混磚造、磚造混鋼筋混凝土構造等細微變奏。

位於總督府專賣局南門工場內的物品倉庫,建於1902年,俗稱小白宮,當年主要供作來自印度、中國等地鴉片原料的儲放所,屬於台灣少見的明治時期石造建築。外觀看似全棟由灰白石材所打造,實則在38公分厚的唭哩岸石外牆內,另有一層約11公分厚的紅磚共同組構牆體,其中的唭哩岸石,便來自台北府城城牆石,原產於台北的唭哩岸、大直、北勢湖一帶。

↑建於1902年的小白宮,屬於台灣少見的明治時期石造建築。

目前包括小白宮在內的南門工場,已獲指定為國定古蹟,並劃歸於台灣博物館南門園區;小白宮現轉型為多功能使用的展演空間。

▋台灣博物館南門園區古蹟修復紀錄

當年的城牆石,也供作台灣總督官邸建造使用。由於台灣總督形同天皇在台灣的代理人,加上總督官邸主要為總督行使重要內政與外交的場域,尤為重要的是,供作皇族來台時下榻的接待所。

台灣總督官邸的正立面,以超過1層樓高的馬薩式屋頂,搭配穩重厚實石造般的外觀,以展現出如歐洲宮廷般的氣派。建築牆體採石材與磚材混構,山牆上裝飾有總督府台字章徽飾,可見其在設計上與總督府間的相互呼應。入口車寄(門廊)上方,設有陽臺,陽臺兩側以希臘風格的愛奧尼克雙列柱往旁邊延展,形成因應台灣高強度日照的迴廊設計。

↑台灣總督官邸建築牆體採石材與磚材混構,山牆上裝飾有總督府台字章徽飾。

官邸前庭設置了噴泉及幾何對稱植栽的法式庭院,另於後方內庭設置了日式迴遊式庭院,其中亭閣特別選用台灣傳統式樣,可謂將西洋、和風與台灣在地文化加以連結。

↑台灣總督官邸後方內庭設置了日式迴遊式庭院,其中亭閣特別選用台灣傳統式樣。

歷史主義風格靈活運用的立面與屋頂

象徵帝國威儀的馬薩式屋頂,同樣運用於三大洲廳等官廳建築,以象徵總督權力於地方行政上的延伸。除了英式紅磚立面搭配英式單斜屋頂、馬薩式屋頂搭配石造或仿石造立面外,也可見英式紅磚立面搭配平屋頂或馬薩式屋頂等形式,都是將歷史主義風格予以靈活運用的表現。

↑台北州廳採磚造混鐵骨鋼筋混凝土結構,如王冠般的大圓頂居中設置、搭配兩側衛塔。

其中,台北州廳採磚造混鐵骨鋼筋混凝土結構,外觀以仿紅磚的化妝煉瓦搭配仿石材的洗石子,藉以呈現出「紅磚立面、相間以灰白飾帶」的英式辰野風格,加上如王冠般的大圓頂居中設置、搭配兩側衛塔。主入口由羅馬風格的塔斯干柱式圓柱搭配方壁柱,共同撐起圓弧形的門廊,讓位處轉角的建築立面呈「曲尺」型。

↑主要入口大廳上方為扁形圓頂,台北州廳並於立面四周開有多處牛眼窗,十分特別。

台北州廳牆面則以勳章浮雕壁飾、具動態感的破山牆等設計,增添其華麗感,主要入口大廳上方為扁形圓頂,四周開有多處牛眼窗,並於牛眼窗旁飾以具南國風情的台灣水果紋樣──此一設計在台大醫院、總督府專賣局、鐵道部廳舍等處也都可見,是日本建築師於台灣當地特有的地域性表現。

↑台北州廳牆面以浮雕壁飾增添其華麗感,並於牛眼窗旁飾以具南國風情的台灣水果紋樣。

台中州廳的特色為其衛塔較主棟屋頂略低,且設有各自的破山牆及老虎窗,與主立面共同形成三組獨立的立面,另將圓頂置於車寄之上,凸顯主入口意象。1樓以連續拱圈呈現,2樓則以愛奧尼克式柱構成陽臺,氣派中仍不失其典雅風華。

↑台中州廳的特色為其衛塔較主棟屋頂略低,且設有各自的破山牆及老虎窗。

台南州廳的特色為其馬薩式屋頂以圓弧狀線條呈現,搭配兩旁拉開一段距離的圓柱狀衛塔,更顯氣勢。此外,透過牆體立面的塔斯干式壁柱,從1樓中段直抵屋頂下方,形同在視覺上將立面色調不同的兩層樓、統整為一個整體,此一特殊手法,可謂借鏡羅馬市政廳等西方著名案例的靈活應用。

↑台南州廳的馬薩式屋頂以圓弧狀呈現,搭配兩旁拉開一段距離的衛塔,更顯氣勢。

迥異於前述風格,總督府鐵道部廳舍則為英式磚木造建築,搭配英式單斜屋頂呈現,1樓使用承重紅磚,2樓包括樓板、梁柱及屋架等皆使用台灣檜木。建築正面以兩座塔樓塑造主入口意象,1樓順應路口轉角呈圓弧造型,兩側各設有古典柱式;2樓正立面及兩側塔樓,則以視覺鮮明的英國都鐸式風格加以表現。尤為特別的是,其外廊地板採「以鐵軌為骨架的混凝土結構」設計,藉以框住整座建築,加強抗震性。

↑總督府鐵道部廳舍則為英式磚木造建築,搭配英式單斜屋頂呈現。

目前包括鐵道部廳舍在內的建築群,已獲指定為國定古蹟,並劃歸台灣博物館鐵道部園區。此外,現存的北投溫泉博物館與台北故事館,皆屬於別具英國都鐸式風格的半木構造建築。

↑現存的北投溫泉博物館,屬於別具英國都鐸式風格的半木構造建築。

台灣邁入全鋼筋混凝土建築的發軔

日本政府非常理解宏偉壯麗的廳舍,可收懾服人心之效,因而甚為重視官廳建築的設計建造。在總督府技師於1903年考察了全台的相關建築後發現,在台灣溼熱及好發蟻害的風土氣候中,木造建築或木造構件往往需要不斷修繕甚至改建,因而建議官廳建築應以磚造為優先,而後隨著技術演進,逐步發展出磚造與鐵骨、鋼筋混凝土混構的形式。

因此,包括總督官邸在內的日治時期官廳,不乏改建後的第二代建築。原位於衡陽路上、全棟採鋼筋混凝土構造的台北電話交換所,建於1909年,則是劃時代的首次大膽嘗試。

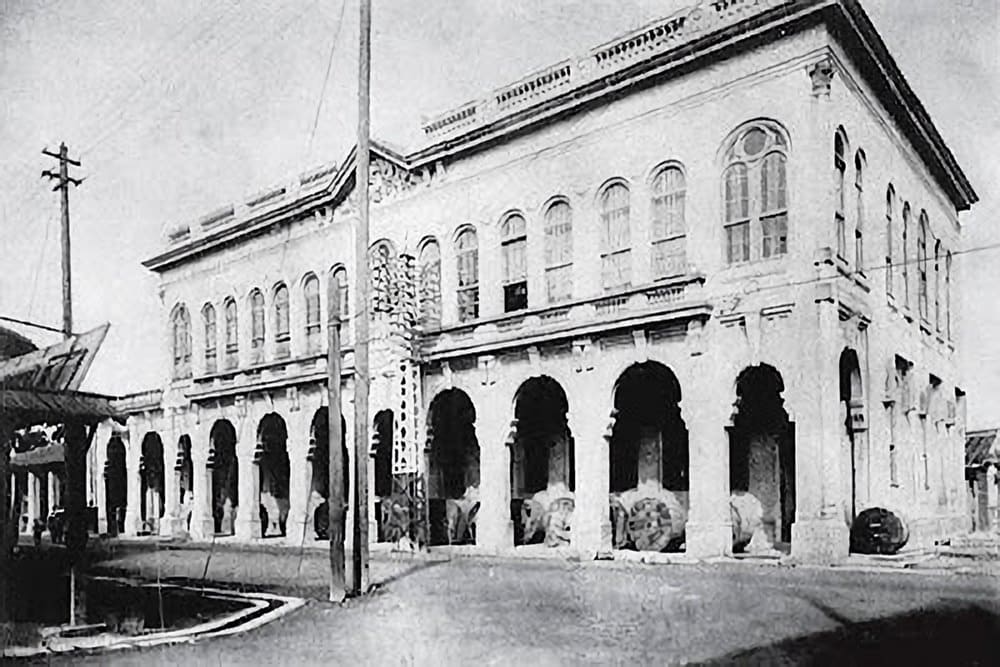

在建築風格上,台北電話交換所借鏡了英國建築師孔德於日本所設計的鹿鳴館──建築立面1樓採極具異國風情的伊斯蘭風格廊柱,2樓則採義大利文藝復興府邸拱圈形式,也因建築定位屬於機能至上的電話交換機房,因而並未採以馬薩式或英式屋頂,而是以明治時期核心官廳區中少見的平屋頂形式加以呈現,僅於立面中軸線上,以三角山牆強化官廳意象。

↑台北電話交換所的建築風格,借鏡了英國建築師孔德於日本所設計的鹿鳴館。(圖片出處:《臺灣に於ける鐵筋混凝土構造物寫真帖》)

由於是首次嘗試,日本建築師對於此種建築結構尚有疑慮,一開始並不敢貿然供作辦公廳舍或居住使用;即使供作機房使用,也是試著先以厚重木材堆滿2樓空間一段時日、確認結構安全無虞後,才正式擺進相關電信機具。在日本本土,直到兩年後才有了三井物產橫濱支店的初次嘗試;而後,歷經了關東大地震,發現磚造建築不若鋼筋混擬土結構穩固,才開始全面推行。

↑右邊是台北電話交換所,左邊角間則為當時開設的松田齒科醫院。(圖片出處:《臺北市區改築記念》)

甚為可惜的是,作為台灣第一棟、甚至是當年全日本帝國的首座全棟鋼筋混擬土建築,可謂時代先驅的台北電話交換所,依然不敵時代潮流而遭到拆除。憑藉著前人的影像與文字記錄,但願我們依然記得曾經存在於這塊土地上的經典建築,所留下的重要軌跡與時光故事。

Text/朱惟君

Photo/几木、topimages、Jack Hong、Daniel Y. Chen、達志影像/shutterstock、《臺灣に於ける鐵筋混凝土構造物寫真帖》、《臺北市區改築記念》

延伸閱讀: