Foreword

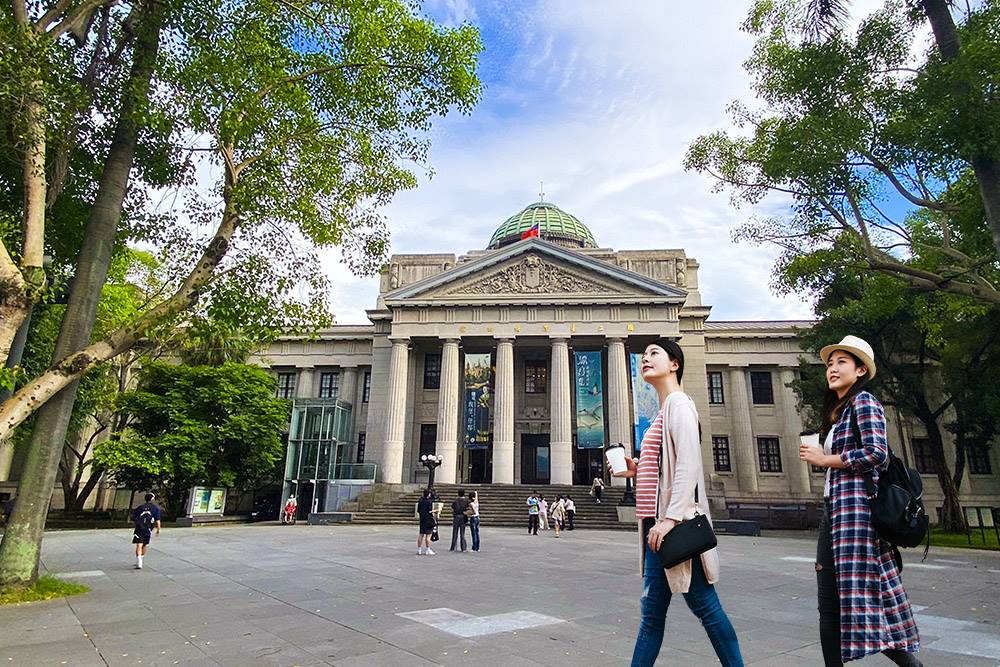

台灣的多元文化來自於歷史的記憶,多樣性的外來文化與台灣在地融合,成就了別具魅力的樣貌。其中,日本明治時期的建築在台灣落地,是目前保留最多的建築群,這個時代的建築美學不僅深刻地影響了台灣的建築與設計,也成為許多後來建築師的美學養分。2024年度,我們以「明治風流」為題,深入台灣建築的內在脈絡。

矗立在台北城中心的台灣總督府,以辰野風格為底,紅磚砌成的外觀十足優雅;沿著京町通與東三線路,法式馬薩式屋頂的建築群,如同巴黎的縮影,訴說著那段輝煌的歷史;基隆港的多樣建築風格,則彷彿一個小型的國際舞臺,讓初來乍到的旅人一眼就能感受到不同文化交融的韻味……漫步這些歷史遺跡,仿若穿越至那個遙遠而迷人的時代,感受明治時期的建築之美與都市規劃的智慧。

從台灣總督府開始談明治公共建築風格

在台灣日治時期的公共建築中,台灣總督府無疑是其中最具象徵與最為耀眼的存在,當年完工之時,中央塔樓高11層,成為眾人抬頭仰望、台北城最為高聳的建築。

迥異於歐洲傳統以及同時期的朝鮮總督府,皆以石造建築彰顯最高政權中心的威權意象,台灣總督府最終卻以英式「辰野風格」加以呈現,是極為罕見的特例,而這似乎也與辰野金吾及其門生在日本與台灣所發揮的深刻影響力有所淵源。(延伸閱讀:形塑明治建築面容的巨匠──辰野金吾)

英式紅磚建築,是工業革命後工商業快速發展的象徵。相比於古典石造寓意永恆的莊嚴尊貴與石材取得不易,主要應用於神廟、教堂或宮廷等彰顯神權與王權的恢弘建築;紅磚建築則以其取材便利以及相對輕快活潑的調性,快速滿足資本家與中產階級對於空間使用的需求,除了街店商屋、包括住宅、警察局、火車站等也以此常民風格共同形塑城市新風貌,可謂最能反映英國19~20世紀時期的社會文化氛圍。

此一風潮,隨著明治維新,借重英國建築師孔德及辰野金吾師生在丸之內所設計建造的三菱一號館等建築群以及東京車站等風格鮮明的嶄新意象,儼然也將英國倫敦的金融中心完美複刻於日本東京。

↑在台灣日治時期的公共建築中,台灣總督府以英式「辰野風格」加以呈現,是極具象徵的存在。

台北城:彼一時的東方小倫敦與小巴黎

此一思維,於日治時期也延伸來到了台灣,在拆除清代城牆後,原本台北城內空間,主要供作官廳以及日本商人與百姓住所。除了台灣總督府,鄰近總督府的台北州廳、總督府鐵道部廳舍、台灣鐵道飯店、總督府公賣局、總督府台北醫院(今台大醫院)、赤十字社台北支部,以及位處西北方、規劃為繁華商圈的本町通(今重慶南路)、榮町通(今衡陽路)等區域,其所起建規劃齊整的連排歷史式樣建築,也都採取辰野風格,讓當年的台北境內,如同擁有一座具體而微的小倫敦城。

↑總督府鐵道部廳舍1樓兩側各設古典柱式,2樓為雙柱支撐的陽臺外廊,單斜屋頂上置有大型老虎窗。

總督府及其周邊,既是行政核心區,也是官方藉以展示帝國威儀的重要場域,除了英式建築,法式建築也以其極具特色的馬薩式屋頂形式,展現在諸多的官廳與準官廳建築中,包括台灣銀行、彩票局、土木局、總督府覆審法院、台北地方法院、總督府中央研究院等,也因此,在京町通(今博愛路)與東三線路(今中山南路)上,形成了兩列鮮明而壯觀的馬薩式屋頂天際線*(注)。

↑1939年完工的台灣銀行總部整體具有穩重理性的美感,以銀行業為背景的日劇《華麗一族》曾來取景。

在日治時期的空間規劃上,日本政府在拆除台北城牆後、改築為三線路,原來東城牆的位址就是後來的東三線路(今中山南路),兩旁法式風情建築加上沿途遍植樹木、設置步道,一路行來景緻風雅,因而贏得「東方的小巴黎」之稱。

此外,從台灣總督府座向朝往東方以及將諸多重要官廳建築,如台北州廳(今監察院)、台灣總督官邸(今台北賓館)、總督府中央研究院、赤十字醫院、總督府醫學校、赤十字社台北支部,皆臨近或沿東三線興建,這些向西的官廳與總督府間所圈圍出的區域,正是在空間尺度上所宣示的軍政權力核心,而三線路的規劃建設也為台北走向現代化都市立下了重要的里程碑。

↑台北賓館最初為日治時期的總督官邸,官邸庭園前庭為西洋風格庭園,內庭則是日本式迴遊式庭園。

基隆港:遠勝於同時期橫濱的國際門戶

作為日治時期全台政經中心的台北,自然匯集了最具代表性的經典建築,特別值得一提的是,當年作為國際化大港口的基隆港,其所運用的築港工程技術甚至遠勝於同時期的橫濱與大阪,使其兼負商港、軍港、交通門戶等多項重要任務,基隆因而擁有極為精采的明治時期建築,冀望讓人一進到台灣,一眼就能見到不同風格的各式樣建築:例如屬於英式風格、甚至比台北郵局還更為華麗的基隆郵局、屬於法式風格的台灣銀行基隆支店以及屬於德式風格的基隆分遣所等。

其中,基隆分遣所採行北歐常見的尖屋頂搭配階梯狀山牆式樣,係淵源自以德意志北方城市為主的中世紀漢薩同盟城市。基隆分遣所為基隆憲兵隊駐點所在,基隆憲兵隊表面上從屬於日本陸軍,實質上卻掌有特殊權力,憑藉著維護天皇憲法的名義,可對其他軍種提出軍紀與道德上的糾正,從階梯狀山牆上所表現出特別剛硬的線條,似乎也呼應了日本陸軍崇尚德國精神的傳統。

↑日治時期基隆分遣所建築主體兩側設計為尖屋頂的樣貌,洋溢德式風格。(圖片出處:國家文化記憶庫)

極具德式建築代表性的基隆分遣所,歷經多次整修後,早已失卻其建築特色。而台灣曾經擁有足以撐起倫敦或巴黎城市街景的建築群,也因多數建物已不復存在而讓人倍感傷懷;但憑藉著現存的總督府鐵道部廳舍、總督府公賣局、台北賓館、衡陽路二號店屋、撫台街洋樓等古蹟建築,多少得以讓人稍稍懷想那個曾經存在的典雅而美好的城市風情。

↑撫台街洋樓是台北舊城區內現存年代最早的民間建築,屋頂為常見於大型官廳的馬薩頂形式,屋頂上另開3扇老虎窗作為透風口。

*注:馬薩式屋頂(Mansard Roof)盛行於19世紀中葉,為負責波旁王朝宮廷建設的17世紀法國建築師弗朗索瓦‧馬薩(François Mansart)所創立,其特色為運用兩段式斜面創造出厚實宏偉的外觀:上方斜面較緩而下方較陡,其所撐起的空間可達1層樓高度,搭配裝飾華麗的老虎窗,顯著提升建築通風性也增添內部使用空間。拿破崙三世時,就是憑藉著遍布全城的馬薩式屋頂景觀,將巴黎重新打造為宏偉的世界首都;而後隨著帝國勢力擴張,此一建築式樣也為非洲、美洲、亞洲等地所應用,一時蔚為風尚。

Text/朱惟君

Photo/國家文化記憶庫、几木、glen photo、Richie Chan、達志影像/shutterstock

延伸閱讀: