Profile Foreword

時間讓一切老去,也讓修復成為一種藝術。

修復,是一門講究手上工夫的行業,以知識為經、以美學為緯,在歷史與當下之間縫合,讓消逝的重現,修復技藝要求的毅力和耐力,更是非常人所想。這不僅是精益求精、一生懸命的匠人精神,更是肩負著傳承文化的使命。他們不僅是職人與匠人,亦是與時光拔河的藝術家。

在台北板橋一條平凡街巷之中,若你推開一扇不起眼的門,踏入那間名為「睿雅軒」的工作室,迎接你的可能是泛黃的古卷、墨染的拓片、細碎卻珍貴的紙片殘骸──這裡,是「紙醫生」吳哲叡的天地。他常說,「除了火燒掉之外,凡紙皆可修。」這句話,既有匠人自信,也帶著一種和時間對抗的溫柔決絕。

從裱褙到修復的渡行

吳哲叡原本以「裱褙」(給字畫穿新衣)技藝起家,但在逐漸深入紙張本體的脆弱與歲月侵蝕後,他選擇走進「修復」這條艱辛的路。

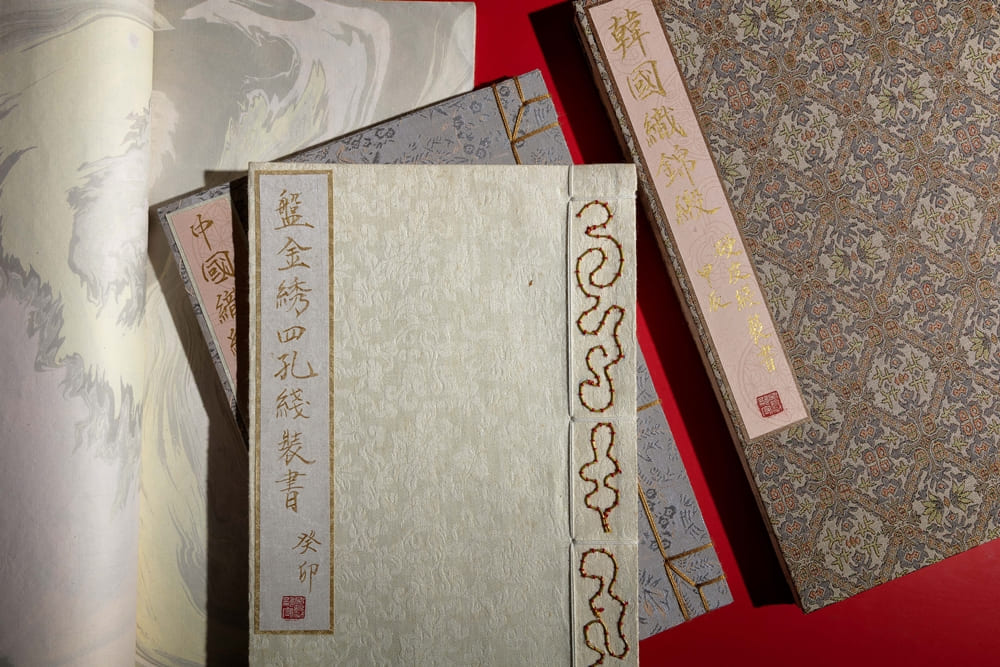

走進「睿雅軒」,抬頭便見一面掛滿拓片與書畫的牆;桌上堆著各式形狀的紙張樣本;書架深處,是各式紙與墨,他研究水分與糨糊的比例,甚至將中藥運用進染紙、調製防蟲糨糊。根據紙張顏色,會選不同色調與濃度的糨糊,力求以最少的介入,保留最原初的物件質地。

↑(左)紙類修復師 吳哲叡;(右)「睿雅軒」工作室見習弟子 葉沛吟。

每一件紙文物,皆如一個微宇宙:紙纖維在時間中被腐蝕、染色、破裂;墨痕可能暈開、刮損或脫落;曾有的摺痕、折線、折疊痕,都記錄著那張紙的歷史。吳哲叡與其團隊要做的,是既理解那張紙的物理性質,也體會其生命脈絡,然後輕輕地、謹慎地賦予它一條續命的路。

對吳哲叡而言,最關鍵的修復原則是:「復舊如舊」──不是消除所有痕跡,而是讓物件以合理狀態持續下去。關節處的小皺摺、時間的染色、曾有的破損,若無不可避免之因素,他寧可保留些許「歲月感」,最真實也最動人,因為惟有留下時間的痕跡,歷史才得以繼續呼吸。

修復路上的分水嶺:《淡新檔案》

1990年代末,台大圖書館特藏組找到吳哲叡,請他一起修復《淡新檔案》──那是一組橫跨清朝至日治、涵蓋淡水與新竹地區行政司法的古卷檔案。當時檔案破損嚴重、紙張沾黏、泛黃斑斑。這成了他人生與技藝的一道分水嶺。

吳哲叡先在跳蚤市場找尋購買類似紙張、破損程度的文物,研究方法;最終耗時7年,修復了至少5,000件檔案。從這個案子,他學到如何在大批量、脆弱文物之間,制度化、系統化地建構流程與判斷力。《淡新檔案》不只是技術的試煉,更是心志的砥礪,必須精確判斷每一碎片的前後位置,再逐一粘貼復原。許多修復手法就從那裡演化而來;許多修復的判斷與直覺,也在那段漫漫修復歲月中磨礪成形。

修復桌上陳列著吳哲叡的祕密武器:日製篩子筒、牛骨細工的小撬刀、馬蹄刀、角刀(出自台南雙雄打鐵店訂製)、看布鏡、壓線刀,還有價值數千元的日製羊毛刷,以及八千元價格購入的德製精密鎳子──能夾起一隻螞蟻而不傷其形。器具於他,不只是工具,而是對時間與細節的尊重;為了那一線微小的重建,他從不吝惜花費。

扎根民間的時間書寫者

若你以為,一位技藝卓絕的修復師,必定為名家或大收藏服務,那麼吳哲叡是一個例外。他確實修過名家字畫、古籍與珍品,卻更相信修復的價值,不該被身分或價值標籤所限。「不因門第拒人於門外」,是他長年堅持的信念。在他眼中,一封家書、一張泛黃的對聯,與博物館藏品並無高下之分,每一件被交付到手中的紙,都蘊藏著一段獨一無二的情感史。

因此,即便只是普通家庭的舊稿、無名者的字畫,吳哲叡也願意接手。他深知:真正的修復,不只是修紙,更是修補人與記憶的關係。近年他更投入地方文化保存,替寺廟、學校、在地文史館記錄拓印,有時甚至自費奔走,只為讓這些將消失的碑文紋理,能被完整留存於世。吳哲叡說,那些以手拓下的墨影,其實也是一種修復,只是換了形式,他還會在紙上題寫注解,以書法續寫物件的脈絡,讓時間的形體得以重現,被後人再度閱讀。

吳哲叡曾婉拒某位收藏家提出的誘人條件──包下工作室、獨修其藏品。吳哲叡的回應是:若走那條路,將失去作為「公共修復人」的使命。於是,他選擇留在民間,為更多藏家服務,對他而言,修復的意義不在稀有或價值,而在能否讓文化回到眾人手中。

以教為修、以傳為志的信念

多年來,吳哲叡不僅專注修復,也樂於接納學徒、開班授課。無論遠近,只要有人願意學,他便願意授課,即便機票與住宿支出,他常自掏腰包,也不收分文,只為了這門工藝的普及與傳承。近年他規劃赴寺廟進行文物修復,目前最後一位關門弟子──原任銀行業的葉沛吟,因熱愛歷史而前來拜師學藝,一年多來已能獨當一面,也準備展開自己的修復之路。

在數位化浪潮下,紙本文物似乎逐漸被邊緣化。吳哲叡承認市場正在縮減,但他說,這並不意味著紙類修復必然消亡:「在地球某個角落,仍有人在做;這條路只會變得更冷僻,但從未絕跡。」

對吳哲叡而言,他不是在打造名氣,也不是在追求高價;他是在書寫時間,把那些幾乎將消逝的紙本記憶,傳給未來。在這條用紙與墨塵構築的工藝小徑上,他日復一日地與紙張對話──那些被撕裂、被蠹蝕、被染黃的歲月,在一雙巧手下重獲穩定的呼吸。修復的不只是紙,更是人與記憶的連結,讓歲月不被撕裂,而能繼續被理解,再次低聲訴說過去的故事。

Text/几木

Photo/比陽視覺影像

延伸閱讀:

【台灣職人錄】雞毛撢子職人陳忠露──用雙手為平凡技藝注入永恆溫度