Foreword

如果說建築是人與生活的連結,宗教建築則是同時連結人與神性、人與人心的橋梁。

當代的宗教建築已經不僅只追求宗教的功能性,更多時候展現的是建築師對於心靈力量和神性的探究,同時,更是在地生活、聚落經濟的縮影。從台灣到世界,透過現代宗教建築巡禮,從不同的視角與高度,閱讀不同地域的文化與歷史。

在台灣,宗教建築不僅是信仰的寄託,更是土地精神與時代美學的投射。當鋼筋混凝土與清水模逐漸取代飛簷雕樑,佛寺不再只是莊嚴的朝拜之所,而成為一種「引導」,讓人從自然、光影與空間的流轉中,重新與自我對話。這些現代佛寺的誕生,背後都有建築師與團隊的思索:如何將傳統宗教的精神,透過建築語彙化為當代生活的一部分。

景觀即道場:農禪寺水月道場的清淨之境

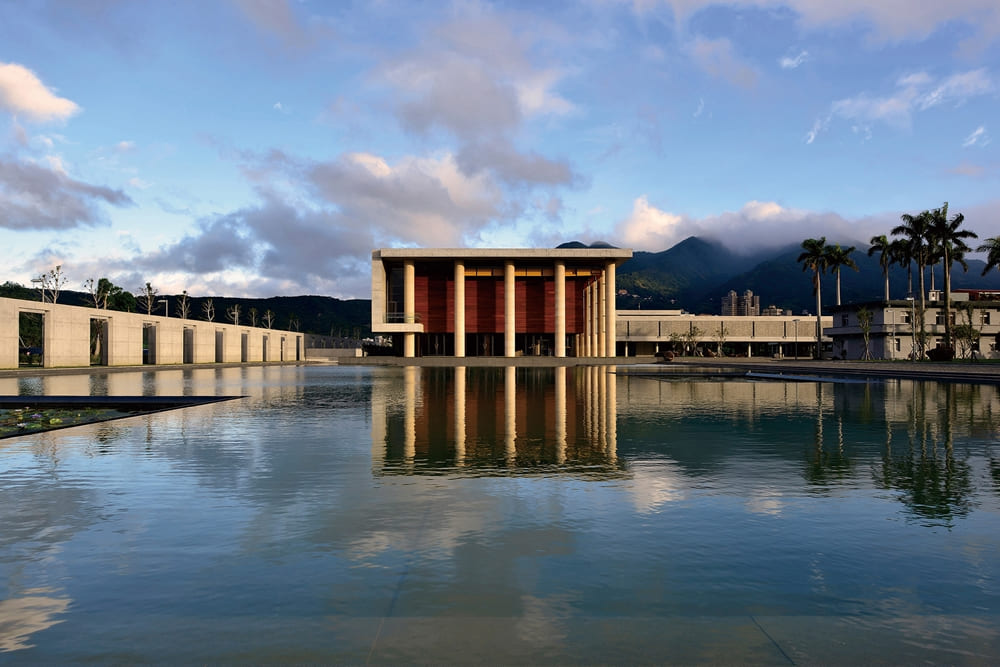

坐落於關渡平原的農禪寺水月道場,源於聖嚴法師於禪定中觀照到理想寺廟的樣貌──「空中花,水中月」。他期望寺廟不再只是傳統的象徵,而是一種「景觀道場」,藉由自然環境與建築融合,引導人們進入修行與觀照的境界。

↑農禪寺水月道場大廳下半部的透明無柱設計,為上半部的木頭盒子帶來空懸於上的縹緲幻象。(©姚仁喜|大元建築工場、鄭錦銘)

建築設計由姚仁喜領銜的「姚仁喜|大元建築工場」負責。作為佛弟子,姚仁喜一向擅長以現代主義語彙回應文化與精神的需求,他在此選擇以簡約的清水混凝土為基調,輔以石材、柚木與玻璃。從宏觀尺度到細微轉折,皆演繹出「鏡花水月」的意象。

大殿背倚大屯山,前有一方靜謐水池,遠觀之下,建築彷彿漂浮於水上。下方玻璃牆面營造通透的視覺延展,頂部水平條窗引入柔和天光,使屋頂彷若懸於空中。外觀與池中倒影相互映照,讓真與幻、虛與實在此交疊,呼應聖嚴法師的宗教理念。

↑坐落於廣大關渡平原的農禪寺水月道場,利用這優美靈秀的環境,營造出一處清雅幽靜的宗教空間。(©姚仁喜|大元建築工場、鄭錦銘)

而在大殿西側,木牆上鏤刻《心經》,當陽光西斜時,經文字句投射於大殿內的地面與牆壁,亦或落在禪修者的身上。姚仁喜以「光」為筆,讓經文超越文字本身,轉化為一種即逝卻能觸動心靈的感官體驗。

↑大廳西面厚實的木牆上刻著《心經》,當陽光透過鏤刻的經文灑進,空間瞬間充滿修養靈性氛圍。(©姚仁喜|大元建築工場、鄭錦銘)

與自己相遇:菩薩寺的旅程隱喻

位於台中大里的菩薩寺,則由台灣建築師江文淵操刀。他長年關注建築與自然的關係,擅長以「留白」與「退讓」的設計哲學,營造出不強調建築主體,凸顯環境氛圍的空間語境。

↑由建築師江文淵操刀的菩薩寺,以「留白」與「退讓」的設計哲學,營造出不強調建築主體,凸顯環境氛圍的空間語境。

踏入菩薩寺,首先遇見的不是氣派山門,而是一株老梅樹與略顯低窄的木門。建築師刻意讓來者需低頭謙遜才能進入,彷彿提醒人們「以謙卑之心走入佛境」。

↑踏入菩薩寺,一株老梅樹與略顯低窄的木門,建築師刻意讓來者需低頭謙遜才能進入,彷彿提醒人們「以謙卑之心走入佛境」。

入門後,一濂瀑布將外界喧囂隔開,沿途是錯落的樹影、石塊與光線。江文淵在其中布置數個可停佇的角落,形成一條「修行的散步路徑」,讓信眾在行走之間,與自己不期而遇。

↑走進菩薩寺,沿途是錯落的樹影、石塊與光線,建築師刻意營造布置數個可停佇的角落,形成一條「修行的散步路徑」。

雖然建地僅兩百坪,但江文淵刻意縮減建築量體,將更多空間讓給庭院、綠植與自然。棟與棟之間的縫隙讓風穿透、光灑落,隨時間變化而呈現不同風景。對他而言,建築應退居背景,讓自然、時間與季節共同參與,成為造物的共同創作者。

↑刻意縮減建築量體,將更多空間讓給庭院、綠植與自然,讓來到菩薩寺的每個人帶著覺知,在光影與自然中找回內心的寧靜。

因此,菩薩寺並非以「宏偉」取勝,而是以「陪伴」為本質。它在四季更迭與日常生活裡默默存在,讓每個人帶著覺知,在光影與自然中找回內心的寧靜。

Text/朱惟君

Photo/姚仁喜|大元建築工場、鄭錦銘;IBS菩薩寺

延伸閱讀: