Foreword

橋,這一人類文明的重要象徵,也是連結的直觀顯現,自古以來便串聯了人與人、地域與地域,更深深影響了人們對世界的想像與理解。一座座傑出的橋梁不僅克服自然障礙,更憑藉其建築美學與工程技術的非凡設計,展現連結的力與美。

橋梁是城市的日常背景、鄉鎮的地標,承載著每個人回家的心情,記錄著城市的呼吸節奏。台灣近年來多座橋梁因老舊或災害重建,當老橋需要告別,新橋準備接棒時,無數看不見的工藝與心意,正默默守護著每一次的平安歸途。

中正橋──雙北記憶與新舊並存的抉擇

每個台北人都有一段關於中正橋的記憶。也許是趕早班車時在橋上望見的晨曦,也許是深夜歸家時橋燈點亮的安心感。中正橋最早建於1937年,日治時期名為「川端橋」,開啟了新北永和居民不靠渡船即可直達台北的交通新頁,隨著都市成長多次拓寬,成為連結雙北的重要動脈。

然而,80餘年的橋齡早已無法符合今日標準,耐震不足、排洪不符標準,且橋面狹窄造成事故頻仍,諸多問題讓中正橋曾被列為「台北十大危險橋梁」之一。改建絕非易事,計畫一度因文化保存與防洪需求而受阻,最終方案決定保留部分橋體作為歷史見證,轉變成行人與自行車專用道路。

新的中正橋採用優美鏤空的拱肋鋼拱橋設計,以琴弦意象的造型銜接現代都市風貌。儘管工程歷經天然氣管線遷移、疫情缺工等挑戰,不斷延宕,卻也凸顯公共建設在安全與文化之間的艱難平衡。新橋完工後不僅提升了防洪能力,新舊並存的設計哲學更讓人們在往返日常中,在為未來做好準備的同時與歷史並肩而行。

中正橋

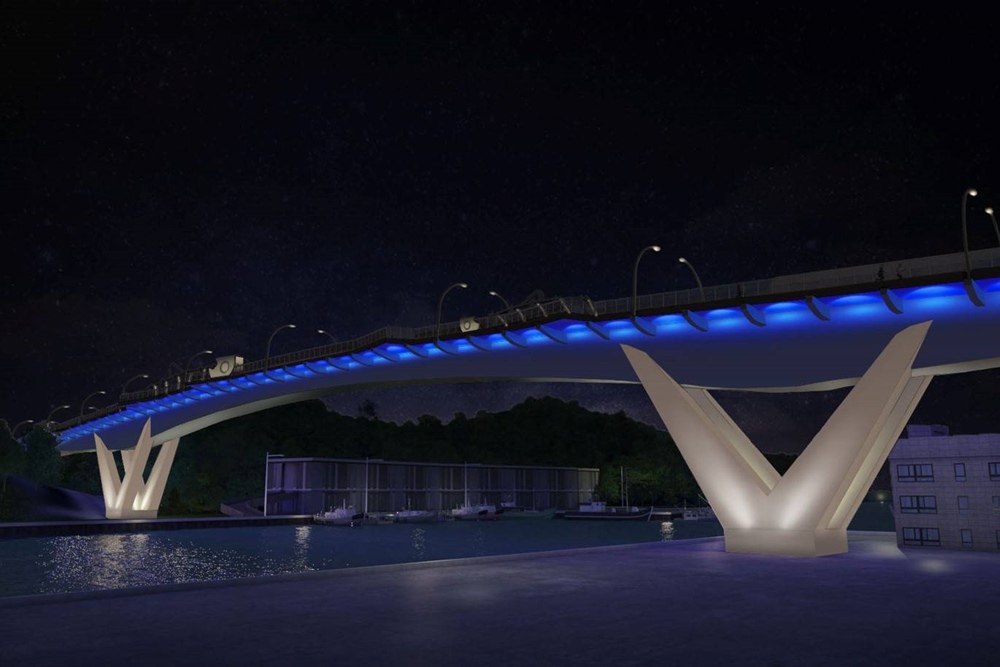

南方澳跨港大橋──斷裂後的重生之橋

2019年10月1日,南方澳跨港大橋無預警斷裂,不但造成死傷,也讓港區交通全面癱瘓。這座1998年完工、曾是「亞洲第一座雙叉式單拱橋」的驕傲,在21年後以令人難以接受的方式向世界告別。

南方澳當然不能成為孤島,重建工程在災後迅速啟動,以「快速、安全、耐久」為首要原則展開。新橋採懸臂工法的預力箱型梁設計,兼顧施工期間大型漁船的進出通行需求與百年耐用年限;設計融入「鯖魚的故鄉」意象,以橋上裝置藝術《雙魚.豐收》象徵漁港與海洋的循環,讓當地引以為榮的漁業文化成為具象的建設。

經過惡劣氣候、地下障礙物與疫情等重重挑戰,新南方澳跨港大橋在2022年底通車,不僅恢復港區交通,更成為觀光新地標,讓居民在記憶的斷裂與重生的希望之間找到安定。夜晚時分,LED 燈光不僅照亮了歸航的漁船,也照亮了南方澳人重新出發的希望。

南方澳跨港大橋

後龍觀海大橋與西湖溪橋──以技術築起新世代大橋濱海之脈

台61線上的苗栗後龍觀海大橋與西湖溪橋,或許不如都市或名勝的大橋那樣引人注目,卻是長年承載西部濱海公路龐大車流的交通命脈。隨著結構老化,面對結構老化的挑戰,根基營造投入5年心力,以創新工法與精密技術,打造跨越時代的橋梁典範。

改建工程採用諸多創新工法與技術:先進的圍堰鋼板樁工法確保水域施工的安全,預鑄混凝土板橋面的運用大幅縮短工期,BIM 數位模擬更是將傳統施工帶入了智慧化時代。此外,空拍監測、高空精密測量等新技術,並以模組化設計提升效率,同時兼顧噪音與粉塵管控,力求在施工與環境之間取得平衡。

後龍觀海大橋與西湖溪橋

霧台谷川大橋──在韌性中重生的文化印記

而在南台灣,2009年莫拉克颱風重創霧台,也沖毀了通往部落的第一號橋,使魯凱族部落瞬間成為交通孤島。災後公路總局啟動「三階段復建」策略:先以河床便道搶通,再搭建臨時鋼便橋,最後以現代化設計恢復並提升橋梁韌性。2013年完工通車的新谷川大橋,橋墩高達99公尺,設計採單墩大跨距,並融合百合花、百步蛇、雄鷹羽毛、陶甕等魯凱族文化圖騰,讓建設成為文化與土地的延續。

霧台谷川大橋在施工期間更大量雇用在地原住民,創造就業機會,使重建不只是硬體修復,更是社會與文化共構的成果。如今,谷川大橋是遊客必訪的觀景點,也是當地居民「安心回家」的象徵。

霧台谷川大橋

從日治時期的川端橋到現代的透空拱橋,從災後的緊急搶通到百年設計的深謀遠慮,每一次的技術躍進都承載著這座島嶼永不放棄的韌性。橋梁連結的不只是地理空間,更是人心的安定、歷史的見證與生活的延續。當新橋接替老橋,這座島嶼也在一次次災後重建與歲月更迭中,不斷被重建、被守護,並持續向前。

Text/林蔚秦

Photo/台北市政府工務局新建工程處、交通部公路局、屏東縣政府、根基營造

延伸閱讀:

【設計咖啡館】Caffeine Club:把咖啡,做成一場風格共創的日常實驗