Profile Foreword

在台灣,曾經有許多日常生活用品都是由職人手作。然而,隨著時代變遷,這些日用品幾乎都可以用機械取代人工,卻仍有極少數的老師傅,堅持以匠人的態度,持續製作著仍然保有溫潤手感、卻可能並不怎麼起眼的「小東西」。造訪這些隱身在台灣各地的職人,分享他們的堅持與手藝,看見台灣最美的風景。

位於彰化市民族路上、開業近一甲子歷史的春秋美術社,店口騎樓下大陣仗排開的手繪燈籠,集合了六獸神君的青龍、白虎、朱雀、玄武、騰蛇、勾陳,以及自然信仰之神的山神、土治、雨伯、祝融、雷公、電母、風神、太陽公、月娘媽……這一系列新作,為唐秋水父子為鎮瀾宮時隔36年「五朝建醮」所委託製作,一期一會的難得景象,竟在拜訪當日巧遇了,真是何其幸運。

絕版燈籠工藝的保存者

春秋美術社創始者唐秋水,父母是彰化人,移居嘉義謀生,所以他自小在嘉義成長,也在嘉義奠定所有工藝技巧。

唐秋水笑說自己「細漢毋愛讀冊」,所以國小畢業便去當學徒,在廣告社畫了7個月的「扛棒」(台語「招牌」之意),再到民族路佛具店學彩繪,後來又做起雕刻行業。出師後回到彰化創業,最早店名叫「春秋美術綜藝社」,寫春聯、刻神像、彩繪玻璃,也畫觀音媽彩……什麼都做,因為父親編得一手好燈籠,便融會貫通做起燈籠彩繪,依時代人的需求逐漸走向專門,沒想到今日成了這門工藝的保存者。

由於集書法、雕刻、彩繪、廣告技藝於一身,使得唐秋水的燈籠彩繪風格與其他藝師有著明顯不同,於2018年被授予「薪傳獎」,成為一代竹篾燈籠工藝大師。

此外,燈籠表面叫「貼紙」,但所用的不是紙,而是強韌的紗布,並且經過上漿處理,使其表面更加堅固。所用顏料為水泥漆,水泥漆易兌水調色,無異臭味,長時間繪彩較為舒服,色彩也不易脫色,是傳統燈籠久用不壞的祕訣。

承襲手藝的第三代唐嘉興說,曾有廟方把掛了40多年的燈籠送回來清洗,被香火燻黑的表面底下都還能看得見彩繪。傳統燈籠禁得起時間考驗,是塑膠印刷燈籠所無法比擬,因此許多廟宇重要的主燈,都還是必須委託老師傅。

繪彩與書法交織的布面

依唐秋水的習慣,把燈籠彩繪拆解為「上、下、前、後、左、右」六個部分,前寫宮廟大名,後彩神祇形象,左右寫詩詞,上下為開口,用圈形的吉祥圖紋或花草收尾,皆可按照需求加以增減或變化,格律具有彈性。

而這「彈性」往往是最費精神的部分。「燈籠要畫什麼,是廟方要告訴我,再依經驗畫出他們口述的草稿,雙方來回確認之後,才會開始畫。」一禎畫作從草稿到定案需要花費許多時間,門口那鎮瀾宮委製的18對燈籠,前前後後便花了近3年時間才完成,是急不得的功夫。

筆法上,燈籠彩繪融合了國畫、書法、廣告技法,有寫實亦有寫意。尤其書法,筆畫拉長成為扁字,寫大字如畫畫,寫小字如書法,為講求工整對仗之美,筆順有時必須倒走,或是先寫中央,再寫左右,有許多眉眉角角。

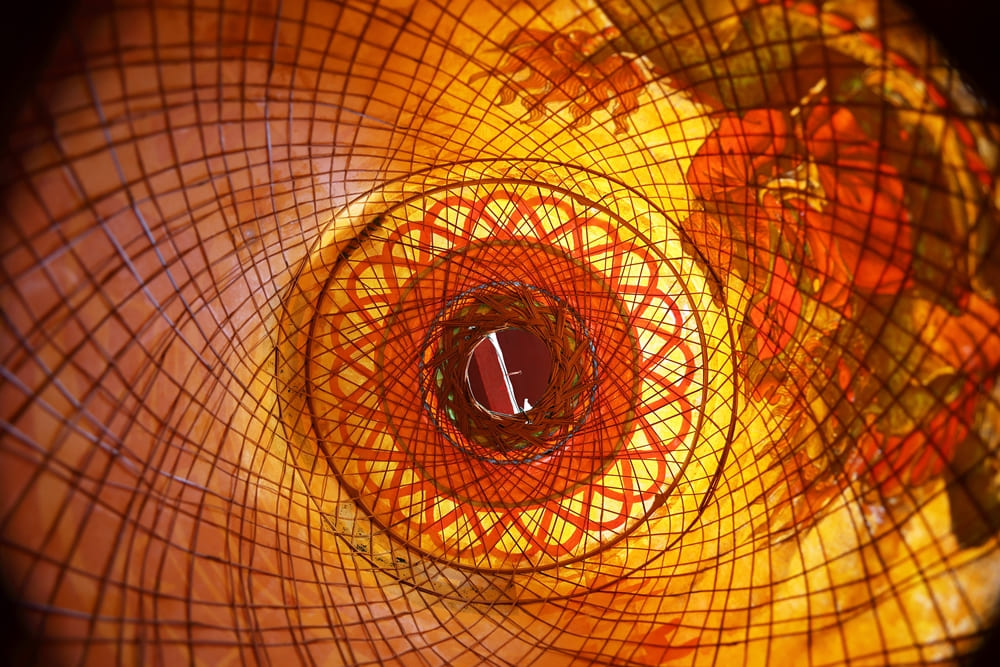

走到燈籠底下,唐秋水指著底部說:「這就是我最代表的手法。」屬於「下」部位的圈形彩繪,內圈是綠紅橘三色,中圈是壁堵形式的梅蘭竹菊玉君子,外圈是紅粉相間的萬字紋,光是裝飾的細節,各家便有不同表現手法,算是一種非常具有辨識性的簽名。

轉型當代用途的新燈籠

除了竹編彩繪燈籠,店內還有各種形制的燈體。唐秋水表示,從編織到彩繪都純手工,用竹篾交叉編織的叫「泉州燈」;而用木條釘成方形的,是掛在神轎四周的「轎窗燈」。另外,可以如紙傘收闔的「福州燈」(又名傘燈),現已為工廠量化生產居多,出廠已印上底色與底紋,只需加上彩繪或書法便可完成,由於成本較低、製作時間,是現在宮廟使用量最大的商品;如同「福州燈」,應開店廣告宣傳需求引進的各種日式燈籠,也是工廠生產的半成品。

在工廠製品大量取代傳統工藝的年代,仍有許多人迷戀工藝之美,特別拜託老師傅以「泉州燈」或「轎窗燈」繪製商店LOGO或是祝福話語,使原本宗教用途的燈籠轉變成為具有意義的禮贈小物。走過半世紀,這些古老燈籠在唐秋水的筆下,於一筆一劃間,牽引著光影的古老傳說,守護著人們的祈願與信念,那份不著痕跡的溫度,是時代無法抹去的微光,靜靜點亮了無數人的心。

Text/FunnyLi

Photo/王士豪

延伸閱讀: