布袋戲或稱掌中戲,自清代中葉,由泉州、漳州等地傳入台灣,吸收了在地傳統的戲曲與不同表演方式的養分,例如籠底戲、古冊戲、劍俠戲、金光戲、廣播與電視電影、串流劇集等多種表演類型,與時俱進且日益增長,遂與宗教信仰,時令節慶融合,穩定地維繫著群眾與社會階級之間關係,在歷經200多年來的流變與傳承,台灣的布袋戲發展也孕育出其獨特的價值和文化語言。

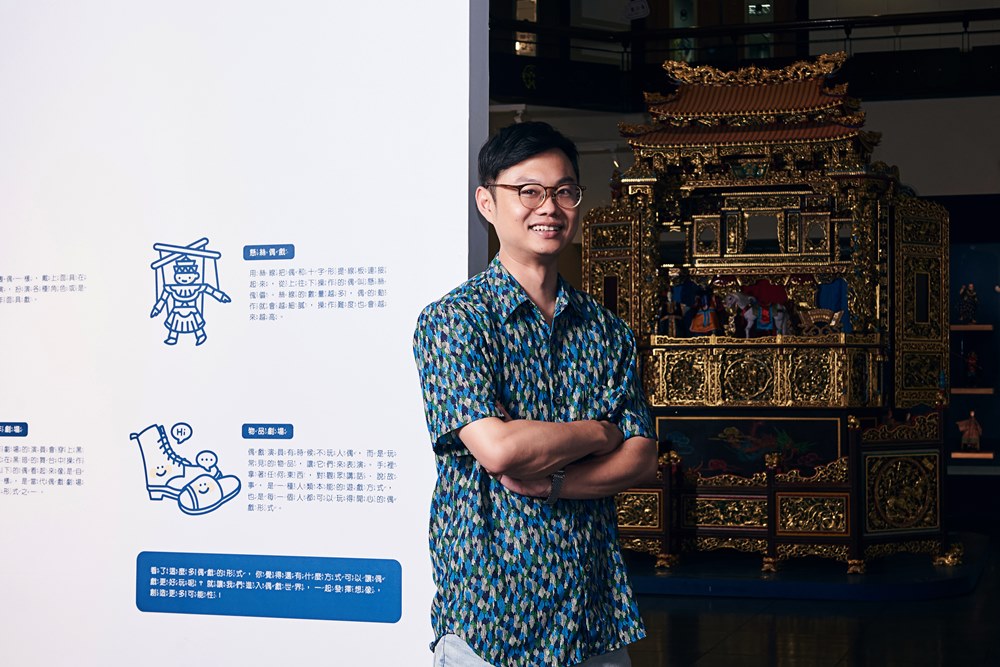

活用複合的空間特色,推動偶戲無形文化與有形資產之傳承重任,位在松山區的台北偶戲館,以文物典藏、研究展覽、教育推廣、偶戲表演為目標,今年適逢20周年,我們特別專訪了出身酬神布袋戲家庭的現任館長蔡易衛,訪談中夾雜著國、台語雙聲道,每一次的應答都像是在對戲,氣韻生動的姿態,清晰可見偶戲為他生命刻下的軌跡。

父親選擇以戲偶養家糊口,只是剛好出生操偶之家

談起自己的出生背景以及與布袋戲之間的淵源,現任台北偶戲館館長蔡易衛説,只是剛好出生在從事布袋戲工作的家庭裡,這個背景並沒有如一般人所想像,天生自帶文化傳承的使命感。僅只是父親選擇了「布袋戲」作為養家糊口的一份工作,就像那些家裡開小吃店或做生意的常民百姓,他從小就得跟著幫忙家裡的工作。

只要遇到酬神慶典,演出需要人手,無論周末還是寒暑假,童年時期正值活力旺盛的蔡易衛,總得壓抑掉玩心,當起父親「蔡總成綜藝團」的小助手,他也與一般人無異,曾想過「如果爸媽都是上班族該有多好,根本不用幫家裡做事,學校放假就好好歇睏就好了,為什麼我還要做這些?」

然而,布袋戲團演到哪就走到哪,那個年代的育兒與生活,自然而然成為一種牽絆。蔡易衛表示,自己也沒有想過要往這方向走。「演布袋戲的同樣是一群勞動朋友,跟大眾所想像的文化層次其實差蠻多的,它就是糊口飯吃的、討生活的一個工具。」

到了蔡易衛的高中時期,面對削價競爭的現實面,父親不再接大型舞臺演出,經歷布袋戲戶外演出市場的衰退與式微,轉為主要以小型貨車戲台出演,且兼做副業才得以存活。

布袋戲是如何被滋養出來的?意識到自己作為一個推廣旗手

所謂布袋戲或傳統偶戲的文化,是從80年代台灣解嚴後開始,學者專家對偶戲傳至台灣這片土地,與民間生活、廟宇文化的融合進行田野調查,這才梳理出不同於中國的戲種演變、落地生根的台灣意識。蔡易衛形容:「台灣的布袋戲文化,很草根也很在地,相較於中國、印尼、馬來西亞、新加坡等地的布袋戲發展,在台灣有了很大的轉變與影響力。」

50~70年的商業劇場熱潮後,各地的劇團陸續被研究梳理書寫或媒體報導,加上近十年來,公部門與表演機構支持與推廣,逐漸有新一代接棒的繼承者開始將布袋戲帶往「當代劇場」的方向。「進入到這些文化場域,包含戲曲中心、劇場、地方場館等,是一體兩面的,仍需要跟原本的民戲(酬神戲)求抗衡」,但這對於蔡易衛靠布袋戲維生的父親來說,卻是相對遙遠之事。

意識到布袋戲的重要性,以及自己熱愛表演跟推廣這檔事

蔡易衛認為,大多數的人都是在過生活,可能會去看展覽或表演,但不會特別思考到這些文化資產或傳統藝術背後更深層的意義或其重要性。而他自己也是到雲林科技大學念研究所時,才開始真正思考這個問題。「研究所念的是文化資產維護相關,有點再次被拉出『文化資產』的脈絡與重要性,以及與土地之間的關係。」

研究所時期,蔡易衛進入林柳新紀念偶戲博物館與台原偶戲團實習,才有機會經歷到什麼叫做「劇場」,「在那之前,我從來沒進到劇場看過戲。」小時候接觸到的布袋戲,只是家裡維生的工具,還未意識到它(布袋戲)在文化當中的重要性。他坦言,在台原(偶戲館)實習時,剛好要做金光戲的展覽,才有花時間好好去梳理布袋戲這整個脈絡,「那時,羅斌館長請我寫展覽的文案內容,讓我藉此去認識到金光戲的價值所在,我也更意識到,這些才是台灣本土、土生土長的文化資產。」

接下台北偶戲館館長一職,承襲、重啟,然後突破

偶戲的系統是非常龐大的,在全世界各地都有。台灣的布袋戲有不同的流派,跟傀儡戲又不同,傀儡戲在台灣傳承上有泉州系統、漳州系統表現的形式也不一樣,再加上宗教信仰的儀式。蔡易衛表示,「當你愈深入去探究,就愈覺得自己讀的、看的還不夠多。」在經歷十幾年的藝文工作經歷,他更期望自己接下來做的事能更加扎實,不單是舉辦活動,徒留下如煙火般絢爛的瞬間而已。

帶著這些經歷與對自我的期許,蔡易衛在2021年接下台北偶戲館館長一職;2022年後,將偶戲館的定位進行微調,他提到,「我思考了很久,偶戲館可以是一個什麼樣的地方,最後把它想像成一個平台,是讓觀眾與創作者們可以這裡邂逅的地方。」這裡說的並不是追求一個高不可攀、虛幻的空間概念,而是必須讓外界要能夠簡單理解,務實打造大家可以在這裡交流之處。

今年台北偶戲館邁入第20年,擁有創作、演出經驗的蔡易衛,活用過去在藝術村的經歷,邀請那些對偶戲有興趣或者還不認識它的人進駐,讓這些藝術碰撞的過程,在偶戲館這個平台匯聚,然後相互交流。「經營一個場館,最困難、最大的挑戰就是我們自己吧!」初上任時,他給同仁的任務是:優化、活用,然後有趣。第一個20年其實來得很快,他對偶戲館下一階段努力的方向是「訴說偶戲的多樣性」。

這幾年,藝文界的生態也有了一些改變,一直在談跨領域這件事。他認為,跨領域需要先有一定的基礎,藝術本來就包含各種面向,走到近代,如工業化分類後的狀態,每種面向都被區分得很細,近幾年又開始回到藝術原本的包容多面、相互融合的樣貌。

「『偶戲』自其誕生起,就已是跨媒材的表現型態。」當訪談進入尾聲,蔡易衛寄語所有從事偶戲的同仁與藝術家們一些想法:大膽地去嘗試,然後保持開闊的心胸,逐步嘗試不同的表現方式,並且包容更多的可能性,這樣的態度將吸引更多人參與其中,最終使戲偶文化的傳承與推廣,形成充滿活力與正向的循環。

▋20+現在進行未來:台北偶戲館20週年特展

展覽時間│2024年7月26日~2025年6月29日

展覽地點│台北偶戲館

Text/林廷璋

Photo/莊永鴻Oliver J. Studio、台北偶戲館

延伸閱讀: