by editor | 6 月 16, 2020 | 居

有人認為,日本建築觀念的形成深受其悲劇性命運的影響。自古以來,日本島國上的天災人禍不斷,除了戰亂所帶來的人為破壞,頻繁的地震、風災與火山威脅,影響日本建築師根深蒂固具有「生與滅」的輪迴思維。同時,日本建築師也更多地去思考自然和天人合一的議題。 其中,被稱為「負建築」或「弱建築」的隈研吾(Kengo Kuma),正是自建築素材上起手的自然建築師。他主張建築不必只是混凝土加上裝飾,而可以有輕盈的素材,使空間感更深刻地與大自然結合。儘管這樣的建築可能相對脆弱,或顯得稍縱即逝,卻回應了建築如同生物,具有生命周期的意涵。...

by editor | 5 月 21, 2020 | 居

隨著全球人口數量快速成長,以及環境的密集開發,從1980年世界自然保育聯盟(IUCN)提出「永續發展」(sustainable development)的概念起,身處在高度能源損耗的建築界,也將之列入思索重點。關於空間體驗、材料應用與生活哲思的變革於焉展開。 然而,今日眾所推崇的綠建築並非一蹴而及,20世紀美國傳奇建築師:萊特(Frank Lloyd Wright)正是最重要的推手之一。 開創草原式風格...

by admin | 8 月 20, 2019 | 行

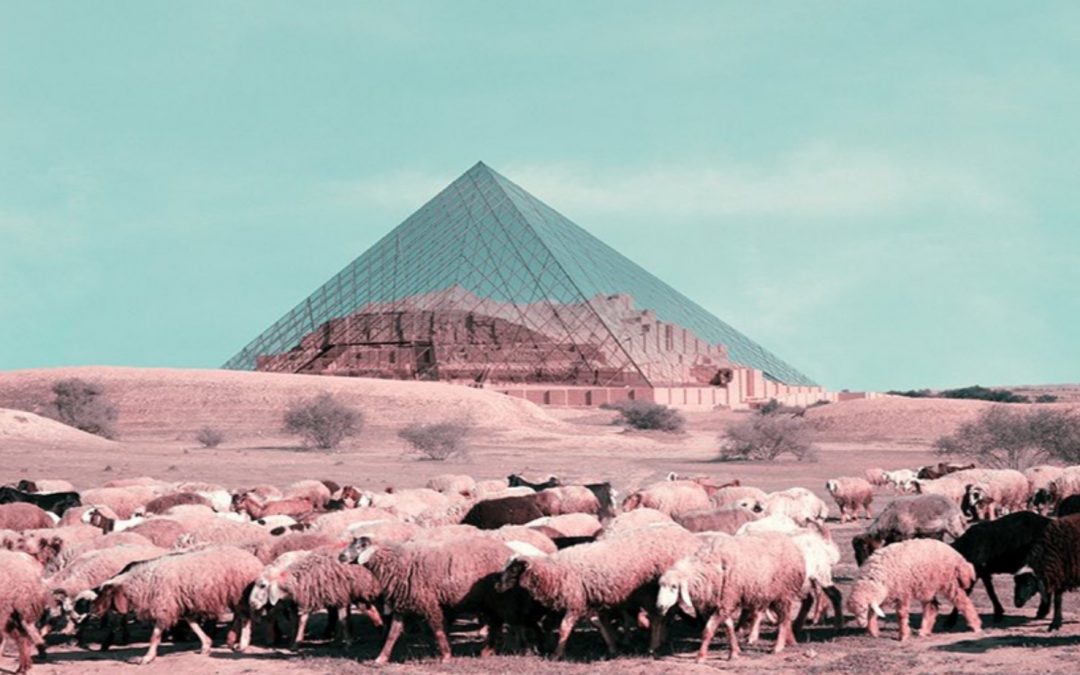

還記得將加拿大皇家安大略博物館(Royal Ontario Musuem)和巴黎羅浮宮玻璃金字塔,疊加在伊朗聯合國教科文組織世界遺產地的建築師穆罕默德.哈桑.福魯贊法(Mohammad Hassan Forouzanfar)嗎?近期他發表了最新創作,以蒙太奇照片結合伊朗的考古遺址與知名當代建築大師的代表作,包括札哈.哈蒂(Zaha Hadid),丹尼爾.里伯斯金(Daniel Libeskind)和諾曼.福斯特(Norman...

by editor | 6 月 25, 2019 | 居

清水模工法予人第一印象就是環保、質樸、內斂。 所謂「清水」,是以水泥漿流動性態體,透過設備灌漿於模板,經由水分吸收硬化的水合作用維持硬度,進而形成建物的結構。一旦完成拆模工序後不再進行表面其它裝飾,主要展現原始質樸的顏色為其特色,因此清水模的澆注作業完成後沒有修正的機會,對於營造工程來說是一大挑戰!...

by editor | 6 月 18, 2019 | 樂

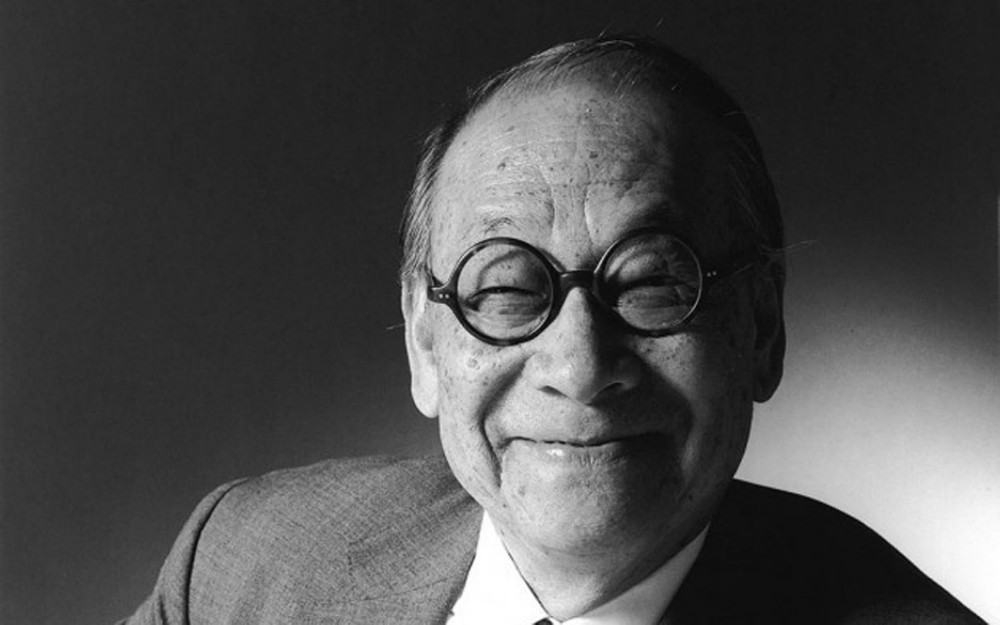

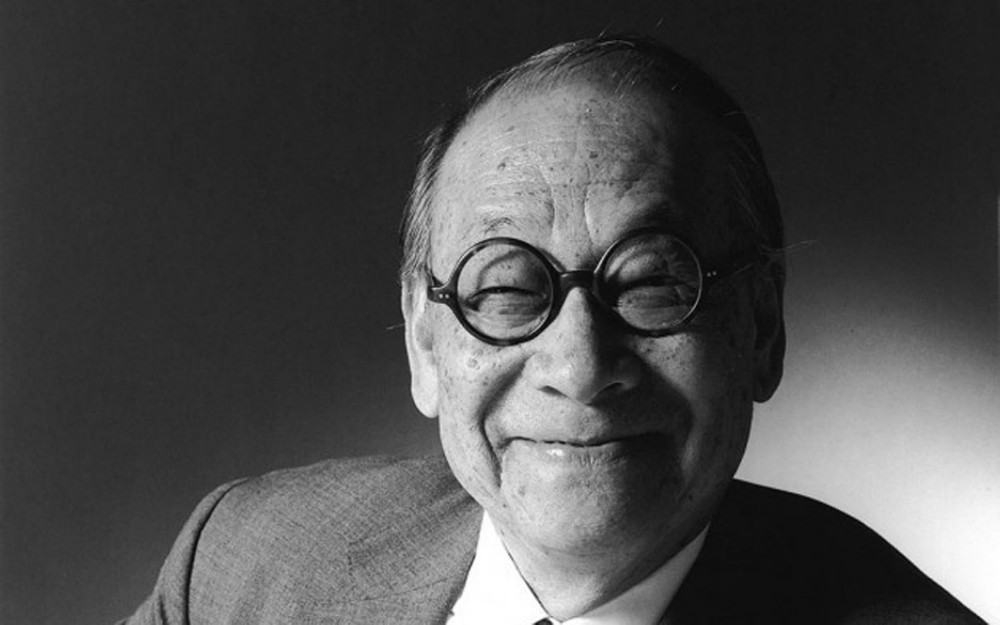

華裔美籍建築師貝聿銘以102歲高齡於今年5月辭世,這位獲獎無數的當代建築大師,出自於他手筆的眾多經典作品,有不少是建築迷津津樂道、並列為此生必訪的景點,像是法國羅浮宮玻璃金字塔、克里夫蘭搖滾名人堂博物館等等。 若是覺得這些建築太遙不可及,先不用失望,貝聿銘的作品遍及全球,亞太地區也有不少膾炙人口的代表作,今天就來朝聖一下這位大師在亞洲的經典作品! 1963年 台灣路思義教堂...