Foreword

建築是不同文化之間的連結,透過建築,重新解譯一塊土地更多可能的樣貌。

今年,我們聚焦那些在島上落成或即將誕生的世界級之作,也看見本地建築師與國際名家攜手合作的精彩篇章。每一座建築,都是一次跨越邊界的對話,一場關於土地、時間與創造力的深刻共鳴。透過它們,我們看見台灣與世界,不再只是連結,更是彼此成就的風景。

如果說,有一種建築不以高聳挺拔為志業,而是在城市中悄然生長,如同一株從土地冒出的植物,一層層疊加光影、風、雨與人,那麼,它很可能出自日本建築師平田晃久之手。

平田晃久的建築,彷彿自成一個有機系統。在群體共生的想像中,他讓建築不再只是容器,而成為氣候、聲音、活動與社會流動的場域。這樣的思維,具體呈現在他多件作品之中,其中,以「知識峽谷」為靈感設計的「新竹市立圖書館新總館」,以及如山丘般延展的「台灣大學百歲紀念館」,這兩件在台灣進行中的作品,雖跨越不同城市與功能,但皆透露出一種「建築即自然地景」的本質回歸。

平田晃久:與自然纏繞的空間詩人

出生於1971年的平田晃久,來自大阪一個普通家庭,少年時期的他對昆蟲與植物著迷,曾立志成為生物學家。這份對生命結構與自然運作模式的關注,後來轉化為他極具個人風格的建築語彙,一種模擬自然生成、卻又精準設計的空間編織法。在京都大學接受建築訓練後,他於1997年加入伊東豊雄建築設計事務所,成為這位建築大師的得力助手,並參與多項國際重要計畫,被譽為「日本最有能量的新銳建築師」。

2005年,平田晃久自立門戶,創立了自己的建築事務所。也許因為不願將建築視為孤立的物體,他從一開始就致力於打破建築與環境的邊界。不同於許多當代建築師專注於造型與空間的幾何控制,平田晃久更像是一位觀察細微生命現象的生態詩人。他提出「纏繞的相容性」這一概念,用以描繪建築與自然、人與空間之間的動態關係──不是對立、不是融合,而是如藤蔓般盤繞、交錯、彼此牽引但又保有獨立。

↑為東京奧運而打造的《Global Bowl》藝術裝置,木構骨架與開孔引光納風,體現平田晃久自然與交織的設計哲學。

有如森林間隙般穿插著光影與步道的太田市美術館.圖書館,是平田晃久最常被提及的作品之一,正是一場建築與生活緊密糾纏的示範。館體以多層次、錯落式的屋頂系統構成,讓建築如同多層次的地形,既引光納風,也成為市民活動的延伸平台。館外沒有明確的「正門」,任何一條路徑都可能通往館內,這樣的模糊設計,正是他對「共生」的詮釋,讓人與知識的接觸不設門檻,讓建築與城市的對話自然發生。

↑以錯落屋頂與開放動線著稱的太田市美術館.圖書館,將光風引入、活動延伸至城市,使人與知識的交流自然無門檻地發生。

同樣帶著對生命形態的觀察與實驗精神,位於東京的住宅兼藝廊 Tree-ness House,呈現出如樹般向上生長的立體結構。層層堆疊的空間並非單一樓層的疊合,而是被植栽、露臺與半室外的緩衝空間交織起來,彷彿建築本身是一棵長滿生活與藝術的巨木。

↑樓層間的視線偶有交錯,讓居住與展示在 Tree-ness House 這棵「樹」上彼此呼應。(Photo Credit:Vincent HECHT)

而在另一端,平田晃久也將設計觸角延伸至日本的城市日常。9 hours 膠囊旅館品牌由他操刀的多家分館──如東京水道橋、赤坂,以及能近距離眺望東京鐵塔的濱松町,都以流暢的線條、極簡的配色與精確的動線設計,詮釋短暫停留的舒適與效率。位於東京代官山的 sarugaku,則是一組彷彿由山谷肌理編織而成的白色小型建築群,平田晃久以當地起伏的地形為靈感,將6棟體量錯落堆疊,並以蜿蜒的階梯、巷弄與石磚道串連,創造出人、店鋪與自然彼此滲透的流動感。讓行走其中的體驗如同探索一座立體的村落。

↑ 9 hours 膠囊艙的排列、公共空間的開放感,以及光線在狹小空間中的分布,都被細緻考量,讓短暫的停留也能成為深度且完整的空間體驗。

台大百歲紀念館、新竹市圖書館新總館:場域通過建築生長出新的可能

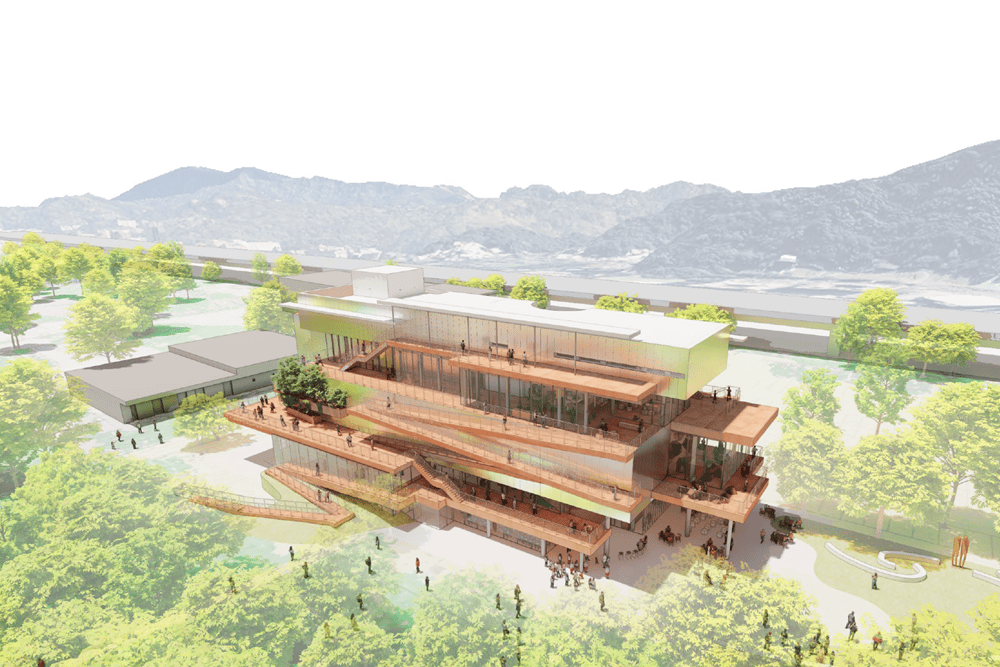

平田晃久獨有的自然系思想脈絡,也延續至他在台灣的重要公共建築中。2022年,台灣大學為迎接建校百年舉辦藝文大樓設計競圖,面對這座學術與人文交會的基地,平田晃久與台灣建築師黃翔龍攜手,以「NEW FORUM 知的山丘」為構想,提出一個不炫目的低矮建築體,外觀看似平靜的磚牆地景,其實內部蘊藏著層疊動線與開放展演空間。屋頂被設計為可行走的綠丘,提供學生與市民自由穿梭,亦呼應台大校園一貫的人本尺度與開放精神。

這棟建築最終因功能整併需求,從「藝文大樓」調整為「百歲紀念館」(預計2028年下旬完工)。平田晃久表示,建築物現場除了綠地,還有很多可以休息的場所,1樓有咖啡區,2樓則是挑空設計,有空中廊道可以俯瞰各種活動狀況,其設計核心未變,它依然是那座「知識的山丘」,是學生在樹影下閱讀的延伸,是教師在教室外對話的空間補白,蘊藏著建築師對百年大學的敬意與祝福。

↑以「知的山丘」為構想,台灣大學百歲紀念館融合綠丘屋頂與開放動線,化為承載百年學府記憶與未來對話的場域。

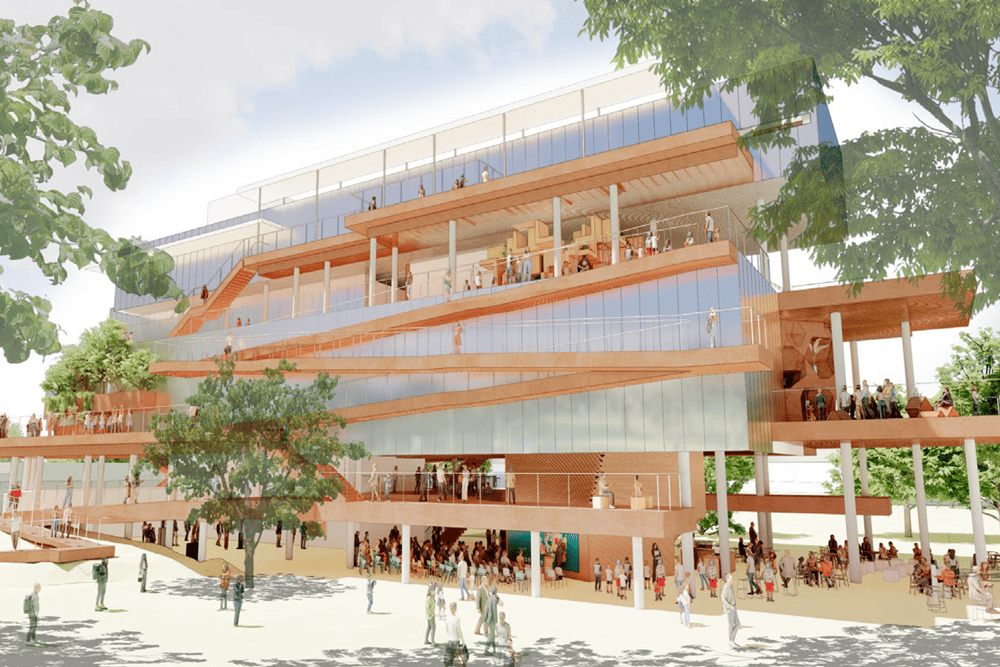

與此同時,平田晃久另一件正在進行的台灣作品──與大尺建築+郭旭原建築師事務所聯手操刀的新竹市圖書館新總館(預計2027年中旬完工),也將他「自然化建築」的思維再推一步。基地位於新竹護城河旁,周邊原已有公園與水體的自然紋理,他選擇讓圖書館如同地景般融入其中,不以突出造型吸睛,而以縱深空間與多孔洞感的結構,讓風穿堂而過、光傾洩其間。

新竹市立圖書館新總館內部打破傳統的樓層分割,採取斜坡式動線設計,讓讀者從一層緩緩步入另一層,不經意間完成知識的「地形爬升」。在他筆下,閱讀不只是個體與書的對話,也是一場在空間與自然間的緩行之旅。平田晃久曾說:「我想要創造的是一種自然、人與建築之間『纏繞在一起』的空間。」這座圖書館,或可說是這句話的實體註腳。

↑新竹市立圖書館新總館融入護城河地景,以斜坡動線串聯樓層,讓閱讀成為自然、人與建築交織的緩行旅程。

在高密度的城市中創造流動與空隙,讓建築與樹木並存,讓風有去處、水有歸路、人有駐足之所。平田晃久的建築不必言語,也無需解釋,它們靜靜地存在,等待我們走近、佇足,並在其中找到與世界重新連結的方式。

Text/Y.S

Photo/台灣大學(3D 渲染圖)、新竹市文化局(3D 渲染圖)、忠泰美術館、達志影像/shutterstock

延伸閱讀: