About 李芝瑜

Rhode Island School of Design建築/藝術雙學士、美國賓夕法尼亞大學(UPenn)建築碩士、交通大學建築博士,曾擔任銘傳建築系系主任,目前為銘傳大學設計學院副院長暨建築系副教授、VR整合研究中心負責人、銘傳藝術中心館長、以及全球建築學人交流協會理事長。研究領域橫跨建築、數位理論與設計,並將偏鄉實構築服務進行虛實整合。除受邀擔任美國建築大師獎國際評審(Architecture MasterPrize, AMP),亦任全球建築活動Open House Taipei 活動發起人暨總顧問,積極推動城市美學運動。

每年夏天,我們總在找一個理由走進展場,避開豔陽,在炎炎夏日裡也能好好旅行。今年暑假,世界各地的美術館和文化基地可說是群展齊發,各有驚喜。因此,本月想和大家分享的主題是──夏日藝術與設計的展覽之旅。

今年威尼斯非常精采,筆者先前應雜誌邀稿撰寫了一篇〈建築展覽東西軍〉文章,分享了日本和威尼斯兩場重要的建築大展(延伸閱讀:建築的盛宴,文明的劇場:2025大阪世博紀)。原本也希望本月專欄能延伸一篇完整介紹威尼斯建築雙年展,但考量到多數讀者更希望看到多元場域與不同城市的展覽推薦清單,因此本月專欄僅簡單帶到,仍以台灣在地分享為主。

這次特別幫大家挑選了台北、台中、台南共6場不容錯過的展覽,同時也貼心準備了威尼斯的建築雙年展資訊,滿足暑假有長途旅行安排的朋友。不論你是藝術迷、親子旅人、建築控或都市漫遊者,都可以找到屬於自己的那一站。

〈Venice〉移動至威尼斯看展覽

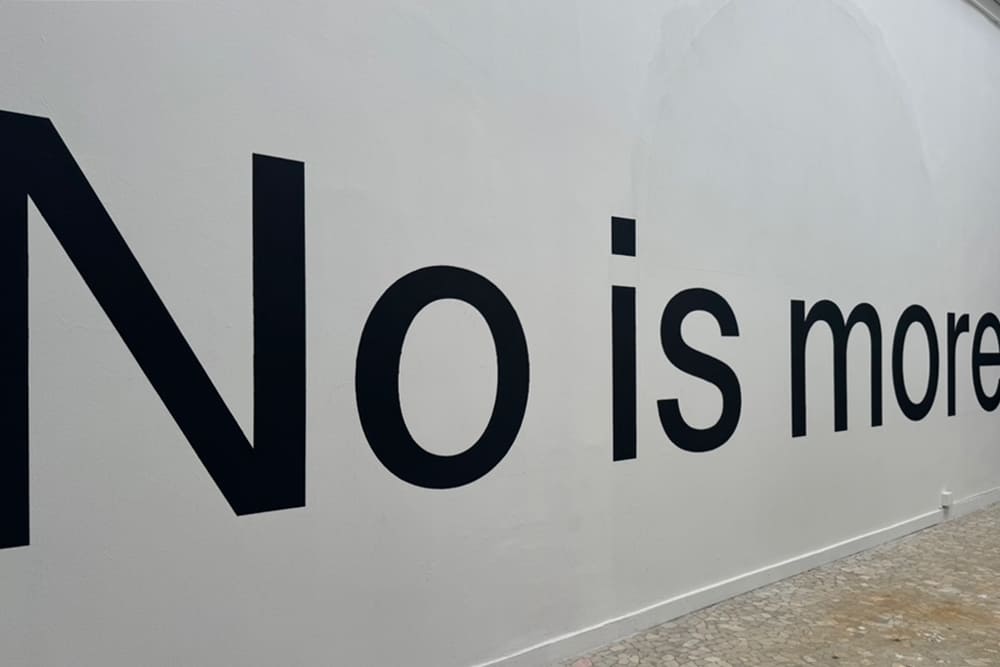

從材料的再利用到碳足跡的抵換,筆者很喜歡今年的威尼斯建築雙年展以一種溫暖且堅定的方式,將建築視為溝通的媒介來傳遞訊息,一起思考什麼是更循環的未來。這份對「循環性」與「適應性」的關注,不只是實踐層面的改變,也開啟了對建築角色的全新思考──不再侷限於民族的邊界敘事,而是走向充滿實驗精神的探索旅程。

因此在這邊先簡單介紹三個特別有趣的展場,讓大家認識一下這場重要的展覽:

其中一個展場當然不能錯過的就是由成功大學建築系主任薛成倫規劃的「台灣館」,展場共展出 17 項研究計畫與 12 組模型,不再拘泥於單一線性的敘事方式,感受到在科技、地理與韌性之間的連結。這些作品引領我們思考當代生活中的各種張力,在地方傳統與未來創新之間對話。

↑「台灣館」以科技島為核心,桌腳靈感源自廟會辦桌,光明燈牆象徵平凡庶民文化後的高科技韌性。

「匈牙利館」也是筆者很喜歡的展館之一,展名為《這裡沒什麼可看的》(There Is Nothing to See Here),雖然聽起來像是在開玩笑,但其實藏有深意:真正有價值的東西未必立刻看得見,但它們正在悄悄改變世界。策展人 Márton Pintér 邀請了 12 位目前活躍於政治、科技、教育、舞臺設計等領域的專業人士,他們先前都是學建築的,一起來打破大家對「建築師只能蓋房子」的想像。展場裡紅色假人站在模擬的辦公室、會議桌和資料區中,也在表達建築專業不只可以跨界,還能創造新的可能。

↑《這裡沒什麼可看的》以幽默展名傳達深意,「匈牙利館」邀請12位跨界建築人,挑戰建築師角色框架。

另外,「中國館」是由 MAD 建築師事務所創辦人馬岩松策劃的跨學科實驗,呈現一場融合自然哲學與未來技術的跨學科實驗。展覽以傳統「天人合一」思想為核心,透過如《12 Rhythms in Liangzhu》與《Vault of Heaven》等作品,以天空穹頂、光影變化和環境裝置的巧妙運用,這場展覽像是一趟穿越時空的旅程,從敦煌到威尼斯,從古代的儀式場景、對氣候的細膩感知,一路延伸到當代的 AI 科技與城市再造議題的多重視角和對話。

↑「中國館」融合古代哲思與當代科技,透過光影與裝置作品,打造從敦煌到威尼斯、古今交錯的時空對話場域。

獲得今年金獎的 Canal Café 也相當有趣,是由美國知名建築團隊 Diller Scofidio + Renfro 與其 Columbia GSAPP 校友 Charles Renfro 共同策劃,為第 19 屆威尼斯建築雙年展主展區「Living Lab」系列的重要作品之一。這個裝置是將威尼斯運河的水作為起點,透過一連串精密處理──從直接抽取 Arsenale 運河中的鹹水,進行自然過濾(如微溼地植物與好菌淨化),再以逆滲透與紫外線消毒技術,確保水質達到飲用標準,最終用於沖煮義式濃縮咖啡。在這裡喝咖啡成了一種反思:關於水資源的循環、城市與自然的共存、以及我們每天看似理所當然的用水方式。但理想歸理想,實際在現場觀察時,發現多數人還是選擇當一個安靜的觀賞者──對於「喝一口運河的味道」這件事,大家似乎還是略帶一點保留。

↑Canal Café 以威尼斯運河水為源,經多重淨化後煮成義式咖啡,讓喝咖啡也成為反思水資源與城市共生的行動。

〈Taiwan〉台灣在地展覽場域

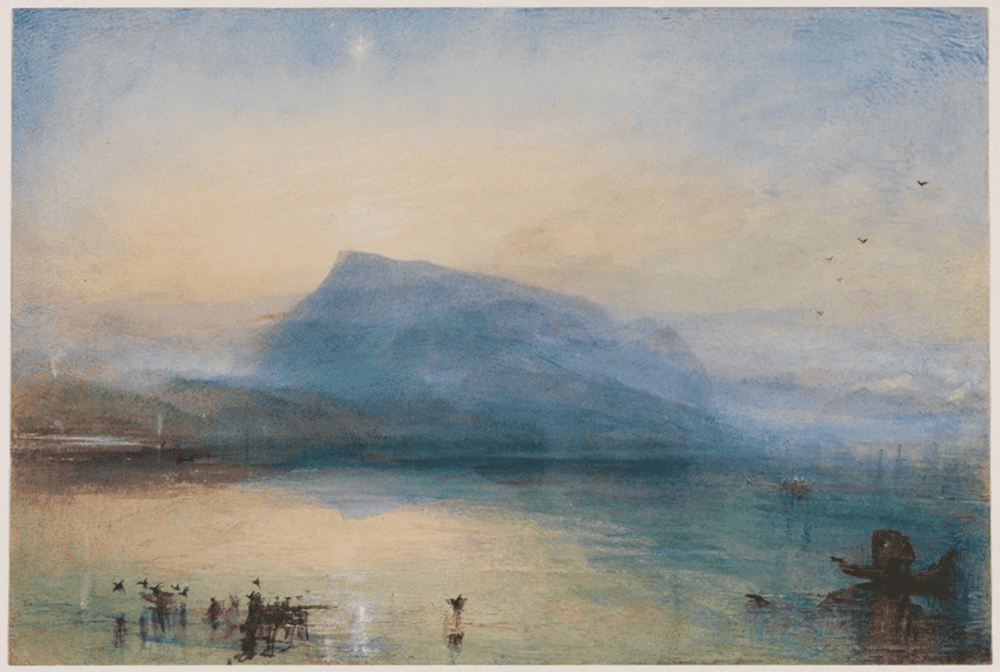

【光之詩人 Turner 首度來台 @ 中正紀念堂】

繼摩納哥、上海站之後,全球第三站,英國泰德美術館首度將史上最大規模的透納巡迴展帶來台灣。《威廉・透納特展:崇高的迴響》一次展出英國最偉大畫家──約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner, 1775–1851)的80 件真跡,全數首次來台。

素有「光之畫家」美名的 Turner,今年正逢 250 周年誕辰,英國泰德美術館特別發起「Turner 250」。Turner 早年因探索英國風景而嶄露頭角,親身深入山林與海濱,感受自然的崇高力量;1802 年 Turner 首次遊歷歐洲,立刻將令他感動的阿爾卑斯山以水彩記錄,在研究雪、水與天空的色彩反射過程中,創造出前所未見的大膽畫風,進而啟發了印象派畫家。

威尼斯是 Turner 畫作中最動人的主題之一,他用模糊的輪廓與流動的色彩,描繪水上城市的輝煌與憂傷。筆者近年多次帶學生赴威尼斯移地教學,曾在大雨淹水時親身體會極端氣候,也更能理解 Turner 筆下對這座城市的細膩觀察與深切關懷。

筆者原本一直沒有規劃時間給這一場展覽,因為聽說要好好走完這場展覽,至少需要花上一個半小時慢慢地逛。但是身邊的朋友一個接一個去看過之後,回來都滿是感動地分享,很多人都說,那些畫好像會說話,讓心裡的不開心或煩惱,都被畫中的海風吹走了。這句話在我耳邊縈繞了好幾天,最後終於決定排開時間,走進這場展覽。

▍威廉・透納特展:崇高的迴響 英國泰德美術館典藏

即日起~2025 年 10 月 12 日

中正紀念堂 1、2 展廳(由 2 展廳入場)

↑約瑟夫.馬洛德.威廉.透納《藍色瑞吉山,日出》,1842。英國泰德美術館典藏(圖片出處:TATE)

【Olafur Eliasson 的感官實驗室 @北美館】

來自冰島的藝術家奧拉弗.埃利亞松(Olafur Eliasson),擅長用光影、水氣與顏色營造出沉浸式的藝術空間。首度來台的大型個展《你的好奇旅程》,從新加坡、紐西蘭一路巡迴至台北,是亞太第三站,展出 17 件代表作,涵蓋光影、空氣、水、運動、水彩、雕塑、攝影等多媒材,挑戰你對空間與知覺的理解。

例如作品《循環扇》(Ventilator/Circulation Fan, 1995‑97),懸吊的大型風扇擺動時,空氣本身也成為可見媒材。網路上很受歡迎的《美》(Beauty, 1993)呈現療癒氤氳的水霧與七彩光譜,觀眾每一步都漫遊在變幻的彩虹之中。筆者自己很喜歡《單色房間》(Room for One Colour, 1997),整個空間只用一種顏色構成,讓人重新認識眼前世界的視覺平衡,帶來一種寧靜且舒壓的感受。

互動式作品《立方結構演化計畫》(The Cubic Structural Evolution Project, 2004),長桌覆滿超過一噸的白色 LEGO 積木,沒有指示牌或警告標語,就是邀請你「動手參與」,觀眾可以堆砌、改建或拆解他人的作品,一起持續共創,看見作品在參與中不斷演化。

有趣的是,這次也迎來一項新突破──全台首個由《米其林》星級團隊進駐美術館的餐飲空間正式登場!由湘樂餐飲創辦人林泉與 Alife Holdings 共同打造「Bonami 法式小館」與「Rolling Dough 咖啡廳」,主打溫暖的法式家常菜,讓料理成為觀展旅程的延伸。

▍奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程

即日起~2025 年 9 月 21 日

台北市立美術館(1A、1B 展廳)

↑奧拉弗.埃利亞松《立方結構的演化計畫》,2004。展出一景:昆士蘭美術館與現代藝術館,布里斯本,2010。攝影:Mark Sherwood。昆士蘭美術館與現代藝術館典藏 © 2004 Olafur Eliasson

【會動的浮世繪展 & 噁の食物博物館 @松山文創園區】

今年松菸非常熱鬧,兩場展覽主打「視覺衝擊」與「五感挑戰」

《會動的浮世繪展:日本藝術絕代之華》透過3D動畫與光影特效,重現江戶街景與北齋、歌川廣重筆下的時代風華。筆者對浮世繪的喜愛,其實最早是從梵谷、高更、莫內等畫家對浮世繪的臨摹與轉化開始的,後來,造訪妹島和世設計的「墨田北齋美術館」,原本只是為了看建築,卻被館內收藏的浮世繪作品深深吸引,久久無法離開。從那之後,只要看到浮世繪展覽,總會忍不住走進去。

浮世繪橫跨江戶到明治,是日本視覺文化的重要象徵,細膩描繪庶民生活、社會風貌與時代精神。這次展覽集結六位江戶至明治時期的浮世繪大師,精選超過300件真跡與代表性畫作,讓觀者得以穿梭於 300 年前武士、遊女、市井百姓的生活節奏之中。

《入口即地獄:噁の食物博物館》則是亞洲首展,原本是因為很喜歡臭豆腐而走進這個展場,看到世界各地最具爭議的「黑暗料理」一次排開──從冰島發酵鯨魚肉、瑞典臭鯡魚罐頭到台灣臭豆腐,當場感受到視覺與嗅覺雙重衝擊,展覽尾聲還設有試聞區與試吃吧,對食物文化有好奇心的人,不妨勇敢一試!

▍會動的浮世繪展-日本藝術絕代之華 台北站

即日起~2025 年 10 月 6 日

松山文創園區 1 號倉庫 A1

▍入口即地獄:噁の食物博物館

即日起~2025 年 9 月 28 日

松山文創園區 藝巷空間

↑浮世繪經典畫作真跡展出,帶觀眾重回江戶到明治的風華時代。(圖片出處:翡冷翠文創)

【災難與地景的雙重凝視 @ MoCA Taipei】

台北當代藝術館這個夏天同時帶來兩檔重磅展出,一文一武,各有看頭。

《安全室》(Safe Room)聚焦災難與重建,由青年創作者及策展人,探討人類在面對災難時,如何與環境共存的新世代觀點;而《山/市》(Peter Cook:City and Mountain)為來自英國的建築大師彼得.庫克(Sir Peter Cook)個展,他在多次造訪台灣之後,以作品呈現寶島的多重風貌,帶來超現實的城市山景手繪,挑戰我們對山林與都市的想像。

剛踏進《山/市》展場時,會以為空間不大,但在館方細膩的解說下,觀者需「回望」──從空間一端走到另一端,再轉身回看,作品間的呼應才會浮現,像是一次移動中的觀看設計。展場也有 VR 技術打造的虛擬空間,讓平面畫作延展成沉浸式體驗。展覽後續也將延伸至銘傳藝術中心,同步提供虛擬版本畫作。

Sir Peter Cook 是傳奇建築團體 Archigram 創始成員,手繪作品大膽幽默、色彩斑斕,適合建築迷一探他筆下的未來城市。特別推薦走出主展區後,記得繞到旁邊小路,幾幅隱藏畫作靜靜等著被發現,就像 Sir Peter Cook 給願意多走幾步的人藏下的信,巧思無限。為此,台灣建築學會延伸主辦了一場專題演講「Cheerful Architecture」,於松山文創園區舉行。

現場其實還有另一場展覽《環世界日誌》,由藝術家與科學家跨領域合作,嘗試貼近非人類的感官經驗。其中有一句話教人印象特別深刻──「在蒼蠅的眼裡,人類的動作慢到不可理喻?」這樣的視角讓人重新思考:在這個多物種共存的世界裡,感知的差異如何形塑我們對彼此的理解?展覽不只是呈現生物學的知識,更引導我們反思人類中心觀點的侷限,思考差異共存的可能性。

▍安全室、山/市—彼得.庫克個展

《安全室》即日起~2025 年 9 月 7 日;《山/市》即日起~2025 年 8 月 10日

台北當代藝術館

↑《山/市》展覽以混合建築隱喻台灣獨特地景與潛意識,想像未來島嶼的多重可能。

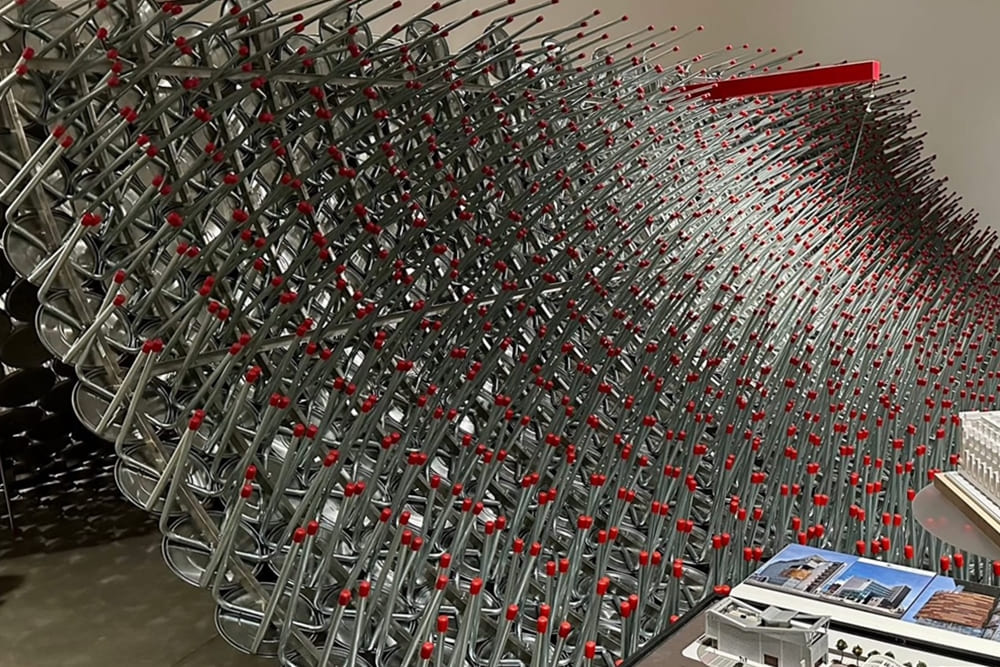

【2025 台南國際建築三年展:還.原點 @台南市美術館】

回家的方式有很多,這場展覽選擇用建築說故事。由台南市美術館與台南市建築師公會共同主辦的「2025 台南國際建築三年展」,以「Re-turning『Home』:還.原點」為題,邀集台灣、日本、歐洲等 61 組建築師與設計團隊齊聚台南。

這次三年展恰逢歷史節點──熱蘭遮堡建城 400 年、府城城垣設置 300 年,透過建築對話土地,從一場入厝的辦桌儀式延伸至社會脈絡與全球對話,找回我們為什麼想蓋房子,提出一種回應土地的建築提案。

展覽以「辦桌」作為靈感,從街道、圓桌與鐵椅之間感受社區的溫度,讓建築成為一種認同感與歸屬感。從個人到歷史再到全球,整個展覽的鋪陳很有層次,可以感覺到策展團隊對「家」這個主題放了很多心思,在這個展覽裡,我們不只是看建築作品,而是看到背後那些創作的起點和一路上的調整,讓人覺得這場展覽很有溫度、很接地氣。

▍2025 臺南國際建築三年展 Re-turning「Home」:還。原點

即日起~2025 年 9 月 14日

台南市美術館 2 館 1 樓展覽室 A、B、C、D

↑「2025 台南國際建築三年展」從辦桌啟發對話,回望台南建城400年,探問建築與土地的初心與歸

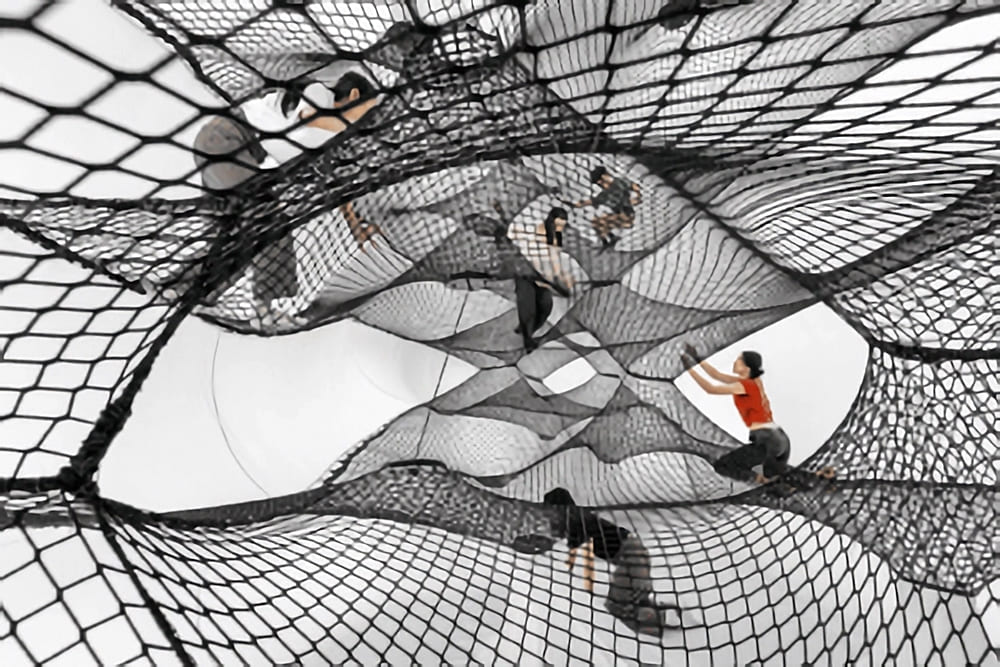

【Numen / For Use可以「走進去」的藝術 @ 勤美術館】

台中勤美術館邀請奧地利藝術設計團隊 Numen / For Use 首度來台,推出沉浸式展覽「Net & String Taichung」,帶來兩件專為台中量身打造的大型裝置:《Net Taichung》與《String Taichung》。

團隊以網與繩索創造可以「走進去」的場域,觀者可以實際踩上懸浮的充氣網,或在張力交織的繩索結構中探索,作品不只是觀看,更是一場「共同創作」與身體參與的體驗。雖然筆者有點懼高,但爬入這件作品,其實是一種建築空間的探索,也是一種新的身體經驗。

有趣的是,這場展覽也延續了這棟由日本建築大師隈研吾操刀的地景式建築脈絡。展覽以網與繩索構築出可讓人「走入」的浮動空間,與隈研吾所強調的「無牆」與「無界限」的柔化地景相互呼應,也為觀眾帶來一種更具動態感、身體參與性,甚至帶點童趣的空間體驗。

▍Net Taichung & String Taichung

即日起~2025 年 11月 2日(展覽需線上預約,分場次購票入場)

勤美術館

↑高達6米的《Net Taichung》,以充氣結構撐起柔軟可穿越的網狀空間,觀者可於其中行走、律動。(圖片出處:勤美術館)

Text/李芝瑜

Photo/李芝瑜、中正紀念堂、台北市立美術館、松山文創園區、翡冷翠文創、台北當代藝術館

延伸閱讀: