Foreword

生活的質感是由細節構築而成,好設計也不是僅可遠觀的藝術品。2024年,《居心誌》推出全新單元「日用好設計」,邀請各界達人以獨到的眼界經驗與美學觀點,分享他們的生活用物學以及親自挑選、覺得好用的日常小物5選,讓更多人深切感受:美學不是陽春白雪,而是日常所見所得,進而習得如何藉由設計改變生活、豐富生活的趣味與歡喜。

身為長年於台日兩地生活及工作的設計師,僕人建築空間整合負責人李靜敏的一天,從打坐冥想、讀經,以及手抄靜思語開始。滿滿的行程是日常,去蕪存菁是生活必須,也是修練和感悟。

小物大愛悉心珍藏,收納是一種儀式感

歲月累積了些什麼,也淘去了些什麼,若沒有過去的種種探索,現在未必能找到最適合自己的事物。

「人在年輕的時候都想追求,隨著愈來愈大就想捨掉一些東西,只保留最美好的,你不會隨隨便便對待一個很重要的東西。」李靜敏深受父親的影響,惜物是深入骨血的家教,留在他身邊的物品,小至一枝筆、一張紙,都能得到悉心的收納珍藏,這些物件帶來的感受與體驗,也始終讓他樂在其中。

每日晨起,手抄靜思語的紙籤,妥善地和薰香帶一起放入和紙文庫箱中;多年來伴隨的鋼筆,以櫻桃木製的筆架好好地「供」著;隨著不同天氣與心境點燃的薰香,用各種木盒或香筒收納著;旅行時的各種票券和簡介夾藏在手帳內;工作時少不了的文具,各自安放在輕巧的再生紙製鉛筆盒裡……李靜敏不認為自己是收納控,「我覺得這應該叫做儀式感。」既然愛不釋手、視若珍寶,當然不會讓它有損壞或遺失的可能。

好設計創造感動,尊重背後的創作理念

「好設計的背後一定是能滿足某種需求,而且製作者必須是在感動的狀態下製作的,這點很重要。」李靜敏認為,好設計如同藝術創作,「沒有感動很容易就會把它當作可以隨時丟掉汰換的商品。」就像是一段雙向奔赴的健全關係,製作者用心、使用者珍惜,好設計才能成立。

李靜敏選物的原則很簡單:靠直覺。「很多人太理性分析之後往往都不會做決定,他們就會錯過很多,所以我選物或做事都是靠直覺,不會想太多。」乍聽之下隨意,這份直覺卻是經過長久積累對於生活、生命的價值觀跟態度。「小孩的直覺一定是需求性的,而我們的直覺可能會有很多自問與反省,如果能與製作者直接交談就更好了。」

在選物的過程中,李靜敏期待著花一點時間、把心情整頓好、觀看觸摸感受詢問,「這是我們身而為人,對創作者及物件保有的一種尊重。」

透過對應聲色香味的感官去認識世界、去豐富體驗,李靜敏相信生活始終有諸多美好,能讓心有不一樣的停留。或許,每個人都是一個策展人,在一場長如人生的展覽中,選擇符合自己美感、藝術觀與價值觀的器物,日日相伴左右,從而找到無限的樂趣與滿足。

【李靜敏的日用好設計5選】

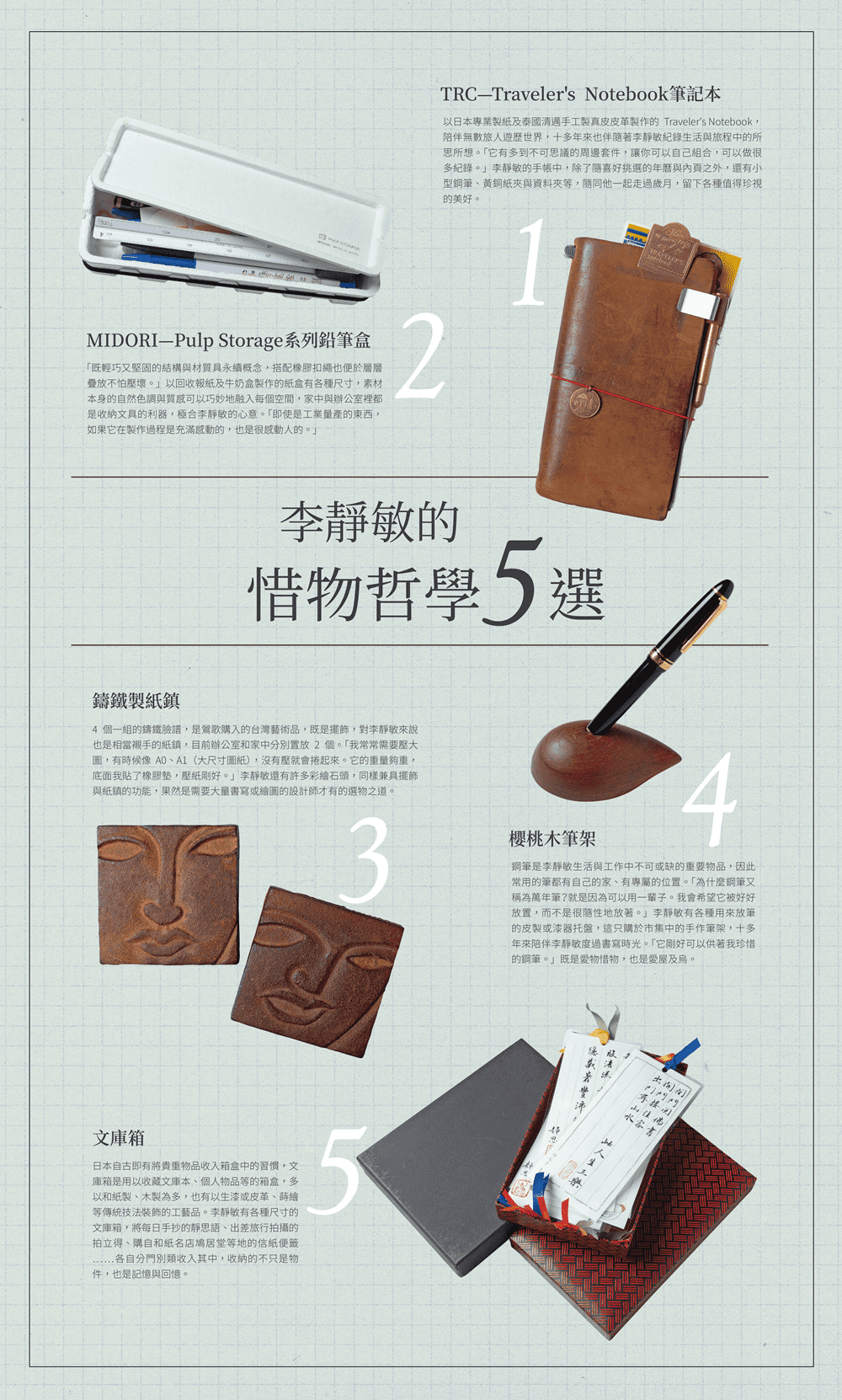

01 TRC—Traveler’s Notebook筆記本

以日本專業製紙及泰國清邁手工製真皮皮革製作的Traveler’s Notebook,陪伴無數旅人遊歷世界,十多年來也伴隨著李靜敏紀錄生活與旅程中的所思所想。「它有多到不可思議的周邊套件,讓你可以自己組合,可以做很多紀錄。」李靜敏的手帳中,除了隨喜好挑選的年曆與內頁之外,還有小型鋼筆、黃銅紙夾與資料夾等,隨同他一起走過歲月,留下各種值得珍視的美好。

02 MIDORI—Pulp Storage系列鉛筆盒

「既輕巧又堅固的結構與材質具永續概念,搭配橡膠扣繩也便於層層疊放不怕壓壞。」以回收報紙及牛奶盒製作的紙盒有各種尺寸,素材本身的自然色調與質感可以巧妙地融入每個空間,家中與辦公室裡都是收納文具的利器,極合李靜敏的心意。「即使是工業量產的東西,如果它在製作過程是充滿感動的,也是很感動人的。」

03鑄鐵製紙鎮

4個一組的鑄鐵臉譜,是鶯歌購入的台灣藝術品,既是擺飾,對李靜敏來說也是相當襯手的紙鎮,目前辦公室和家中分別置放2個。「我常常需要壓大圖,有時候像A0、A1(大尺寸圖紙),沒有壓就會捲起來。它的重量夠重,底面我貼了橡膠墊,壓紙剛好。」李靜敏還有許多彩繪石頭,同樣兼具擺飾與紙鎮的功能,果然是需要大量書寫或繪圖的設計師才有的選物之道。

04櫻桃木筆架

鋼筆是李靜敏生活與工作中不可或缺的重要物品,因此常用的筆都有自己的家、有專屬的位置。「為什麼鋼筆又稱為萬年筆?就是因為可以用一輩子。我會希望它被好好放置,而不是很隨性地放著。」李靜敏有各種用來放筆的皮製或漆器托盤,這只購於市集中的手作筆架,十多年來陪伴李靜敏度過書寫時光。「它剛好可以供著我珍惜的鋼筆。」既是愛物惜物,也是愛屋及烏。

05文庫箱

日本自古即有將貴重物品收入箱盒中的習慣,文庫箱是用以收藏文庫本、個人物品等的箱盒,多以和紙製、木製為多,也有以生漆或皮革、蒔繪等傳統技法裝飾的工藝品。李靜敏有各種尺寸的文庫箱,將每日手抄的靜思語、出差旅行拍攝的拍立得、購自和紙名店鳩居堂等地的信紙便籤……各自分門別類收入其中,收納的不只是物件,也是記憶與回憶。

Text/林蔚秦

Photo/許家華

延伸閱讀: