Foreword

1949到1975年間在台拔地而起的宮殿式建築,獨樹一幟的鮮明形象,訴說在現代建築運動的道路上,因為糾結於國族認同,而無法跳脫傳統跟現代思辨的命運。《圖說臺灣宮殿式建築1949-1975》一書的的寫作,即環繞著這樣的背景而展開,探討這些存在於國族山河畫軸中樓閣的傳統且深刻的形塑過程。透過歷史的深描,一一解說國立歷史博物館與南海學園、《明堂新考》與大成館、國立故宮博物院、國父紀念館等經典個案,從戰後到當代,從再現、解構到新定義,傾述專屬此地的獨特建築故事。

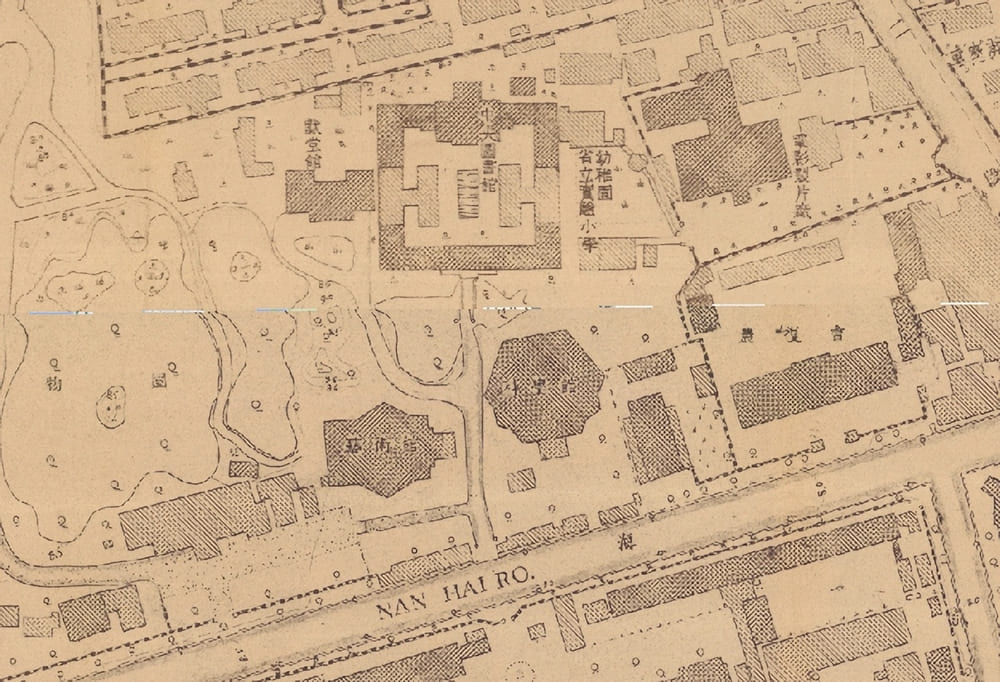

「南海學園」是國民政府遷臺後建造的第一組重要公共建築群,是呈現國家形貌的重要櫥窗。根據蔣中正認為需把文化設施置於公園的指示,教育部長張其昀便參照了西方博物館群,如美國史密森機構(Smithsonian Institution)的經驗,在1953年選定日治時代的臺北苗圃一側,塑造以「文藝復興」為目標的教育園區。國立中央圖書館舊址(1955)、國立歷史文物美術館(後更名為國立歷史博物館)(1955)、國立臺灣科學館(1959)、國立臺灣藝術教育館(1957)、獻堂館(孔孟學會設立處)(1960)等拔地而起,是戰後中國古典式樣新建築大規模展開的參照基礎。

國立歷史博物館,在1950年代初期,因蔣中正指示而設立。開館目標為「加強民族精神教育,促進國民心理建設」,職責是「掌理關於本國歷史、文物、美術品之蒐集、展覽及有關業務之研究考訂等事宜」。創辦初期強調「戰鬥文藝」與「推動民族精神」,1960年代因為館藏跟空間雙雙擴充,加上政府推動中華文化復興運動,建築象徵與文化內容的改造旅程逐步開啟。

(一)日本帝國風貌

開館時因為財政拮据,決定繼續使用日治時期建造的迎賓館,該館完工於1916年(大正5),主要的興建目的是為了提供「始政二十年臺灣勸業共進會」之大型展覽與休憩使用,由總督府技師中榮徹郎、森山松之助設計,近藤十郎、井手薰、芳賀等人協助完成,總體建築是「木造二階方形洋式スレート葺」,使用阿里山檜木、石板瓦葺為建築材料,可謂是中央長型主樓結合不對稱的東、西兩翼,西翼為兩層樓建築,東翼為一層。在主樓前方設有「車寄(門廊)」,鄰近荷花池的部分有緣側。初時一樓的大部分空間會用來供給來賓休憩和招待茶食,二樓設有貴賓室、宴會場和食堂,曾接待過載仁親王殿下同妃殿下、臺灣總督樺山資紀、民政長官後藤新平等人。

1917年由原本的館舍功能轉成總督府商品陳列館,主要陳列臺灣、華南、南洋等地的商品,作為臺灣島內工商業發展的參考。在1936(昭和11)年臺北公會堂(今中山堂)興建以前,此處是大型展覽會與產業展的重要展示場域。1938(昭和13)年臺灣總督府殖產局把商品陳列館遷到臺北電話交換局,使用單位改成總督府分廳舍官房營繕課。這個區域在建功神社(1928)及參道、武德殿、總督府舊廳舍移築等陸續設置後,殖民母國的帝國風情漸濃。

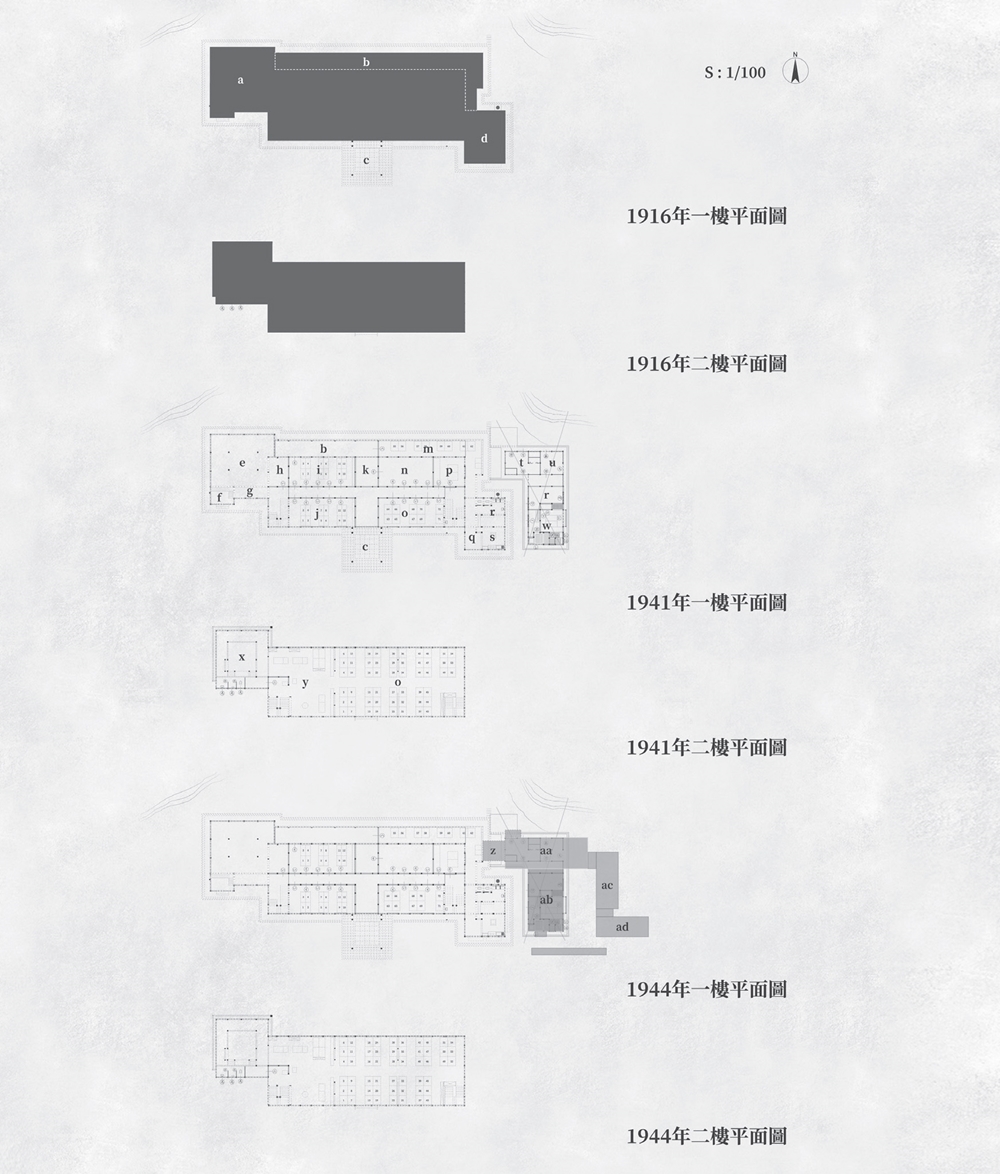

經比對1917(大正6)年、1921-1930(大正10至昭和5)年間的〈建物臺帳〉,和1941年總督府分廳舍(營繕課)的防空暗幕設備工事平面圖,發現這棟建築的功能雖然經過幾次變動,但基本空間架構未變,增築區位盡在東翼,如:1922年增加倉庫、1933年設立風呂,1939年將倉庫建築增改成藍圖室和值夜室、車庫等。1944年「總督府官房營繕課原圖倉庫新築其他工事」圖則呈現出主體建築和右側增建部分已經連接。

↑國立歷史博物館拆改建分期復原推測圖:日治時期。

(二)中華帝國國族歷史圖象的建構與呈現

國立歷史文物美術館的國史敘事

戰後初期,館舍是由臺灣省林業試驗所管轄的臺北貯金管理所使用,之後又借給臺灣郵電總局作為員工宿舍。1955年12月4日教育部長張其昀指示改由國立歷史文物美術館進駐,包遵彭館長與王宇清、姚夢谷、何浩天共同策劃,因經費拮据僅有新臺幣五萬元開辦費。1956年3月12日開館時建築並未更動,僅清掃就開展。因為無館藏也沒有購買文物的經費,為了能夠透過展覽表達「以全民族歷史演進為中心,透過藝術功能,予文字的國史以證實」,館方邀請建築、藝術、考古學的專業者投入展品製作與規劃:敦煌壁畫陳列室由羅寄梅設計,胡克敏複繪,「名勝建築」室則由盧毓駿設計,其中八個建築與雕塑模型是由楊英風、楊景天仿製。

一樓館舍的展出順序是禮器、樂器、兵器、歌劇、交通、用具、文房(六藝)、書畫、敦煌石室、人像(聖哲畫像,巨型彩畫)。之所以從禮樂開始,主要強調孔子推崇周公制禮作樂以收文治之功,和中國古代以「禮」治國,為政以德的王道思想,具有結合藝術與政治的想法。二樓展示國史上之首都﹝如西京(今西安)、北平﹞、工具、家具、名勝建築(如雁塔、盧溝橋、天壇、泰山、廬山、雲岡石窟模型)、服裝織物(如漢藏日韓越、刺繡織錦等)、印刷術、遊藝(如娛樂競技),這些展示表達國家地理區位的參照座標,已從日出東方轉換成中華帝國。「展示的中國」讓歷史地景與政權合法性得以結合。

1956年5月教育部撥交日本歸還在中日戰爭時所掠奪的古物,還有一批曾由河南博物館收藏的文物,並在當年7月開放「日本歸還古物特展」與「中原文物特展」。前者從七七抗戰19周年的國族災難和臺灣光復的角度出發說明古物歸還的意義;17後者則展出安陽殷墟、新鄭鄭塚、輝縣、仰韶、廣武等地出土的商周禮器、樂器、兵器和漢唐陶器,強調中原文明的遺存,並指出早年遷徙到臺的閩、客族群,具有深厚的中原文化淵源。

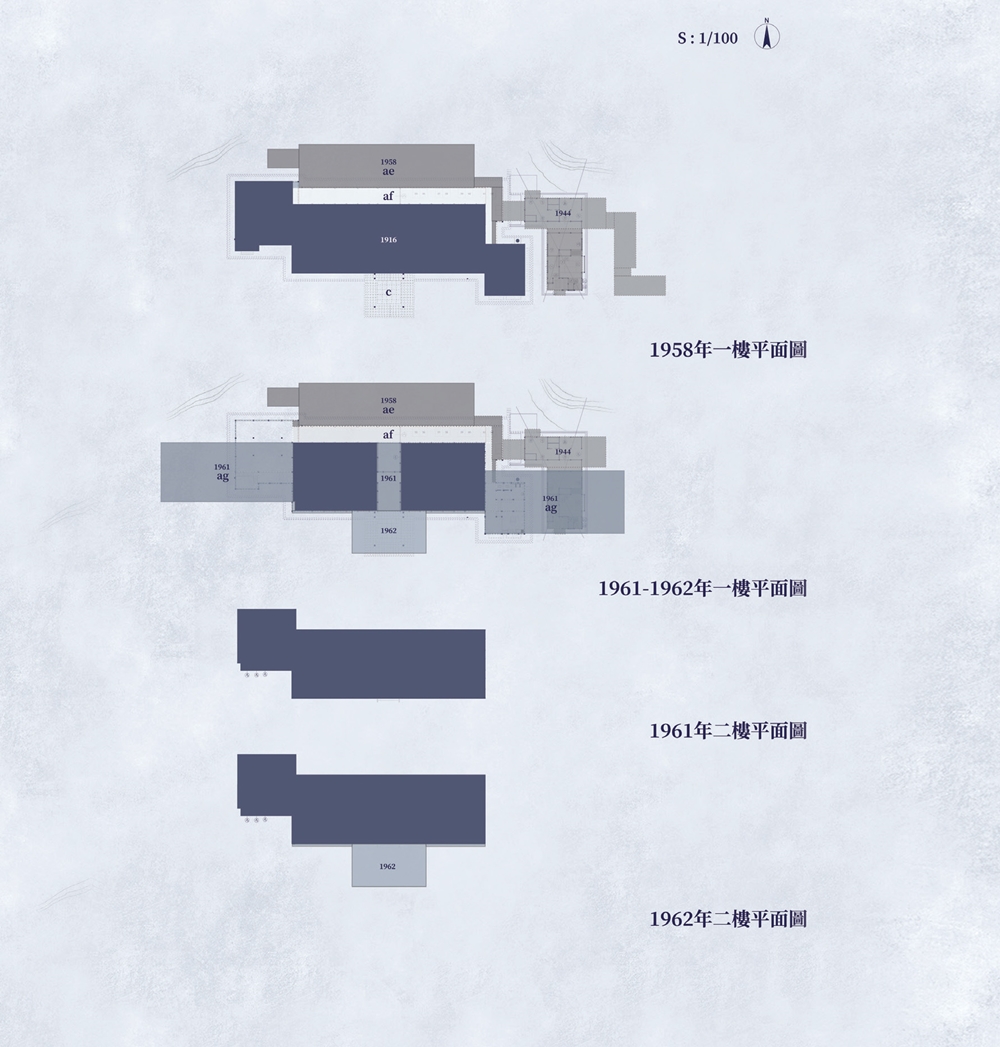

1957年蔣中正蒞館巡視,指示更名為國立歷史博物館,但仍因預算有限,所以軟硬體的改善採取逐年變換的方式。20隔年因為古物安全的考慮,館方拆除緣側改為「書畫畫廊」,並新建「古物陳列室」,這只是小規模的改動,基本上仍保持和式建築的外觀和格局。

兩個象徵主體的混雜並存

1961年以降,博物館建築外觀有較大的改動,一月動工增建的部分是在原建築物的兩側加建長餘90公尺的長廊,以展出山水、花鳥與書法作品為主的「國家畫廊」。除了有綠瓦丹赤牆的中國宮牆象徵外,牆上還有門洞,門板上裝飾著巨型門釘,屋簷下鑲嵌武梁祠石刻浮雕,寓意孔子周遊列國。原建物的入口「唐破風」屋頂車寄(門廊)、主體建築中大型的「入母屋造式」(歇山頂)及「千鳥破風」仍然存在,是一種日式與中國宮殿式混雜並置的現象。考慮結構安全性,館方逐年抽換原有木構,直到1962年才全部更換完畢。該年9月正式創建「歷史教學研究室」,將許多展品供各級學校講授考古、歷史美術各類課程使用。

1962年至1964年間啟動大規模的改造工程,請永立建築師事務所的沈學優、任偉恩、張亦煌(1920-2002)負責設計,最顯著的變化便是拆除車寄、設立博物館的門樓和大廳。五開間的門樓、歇山屋頂及綠瓦丹赤牆塑造了館舍的主調性,門外一對大石獅雄踞兩側,總體意象頗有借鑒紫禁城內廷的重要門廳建築「乾清門」,並拉高到兩層樓的樣貌,增加垂直向上感,使建築立面更添氣勢,這時既有的日式主樓已被遮擋在後。門廳大門兩側各有一對由淡水匠師莊武男彩繪之門神「神荼、鬱壘」,亦在端景處懸掛「蔣中正戎裝像」;室內天花則參考「乾清門」天花彩繪的十一方藻井蟠龍,梁間角花仿自紫禁城「保和殿」,左右牆壁仍是日本木樓。

從象徵的角度來看,「乾清門」是清代順治、康、雍、乾數朝廣泛使用的御門聽政和接納寶物之地,此門樓的意象頗有把博物館入口門廊看成是納寶處的意涵;而端景上的蔣中正戎裝像則遙指戰鬥文藝時期的政權領導人,是中華帝國皇朝的合法主政者,反攻大陸重回北平是重要的歷史任務。

↑國立歷史博物館拆改建分期復原推測圖:戰後第一階段改造。

↑國立歷史博物館拆改建分期復原推測圖:戰後第二階段改造。

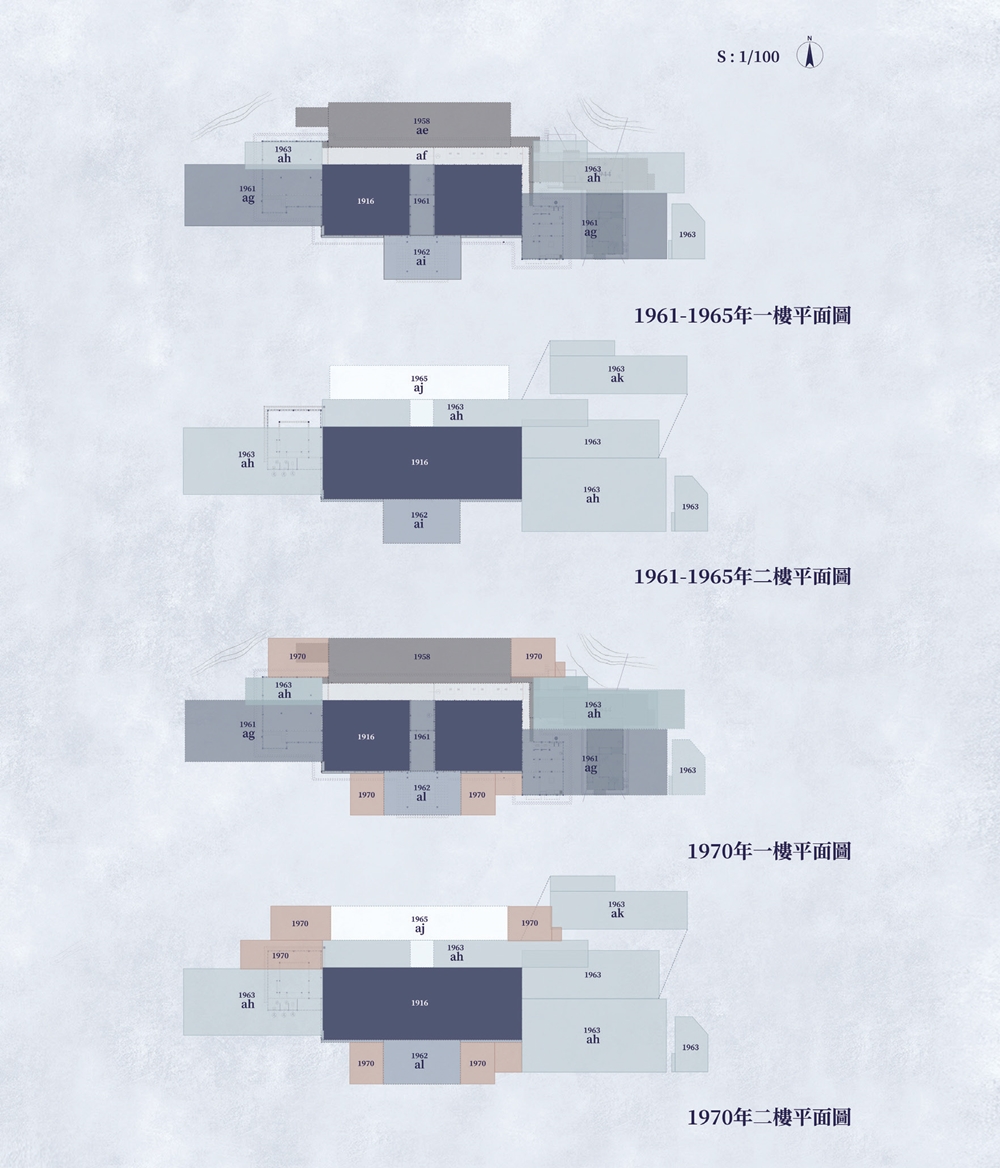

1963年館舍持續增建,二樓增加「美術教學研究室」、「中國文字陳列室」、「中國古代工藝陳列室」,三樓則改建為行政中心,又把當年的「國家畫廊」拓寬約一倍。這時候的博物館正門已遷移到臨南海路,使中軸線更為明確。

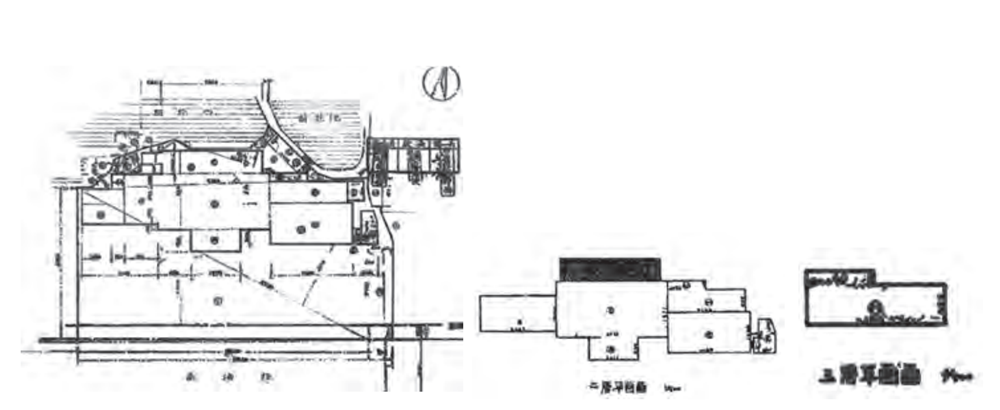

1965年為紀念國父百年誕辰,特在古物陳列室上方闢建「國民革命史蹟陳列室」,由利眾建築師事務所的林柏年建築師負責設計,根據該單位在同年6月1日提出的「國立歷史博物館增建工程」竣工圖說,圖號K1的「配置圖及其他詳圖」,顯示1958年到1965年間一到三樓歷次增建的狀況。特別是該份圖說裡由「力霸鋼架構股份有限公司」繪製的「國立歷史博物館二樓加建」的「鋼架立面圖」,標示日治時期的舊樓建築被包圍在裡頭並繼續使用。在1970年11月改建以前,五開間的正門門樓已拓寬成為七開間,整個館舍在兩邊側翼被拉長的狀態下,「廊道型」的觀展邏輯和紀念性越發強烈,參觀者經由不斷洄游的動線安排後,最終仍回到紀念性的中軸裡。

↑由利眾建築師事務所在1965年提出的「國立歷史博物館增建工程」竣工圖說,圖號K1的「配置圖及其他詳圖」,顯示1958年到1965年間一到三樓歷次增建的狀況。

在建築象徵大幅度被改變時,1965年9月2日舉辦「北京人」特展,訴說著國族起源的故事。這個展覽的起因是美國紐約自然歷史博物館(The American Museum of Natural History)為了促進中美學術文化交流,將收藏的「北京人」頭骨模型和復原像贈送給館方,連同河南侯家莊出土的殷人頭骨、四川出土之宋明人頭骨,及臺灣山區與海南島、琉球出土的人頭骨一同展出,並由專家繪製「北京人」故居和「北京人獵罷歸來圖」,共兩百餘件。考古學家李濟在展覽期間以「想像的歷史與真實歷史之比較」為題,進行演講,談到「周口店發掘的輝煌成就,以及北京人的出現,對於為進化論做證據的價值與力量……因為這證明了遠在三千三百年以前殷商的中國人,是已經混合了蒙古種各類型的一種民族。尤其值得特別提出的,為他與新石器時代存在的五個類型頭骨,可能代表五個不同地方的成分;但是在殷商王國的大一統之下,他們的生活方式以及文化水準,很顯然已大半同化了。照我過去的研究,中國民族的形成,在歷史間經常地變動……進一步地說,在秦以後所見的歷史現象,似乎早已開始於三千三百年前的殷商時代,也許在更遠的時候,在一萬年前的周口店上洞時代就開始了」,此展將中國民族的形成、臺灣與中國大陸的密切關係及中國史觀具體結合在一起。

↑1970年的改建一案,仿中國古老的地上建築漢闕。

國族正統建築形象的完成

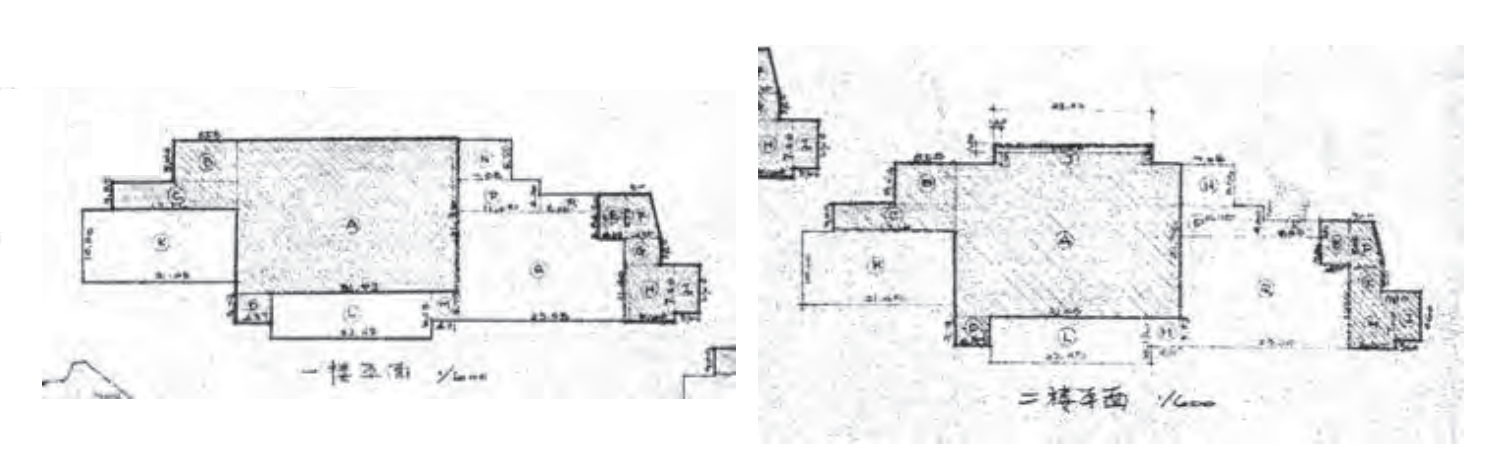

1970年因為原有建物無法負荷使用需求而決議改建,此案仍由林柏年建築師設計;1972、1974、1975年的使用執照顯示此案工程分三期進行,到了1975年才全部完成。根據1970年10月24日的「國立歷史博物館改建工程圖」圖號K的配置圖顯示,改建並非把舊館建築完全拆除,而是將中間主體建築拆除重建,其餘的部分則盡可能地保留,在工程中仍局部開放參觀。這次的館舍擴建計畫,將原本和式建築象徵完全拔除,但因分階段施工,且未全部重新規劃動線,導致館內動線混亂。

↑1970年的「國立歷史博物館改建工程圖」圖號K的配置圖,(左)一樓平面圖;(右)二樓平面圖,灰色圖塊為新建部分,白色圖塊為既有建築。

此案的整體規劃可分成:(1)仿中國古老的地上建築漢闕、(2)博物館前的空地與園林、(3)博物館正館建築三個部分。因基地前方面臨主要交通幹道南海路,後端緊鄰植物園荷花池,腹地窄長且面積短小,故較難呈現禮制建築的神聖性與儀典性。中央展覽大樓呈現樓閣式的建築外觀,外繞一圈廊柱和迴廊,採北方宮殿式建築重檐歇山式屋頂,屋檐基本保持水平,只在四個屋角微微向上起翹,連同正吻、垂脊獸與仙人走獸,頗似借鑒紫禁城保和殿。博物館建築前方的龍溪亭、水池、假山泉瀑及楊柳若干株等景觀則是由楊英風設計。

(本文節錄自《圖說臺灣宮殿式建築1949-1975》,創意市集出版)

▋《圖說臺灣宮殿式建築1949-1975》

作者:蔣雅君

出版社:創意市集出版

Editor/小島與松

Photo/創意市集出版

延伸閱讀: