Foreword

台灣的多元文化來自於歷史的記憶,多樣性的外來文化與台灣在地融合,成就了別具魅力的樣貌。其中,日本明治時期的建築在台灣落地,是目前保留最多的建築群,這個時代的建築美學不僅深刻地影響了台灣的建築與設計,也成為許多後來建築師的美學養分。2024年度,我們以「明治風流」為題,深入台灣建築的內在脈絡。

街屋,又名店屋,係兼具前方作為商業營生與後方作為居家休閒的複合式建築空間。台灣自清代即已存在街屋形式,然而到了日本時代,源於官方所積極推展的市區改正計畫,街屋面貌已然改換,重新以西洋建築表情的嶄新樣貌,預告了一個新時代的到來。

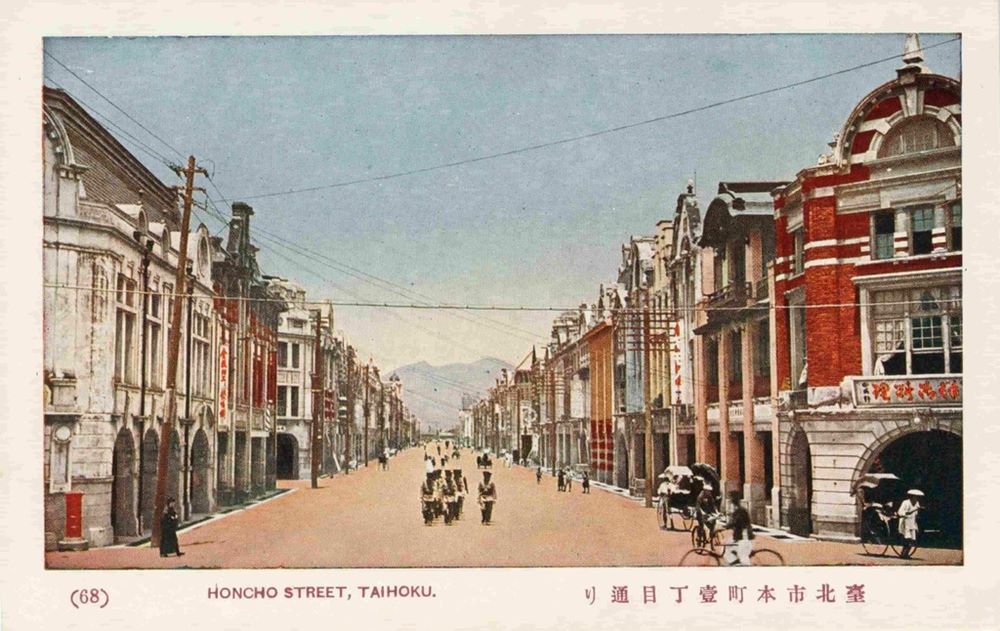

市區改正計畫,翻轉府後街為表町通

1898年的台北因遭逢颱風大水災,致使千餘棟建築盡毀,台灣總督府於1900年發布了「台灣家屋建築規則」及「台灣家屋建築章程施行細則」因應改善,然而初期推展並不順利。1911年,台北再度遭逢多次強颱豪雨淹水之苦,台北廳順勢向總督府提出台北市區改正計畫,獲總督府提供低利貸款等相關支持。

市區改正計畫改造重點,包括拓寬原本過於狹隘的街道,引進歐洲建築中的「立面」形制,將原建築增建至二到三層樓,藉以重新打造符合時代需求的現代化城市。為求達到整體街屋街景在建築風格與建造品質上的一致性,這次的改正計畫係由總督府營繕課野村一郎主導規劃,並全數交由具官方色彩的台灣土地建物株式會社負責營造,足見總督府重視程度。

台北市區改正主要包括表町通(今館前路)、本町通(今重慶南路)、榮町通(今衡陽路)、京町通(今博愛路)等路段。有趣的是,改建後成為首批現代化街道的府「後」街,原屬地勢低窪、台北城中的邊緣之地,係颱風肆虐下的重災區,卻在市區改正計畫後,翻轉為「表」町通──台北車站及台灣總督府博物館(今國立台灣博物館)分別位處街道兩端,鐵道飯店以及三井物產株式會社台北支店等重要商業會社均位居其間,儼然成為了台北對外的重要門面所在。

↑1922年台北衡陽路沿線區域改為「榮町」,取其繁榮之意,也因其繁華而被喻為臺北市的銀座。(圖片出處:國家圖書館 臺灣記憶)

當年規劃為重要商圈的本町通與榮町通路口,既是兩大繁華街道的交會點,也是出入總督府的必經之地,坐落在這4個重要角落的大倉本店(已改建,現址為正中大樓)、西尾商店(部分改建,今金石堂書店)、辻利茶舖(部分改建,今星巴克重慶門市)和新高堂書店(已改建,現址為東方大樓),皆堪稱歐風街屋中的華麗之作,也成為了日治時期台北街道風景明信片中最常出現的經典街景之一。

其中大倉本店,專賣與東京同步流行的西洋百貨,屬於紅磚立面搭配橫白飾帶的辰野風格建築,加上正立面的穹頂塔樓與彩繪玻璃,尤顯雍容華貴。只是,歷經年代變遷,當年台北市區改正後連排街屋的街景風貌已然不復得見,包括大倉本店在內的多數歷史建築或遭拆除或遭改建,已難再窺當年風華。

↑星巴克重慶門市外觀,仍保留1899年日本宇治商人當時在台北市榮町所經營的茶舖樣貌。

複製台北經驗,成就大溪老街街景風貌

亭仔腳(騎樓)、牌樓面以及連排街屋的城鎮景觀,可謂最能彰顯台灣街屋的建築風貌與特色。亭仔腳,在清代街屋中即已存在,係因應台灣風土氣候所生,尤其夏季豔陽或驟下西北雨時,可供行人暫避,同時不影響商業活動進行,在日治時期的市區改正中,刻意加以延續留存。事實上,是否具備騎樓,正是區隔台灣與日本建築重要差異之所在。

台灣人稱之為牌樓面的「立面」(Facade),則源自法文,意指建築對外的面孔或表情,是建築中的設計重點所在。而隨著當年表町通、本町通等街道順利改造完成後,也起到了帶動台灣各地城鎮市區改正計畫的推動,包括大稻埕、三峽、大溪、湖口、旗山等地,紛紛複製台北經驗,成就了現今各地老街的基本面貌,也因此保留下日本時代連排磚造街屋的城鎮景觀。

↑大稻埕、三峽、大溪、湖口、旗山一帶,部分保留了日本時代連排磚造街屋,成就了現今老街的基本面貌。

這一波的市區改正,隨著商業發展與政策推廣,在官方營繕部門帶領下,加上台灣各地匠師高度學習模仿與轉化能力,以及自日本引進洗石子工法等多樣化建材的運用,短短數年間,具西方歷史主義風格的街屋便在台灣各地發展出各具特色的在地風貌,例如山牆上飾有繁複巴洛克風格圖案的大嵙崁街(今大溪老街)、騎樓上仿照瑞士伯恩石砌拱廊的旗山街(今旗山老街)等。

↑台灣人稱之為牌樓面的「立面」,意指建築對外的面孔或表情,是區隔台灣與日本建築重要差異。

桃園的大嵙崁街,在台灣一級城市陸續推展有成後,成為了首批進行市區改正計畫的地方市街。先由公部門完成街道拓寬與排水設施等基礎建設,再由各店屋業主依續投入亭仔腳與沿街牌樓面的修築。其中華麗的山牆上多飾以各式圖像,包括傳統的吉祥花果動物、西式勳章或類日式家徽等,並佐以新式洗石子、面磚或傳統的剪黏、泥塑等多元技藝,加以混搭呈現。

↑大溪老街一整排華麗的山牆多飾以各式圖像,並以新式洗石子、面磚或傳統剪黏等技藝混搭呈現。

其中「蘭室」,係清代秀才呂鷹揚於1918年所修建,屬於三開間兩進,以磚砌承重牆搭配洗石子建材的辰野風格建築,其山牆上的仿巴洛克風裝飾,布局疏朗、主從分明,可謂大嵙崁街上的示範街屋。第一進廂房的木製門上鑲有玻璃,上飾以雕花及題字;第二進入口處以「穀詒」二字寓意田產豐收,縱深街屋中設有天井以助採光,另於中庭處設置考究的捲棚式亭子,有著鳳穿牡丹等精美木雕裝飾。

↑蘭室已登錄為歷史建築,並經民間組織以傳統工藝修復後,作為體驗在地歷史的文化基地。

1930年代鹿港街屋,ART DECO的新表情

1910~1920年代,是台灣西式街屋隨市區改正計畫蓬勃發展的時期。到了1930年代,原古典風格建築中常見的騎樓圓拱門,多改為以鋼筋混擬土進行結構補強的平拱,繁複華麗的高聳山牆也逐漸不再流行,建築立面表情已然大不相同。

當年的鹿港,源於日本政府一度想保留下其「不見天街」的清代街景,致使其市區改正延至1930年代才進行,拆除街屋第一進空間拓寬馬路。此時,隨著現代裝飾主義(Art Deco)興起,在拓寬後的五福大街(今中山路)重建街屋立面,沿路產生了風格簡潔的街道風貌。

↑位於中山路與民族路交叉口的玉珍齋本舗,建築物立面及細部語彙洋溢1930年代建築特色,並具日治時期市街改正之歷史見證。

鹿港五福大街(不見天街),在日治時期1930年代進行市區改正,拆除街屋第一進空間拓寬馬路,重建街屋立面時,受到當時流行美學的影響,其建築設計風格走簡潔的幾何線條圖案,取代先前華麗繁複的圖飾。

昔有「台灣中部最美房屋」美名的辜家祖宅,當地人稱為「大和大厝」,入口處最先看到的洋樓,為文藝復興時期巴洛克式建築,兩側各有一棟八角形衛塔,設計典雅且具眺望功能。中山路258號的立面,其如同陽臺造型般的菱形浮雕,則為鹿港老街中最具「ART DECO裝飾藝術風格」的建築,可惜已於2005年遭到拆除。

↑位於中山路與民族路交叉口的玉珍齋本舗,建築物立面及細部語彙洋溢1930年代建築特色,並具日治時期市街改正之歷史見證。

位於163號的「勝興號」,原為染郊商行蔡氏一族所有,經修舊如舊後,現為鹿港地方團隊「鹿港囝仔」與彰化市「瘦子咖啡」共同合作開設的地方創生基地。

↑位於中山路163號的「勝興號」,原為染郊商行蔡氏一族所有,現為鹿港地方創生基地。(圖片出處:瘦子咖啡)

台灣的街屋,承載與堆疊了自清代到日治,在既有的東方幽微空間情境中,將西方建築表情加以揉合,從都會到地方城鎮,既是常民生活中的美麗風景,也成為了城市的重要記憶與文化資產。近年,隨著在地民間組織於街屋修復、保存以及活化再現的努力,也讓我們再次得見街屋與當代在意義上與情感上的堆疊與連結。

Text/朱惟君

Photo/國家圖書館 臺灣記憶、瘦子咖啡、達志影像/shutterstock

延伸閱讀:

【台灣職人錄】手工製被師阿龍師──從一絲棉絮到一床棉被的珍貴手路