Foreword

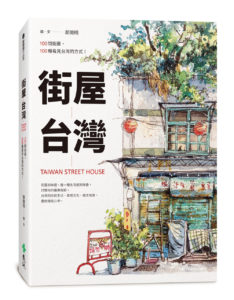

提倡「用繪畫代替照相打卡」的畫家鄭開翔,筆觸流暢、色調溫暖,下筆間帶有獨到觀點及人文關懷。從2017年開始的「台灣街屋100計劃」,他這些年背著畫具穿越台灣大街小巷,以速寫筆法、手繪凝視,記錄著一間間街屋獨特的個性與變遷,鐵皮、招牌、水塔、帆布、騎樓……讓老屋不再只是建築,有了情感和溫度,如此堆疊、複雜、多元的台灣街景躍然紙上,正是屬於我們的「台灣味」。

神農街綠色老屋

類別 住家

座落 台南市神農街

繪畫日期 2017.10.30

這間屋子位在神農街後巷,屋主所種植的植物幾乎包圍了整棟房子。植物的造形柔化了房屋銳利的線條。1樓停放的汽車,生鏽的引擎蓋似乎回應了房子與車子的年齡。

騎樓的屋簷上掛滿了一張張折疊椅,令人感到匪夷所思,而2樓的白色欄杆似乎在試圖為這凌亂的畫面畫下一些規範的方格。屋主個人的審美觀或生活需求,往往會讓房子產生獨特性與生活感,並引發許多聯想,這也是我深愛觀察街屋的原因之一。

台南的神農街是我十分喜愛的一條街道。幾年前,神農街發展為台南重要的觀光景點,許多有文藝氣息的店家進駐,為這條老街注入了新生命,讓我在探訪老記憶的同時,也看到新一代重新詮釋與運用老屋的方式。

但我最近造訪時發現,近年急速拓展的夾娃娃機與福袋販賣機商店,竟也蠶食了這條頗有古意的街道。我不願全盤否定這樣的消費方式,但這條街道有屬於自己獨特的調性,也是令人神往願意一來再來的原因,如果進駐的店家可以在外觀設計、販賣品項方面多配合一下老街想傳達的整體概念,或許會更加協調或較完美些吧。

度人生檳榔攤

類別 檳榔攤

座落 台中市霧峰區吉峰路

繪畫日期 2017.08.26

這間霧峰吉峰路上的鐵皮屋,位於兩條岔路的路衝。因為我實在太喜歡這個造形,邊拍照還可以感覺到自己嘴角上揚。

在城市中常會遇到這樣的狀況,雖不抱著預期心理,但只要觀察力夠敏銳,便可在街角與這些有趣街屋邂逅,出門常有意外驚喜。

實際場景的左側仍有延伸立面,但我為了這獨特造形主觀上做了刪減,好強調街屋「之」字的構圖。這個用鐵皮搭建而成的街屋,2樓處已殘破不堪,剩下支架和搖搖欲墜的鐵皮屋頂,幾乎沒有遮蔽功能。醒目的白色「何家大鼓陣」招牌,上面的字已模糊不清,右側還能見到1樓檳榔攤放射狀LED 霓虹燈管。

檳榔攤或是娛樂場所的招牌常用色彩鮮豔、動感閃爍的霓虹燈來吸引路人,在黑夜襯托下分外醒目。我們看到霓虹燈也常會聯想到燈紅酒綠繁華夜生活的意象,形成一種特殊有趣的象徵。

檳榔攤的名稱叫「度人生專業檳榔」。「度人生」3字似乎暗示了一種與世無爭、看時間流逝的生活態度,同時帶著一絲淡淡的無奈感;而「專業」兩字則是在強調自家檳榔的品質,像是要告訴顧客,檳榔是陪伴你淡然度過漫長人生的最佳良伴。

義方商行

類別 店舖

座落 新北市瑞芳區逢甲路

繪畫日期 2018.02.08

一直以來對於瑞芳的印象,就是前往九份或平溪時的中繼站,加上瑞芳早期與金礦歷史的連結,讓這地方有種特殊的神祕感。

這天,搭了火車從花蓮出發,要到八堵轉車至基隆,行經瑞芳站時,臨時起意在關車門前跳下車,心想在這繞繞應該可以拍到不錯的相片。可惜天公不作美,除了冷之外還飄著小雨,走沒有多久鞋子全溼。在雨中撐傘行走實為不便,但為了觀察兩側街屋立面,只好捨棄安全又可遮雨的騎樓,在馬路上邊閃避車輛、邊拍照取景。

瑞芳街與逢甲路一帶,過去因採礦及鐵路設站而發展,曾是瑞芳最繁華的地區,如今雖已沒落,老街上也有許多房子翻新,但仍可從少數保存的老屋一窺過去的榮景。

這間「義方商行」就是這一帶最著名的建築物,曾是瑞芳礦業鉅子李建興的企業總部。建築為白與黃的基調,屋頂突出的水泥雨遮下有相連的拱形圖案與圓柱等裝飾元素。木造大門的門聯寫著:「義信常昭同人大有,方圓悉合奕世咸亨。」橫批:「義建仁經俱有方。」格子狀的地板鋪面,由兩種顏色拼貼成如棋盤的圖案。

商行名稱「義方」意指「合乎正義之理」,源自《三字經》:「竇燕山,有義方,教五子,名俱揚。」早期祠堂的堂號或企業商號名稱常引經據典,除了透露出主人的學養外,也蘊藏了對後人的期許與訓示,與現今流行雙關詼諧的招牌取名方式大相逕庭。

菓葉村硓𥑮石屋

類別 空屋

座落 澎湖縣湖西鄉菓葉村

繪畫日期 2017.12.21

走在菓葉村,發現許多房子早已傾倒無人居住,整個村子安安靜靜。這間用硓𥑮石搭建的小屋,木製門板已經破損,屋主似乎這樣放置了一陣子,也許是透露出裡頭沒有貴重物品,又或者是表示居民對於當地治安十分安心。

一旁的藤椅讓我聯想到,也許有個老人常坐在椅子上發呆或與鄰居聊天;藤椅旁有個保麗龍浮球,這是當地常見元素,還有許多人家用浮球做出有趣的裝置藝術。右側石牆以紅磚做出紅色飾帶,在這個小地方展現出建造者試圖加入美化的元素。

這個石造小屋沒有屋簷,我猜這是為了減少風阻的「因地制宜」做法。當我走在馬公市街頭,發現有個特別的現象,就是招牌大多貼著建築立面,即便突出牆面,面積也盡量不做太大。我猜是因為澎湖風大,相對也影響了招牌的樣貌。

從建築的材料與樣貌可以理解當地人為生活做了哪些奮鬥與努力。每每去探究建築為何會設計成現在的樣貌,總會發現早期設計師的巧思,對於先人的智慧更深深感到佩服。

(本文節錄自《街屋台灣:100間街屋,100種看見台灣的方式!》,遠流出版)

▋《街屋台灣:100間街屋,100種看見台灣的方式!》

作者:鄭開翔

出版社:遠流

Editor/小島與松

Photo/遠流出版