by editor | 2 月 7, 2022 | 居

反動抽象表現主義的極簡主義(Minimalism),誕生於20世紀60年代的藝術流派「Minimal Art」,為第二次工業革命走入機械化的時代,人們對於設計藝術再次反省,主張刪減歷史風格或個人詮釋,回歸到純粹的美學認知或產品價值上,而這種思想首先在繪畫與雕塑流行,逐漸擴散至現代建築或設計等不同領域。 當極簡主義遇上建築,衍生出著名的現代主義建築,尤其是包浩斯建築大師密斯・凡德羅(Ludwig Mies van der...

by editor | 1 月 3, 2022 | 看人物

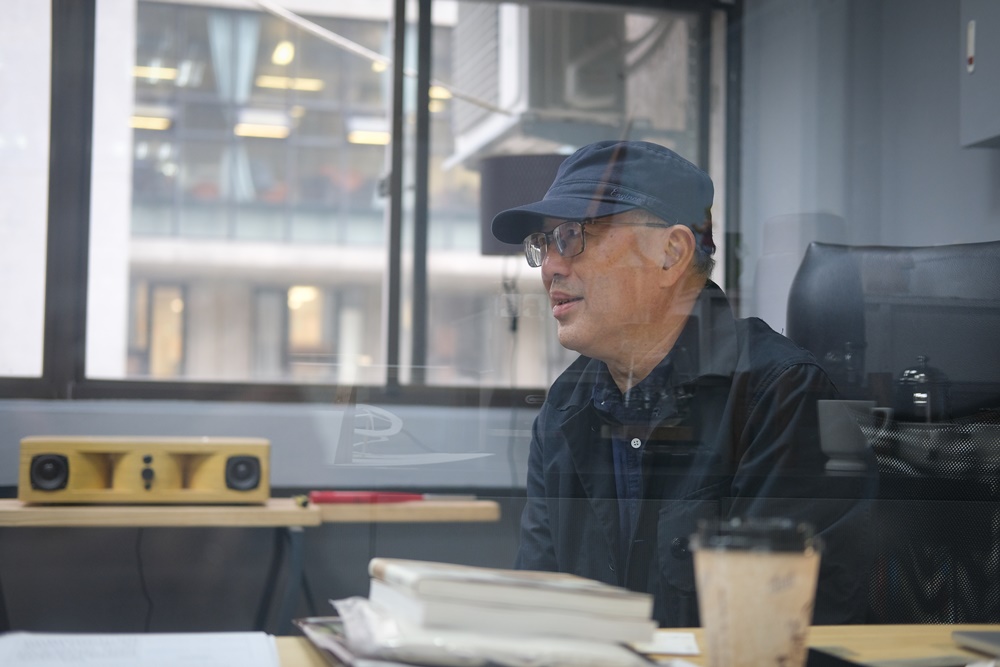

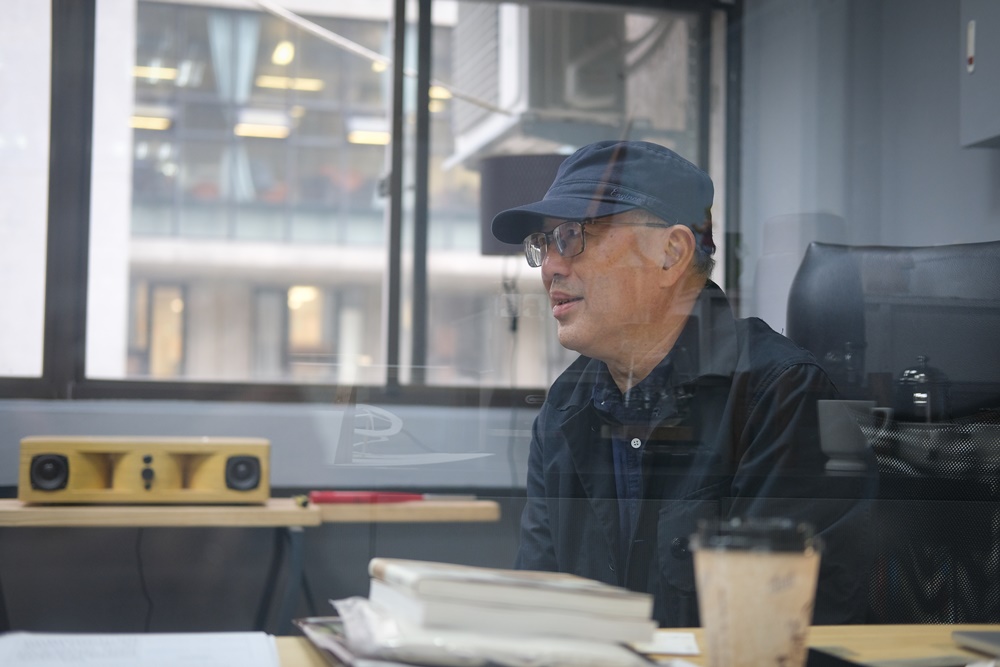

Profile陳冠華 美國奧勒岡大學建築碩士。現任元智大學藝術與設計學系主任兼所長,曾任教於實踐大學大學空間設計系與建築系,研究領域為建築設計、建築理論與建築史,並持續進行建築與室內設計。「花東海岸小住宅」是主要的建築代表作品,並著有《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》與《走進內壢裡:以合作取代介入的社區藝術行動》(田園城市文化事業出版)等。 ...

by editor | 12 月 20, 2021 | 看人物

Profile陳冠華 美國奧勒岡大學建築碩士。現任元智大學藝術與設計學系主任兼所長,曾任教於實踐大學大學空間設計系與建築系,研究領域為建築設計、建築理論與建築史,並持續進行建築與室內設計。「花東海岸小住宅」是主要的建築代表作品,並著有《逐海而居:陳冠華花東海岸小住宅設計》與《走進內壢裡:以合作取代介入的社區藝術行動》(田園城市文化事業出版)等。 近年來,回歸自然在各個領域蔚為風潮,長時間在大學建築教育裡工作的陳冠華,帶著學生上山下海,共同試圖摸索這個島嶼的建築,要與我們分享他心目中的自然之家是何種樣貌。...

by editor | 12 月 13, 2021 | 居

當逐快的工業經濟走至疲乏之際,人類嚮往自然的善良天性,使得建築界也開始省思永續,而「木頭」這樣古老的自然元素,又重回本位,被重新探索。來到北歐國度,在芬蘭首都赫爾辛基的海灣旁,就有一座結構特殊的木建築,嘗試賦予木構造當代新表情。 在光影間享受芬蘭浴 這座取名叫「Löyly」的木建築,其以不規則的三角形組成,猶如一只巨大的貝殼般,緊緊吸附著陸地,成為銜接土地與海水的特殊媒介。這裡其實是一座桑拿浴場,「Löyly」在芬蘭語中就是「蒸氣」的意思,指的是在燒燙的石頭上淋冰水,伴隨著陣陣白煙而發出滋滋作響的水聲。...

by editor | 12 月 8, 2021 | 看人物

Profile曾志偉 自然洋行設計團隊創辦人與設計總監,多年來深究自然建築,希望藉由建築空間,在人和自然中創造連結,藉由人為構造體及地貌因素,將建築空間轉化成為自然與人之間的一種空間介質,回溯居住原始初衷。2008年在峇里島烏布成立生態建築實驗室,探索另一種新的生活實驗活動可能性,並試著打開所有的感觀,用視覺、聲音、氣味、味覺來接觸一個前所未有的新宇宙,溫馨、寧靜、自在、愉悅並充滿能量。 ...