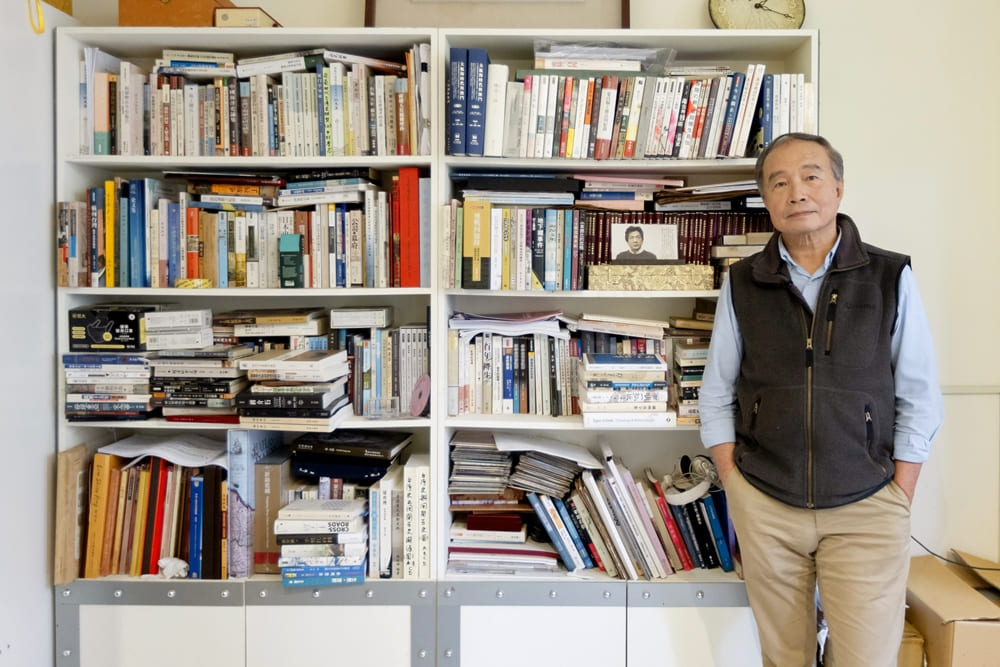

走進詩人、作家楊渡的書房,彷彿走入一處歷史與記憶的源頭。這裡不僅是他的創作現場,更像是一座時代的檔案庫。從新聞記者到報導文學作家,他的筆觸始終環繞著土地與人,嘗試捕捉那些不應被遺忘的真實,讓書寫成為一種行動與反思的力量。

平民之夢,烏托邦微光

楊渡坦言,最初其實想從事的是文學創作。然而,在大學畢業之際,因緣際會被推薦去寫報導。第一次任務是進入瑞三煤礦,他並不滿足於在會議室聽說明,而是冒險走入滴水滲漏、空氣稀薄的坑道深處。這段經驗讓他決心記錄礦工的真實生活,並完成〈礦坑裡的黑靈魂〉。作品刊登後,他意外被《大地生活》雜誌延攬,並因此結識了陳映真、黃春明、蔣勳等一代文學巨擘。年輕的他在這樣的環境中得到啟蒙,也確立了以文字見證時代的使命感。

在楊渡的書寫裡,最深的記憶來自於家庭。14歲那年,母親因票據法糾紛,被迫逃亡,冬日的夜裡,他親眼看見母親躲入水田泥淖,只為避開警察的追捕,那一幕刻骨銘心,也讓他從少年起便背負起照顧家庭的責任。母親入獄後,他獨自走到監獄卻因年紀太小被拒絕探視,只能在心裡建構出無數「平民之家」的想像──平民學校、平民醫院、平民收容所。多年後,他在陳映真的小說人物裡,看見了與自己同樣的烏托邦願景,才明白自己並不孤單。從那時起,文學之於楊渡,便不再只是美學的追求,而是承載時代苦難與希望的容器。

字句為燈,報導文學之途

真正讓楊渡體會到「報導文學」力量的,是1980年代初的採訪經歷。當時,社會仍處於戒嚴陰影,美麗島事件後政治犯的存在被官方否認。然而透過祕密聯繫,楊渡接觸到曾被囚禁20多年的政治犯,聽見一個個被掩蓋的名字與故事,這些訪談成為有力的證據,最終促使立法院正視並推動釋放政治犯。

楊渡近年的著作《我們如何記憶這個時代》,點出報導文學的關鍵字在於「記憶」與「時代」。新聞片段稍縱即逝,但歷史的重量往往藏在民眾的身影裡。他回憶1980年代鹿港反杜邦設廠運動,廟埕裡的老人家們走上街頭,面對武裝警察卻堅定地說:「這是我的家,為什麼不能走我自己的路?」那份民間力量,打開了戒嚴時代的第一道裂縫。楊渡感嘆,主流的政治史常常遺漏這些片刻,但報導文學能替民眾留下見證。

文字的重量,時代的回聲

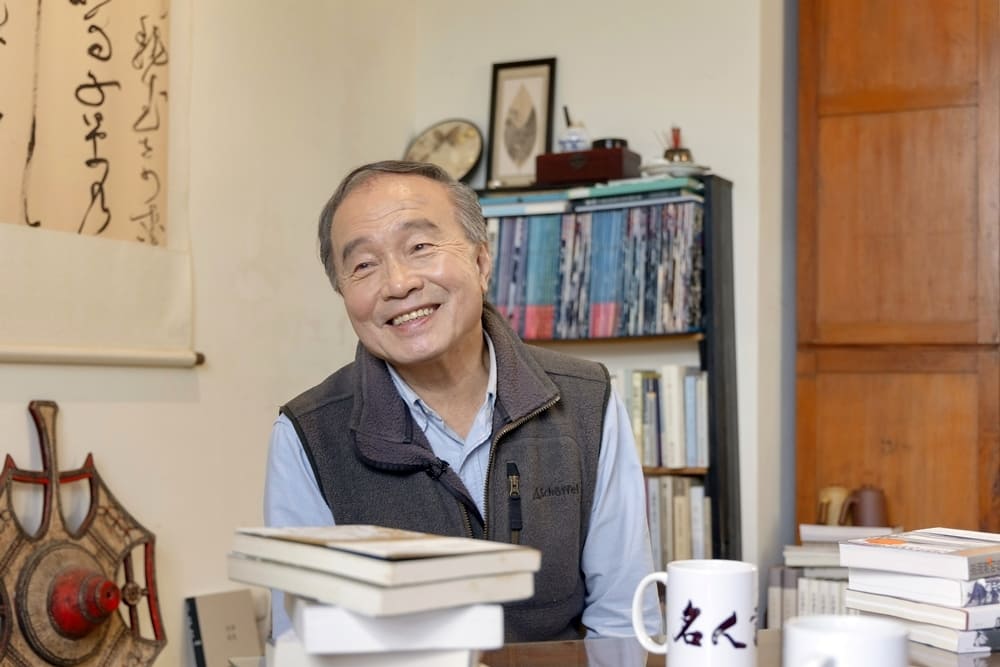

若說寫作是一場長途跋涉,那麼閱讀就是沿途不斷補給的糧食。楊渡提到,除了陳映真之外,劉賓雁的報導、魯迅的筆鋒、甚至馬奎斯《智利祕密行動》的敘事,都深深影響了他。這些閱讀經驗讓他意識到,報導不只是事實的記錄,而應該帶有鏡頭感,能夠讓讀者身臨其境,觸碰到文字背後的真實情感。閱讀同時也是對自身生命的照映,他在他人文字中找到方向,也在書頁之間累積了面對時代的勇氣。

從〈礦坑裡的黑靈魂〉到六四現場的記錄,楊渡始終把自己放進作品裡。他坦言,寫作不是冷眼旁觀,而是帶著感情與脆弱的投入。報導與文學在他身上已經緊密相連,一方面是新聞人的現場觀察,一方面是作家的內心書寫。這份交會,讓他的作品既有歷史的厚度,也有個人生命的溫度。

回到書房,書架上層層疊疊的冊頁,像是一部時代的編年史。楊渡在這裡整理資料、書寫、回望。於他而言,書房不僅是創作的產地,也是與過去對話的場所。從關照社會、記錄抗爭、梳理家族記憶等,他始終追求真實、探究人性,透過文字將個人命運與集體記憶交織在一起,在他筆下,報導文學不只是文字的記錄,更是一種行動的力量──讓沉默不再無聲,讓歷史不再遺忘。文字於是成為抵抗遺忘的火炬,也成為照亮時代的光。

▍楊渡推薦書單:

◎楊渡《暗夜傳燈人》

◎楊渡《我們如何記憶這時代:報導文學十三講》

◎楊渡《澎湖灣的荷蘭船:十七世紀荷蘭人怎麼來到臺灣》

◎楊渡《未燒書》

◎楊渡《水田裡的媽媽》

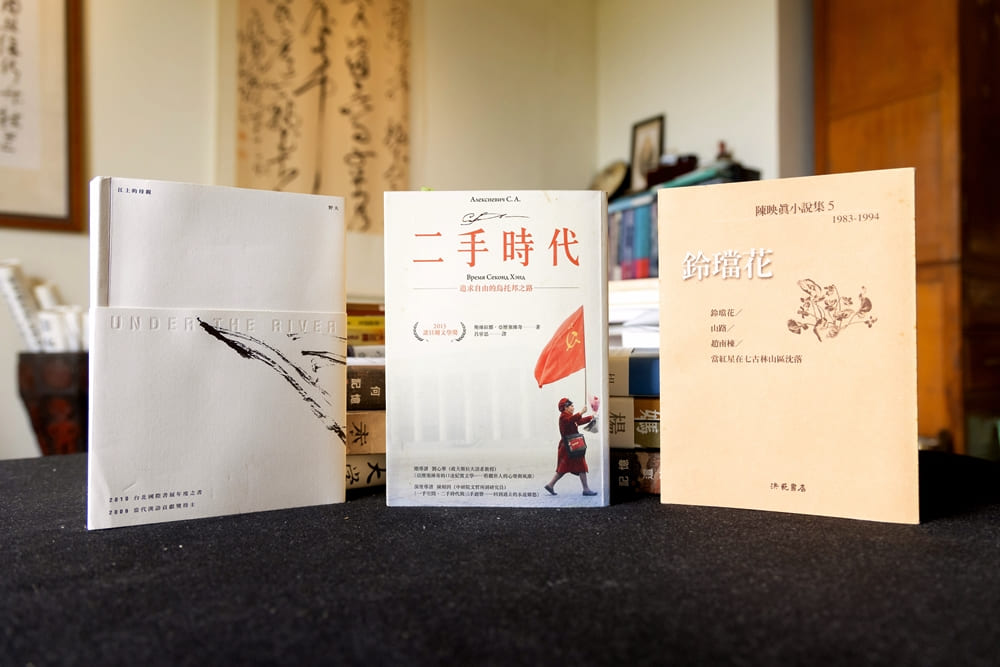

◎斯維拉娜.亞歷塞維奇《二手時代》

◎野夫《江上的母親》

◎陳映真《鈴璫花:陳映真小說5》

▍《名人書房》楊渡:閱讀是不斷探尋真理的旅程

▍《名人書房》社群

▸ YT

▸ FB

▸ IG

▸ Podcast

▍重溫《名人書房》

第一季

第二季

第三季

第四季

第五季

特別篇

第六季

Text/Y.S

Photo/冠德玉山教育基金會

延伸閱讀: