Foreword

托馬斯.海澤維克是世界上最知名的設計師之一,作品涵蓋建築到家具,以嶄新、原創、符合人本為特色。《人本建築》道出其身為建築師的設計初衷與理念,在書中揭示的不只是設計理念,更試圖描繪一種以人為出發點的空間創造方式。

海澤維克從嶄新的角度切入,重新思考建築與人之間的關係。他主張,建築不該只是為商業所驅動的冷峻構造,而應是一種承載情感、回應生活的藝術容器,擁有溫度與靈魂。

書中深入探討了「以人為本」的設計哲學,如何在形體美感、實用功能與永續理念之間取得和諧。他藉由實際案例,展現如何將這些價值轉化為真正貼近城市生活的空間形式──不只是居住或辦公的容器,而是讓人相遇、互動與感受的場所。

一棟建築要有能力在經過時吸引人的注意力。

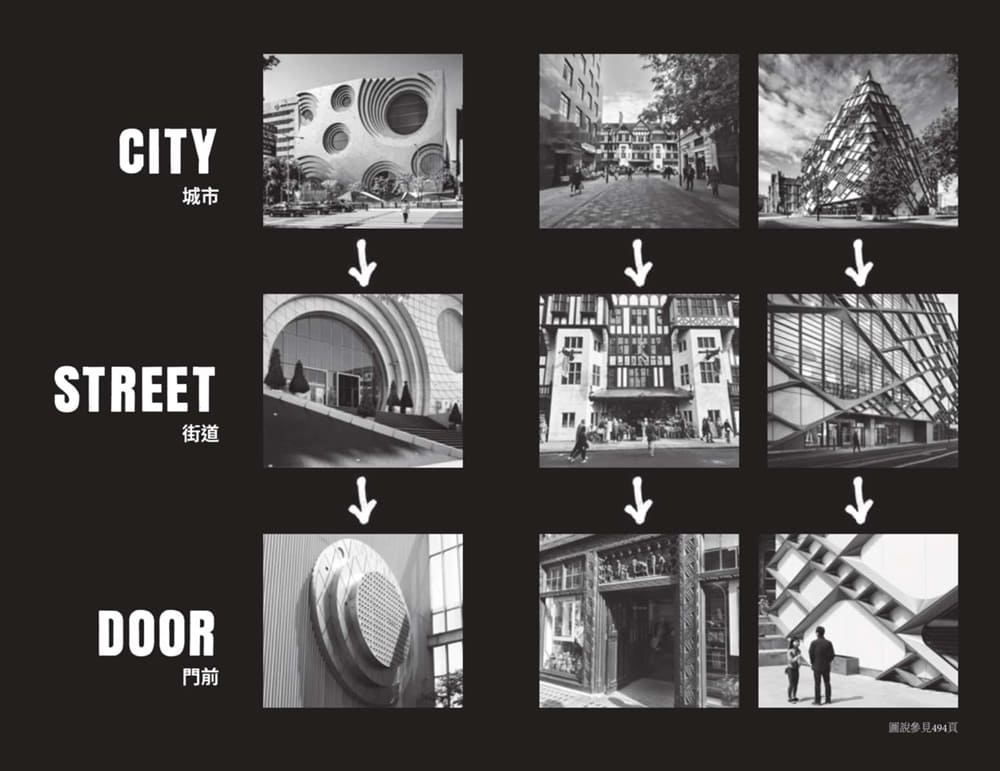

為了通過這條規則,一棟建築必須在這三種距離上展現出趣味:

1.城市視距 超過40公尺以上

2.街道視距 約莫20公尺

3.門前視距 大約2公尺

這條規則聽起來很卑微,但今日在世界各地的建築設計師都無法做到。

想要扭轉這場全球性的無趣疫情,必須徹底改變思維方式。

我無意告訴人們,建築應該長成什麼具體模樣,就算我說了,也沒人會聽。

我只想主張,建築物應該有足夠的趣味性吸引路人短暫體驗一下。我無意用某種美學崇拜取代另一種。

我們需要的不是更加一致,而是更有創意。

如果你能仔細觀察,你會留意到,這條規則並未規定人們以何種方式路過建築物。可能是步行經過,在這種情況下,路人特別容易受到外部細節的影響。但也可能是騎腳踏車、開車或搭公車經過。對這些人而言,建築就必須在他們呼嘯而過來不及留意細節的情況下,也能吸引目光。

當我說「路過」時,我指的是整體經驗。無論我們以何種方式經過,對一棟建築物的體驗絕不會只有一種。購物中心和公寓大樓不會突然出現,不會像幽靈列車上的鬼魂突然跳到我們面前。我們會先從遠處看到它們,然後會從對面或街邊看到它們,以另一種方式體驗。等我們靠近之後,會再以不同的方式又感受一次。

一棟建築物如果無法從上述三種距離引起興趣,那就表示有問題。

它應該像碎形一樣展開,隨著你的靠近逐漸展露更多內容。

城市

趣味性距離 40公尺

如果我們從40公尺外的地方觀看一棟建築,就算量體極為龐大,通常都能夠一目了然。我們不必上下左右地轉動腦袋觀看,捕捉建築的模樣。它會完整出現在我們的視野裡。我們會留意到它的整體形狀和顏色,以及它是否有立體感。當我們從這種距離體驗一棟建築時,有如在觀看一個完整的物件──一件雕塑或珠寶。而就跟一件雕塑或珠寶一樣,這種距離下的建築也有能力帶給我們某種感受。

街道

趣味性距離 20公尺

當你從對街觀察一棟建築物,你大概會發現,如果不移動頭部很難看出它的全貌。如果不抬頭,可能看不見屋頂。不過在這個距離,建築物會開始展現出更多細節。如果那是一棟符合人本化的建築,表面可能會有一定的複雜性和有趣的圖案。你會開始留意它的立體感、紋理和個性。它也可能會全心全意、歡欣鼓舞地宣告它的用途,而不只是在窗戶上方貼個標誌,或是在大門旁邊立個牌子。它應該要有足夠的視覺趣味引發你的好奇心,讓你想要再多看一眼。

門前

趣味性距離2公尺

大門前距離是建築材料、細節和工藝真正能衝擊你的位置,你會因它們的存在而欣喜,或因它們的缺席而失望。當我近距觀察建築物,有時會想起學生時代在大英博物館素描文物的日子。我會先確認該件文物有足夠的複雜性值得花時間素描,比如一張古埃及時期的椅子,接著才會拿起鉛筆和素描本在它前方坐下。一件文物擁有適當的複雜性,會讓你的觀察得到回報。你看得越仔細,它就會在一層又一層的圖案中更加展露自己,還會傳遞出一些小故事,讓你開始尋思文物的製造者、使用者以及它所屬的時代和文化。建築物也是如此。偉大的建築值得近距離的素描和體驗。無趣的建築則否。

新加坡皮克林街(Pickering Street)上的賓樂雅飯店(Parkroyal Collection hotel)是由WOHA建築事務所設計,是一個適合以上述三種距離觀察的好範例。當你從街角和高架橋瞥到這棟建築時,會看到它的整體模樣:一組深色玻璃大樓架高在纖細的柯比意式的柱子上,大樓之間懸掛著一系列巨大的熱帶空中花園,替原本無趣的大樓增添了趣味。大樓之間的深平台上,種了高大的樹木和一排排植物,蔓生的嫩枝垂掛空中。這些獨特的懸垂式攀緣植物,似乎為重複性的結構添加了恰到好處的視覺複雜性,有助於創造出強有力的場所感。

時間拉回1960年代,新加坡總理李光耀宣稱,他打算用綠化來平衡新加坡的都會環境,將新加坡改造成「一座花園中的城市」。今日,在新加坡的現代高樓上,經常可以在大樓屋頂或高樓層裁切出來的區域看到花園。不過,像賓樂雅飯店這般充滿戲劇感或如此成功的案例,還是少數。

當距離拉到街道的層級,你會意識到,大部分建築的趣味之處多半集中在低樓層。站在人行道對面,你的目光會先往上,然後沿著街道延伸。目光會追著一排排宛如士兵的柱子,它們為豐富而繁茂的綠意提供了節奏和韻律。你也會留意到,在架高的飯店客房樓群下方的那塊區域並非由筆直線條構成,而是由不同色調的緞帶沿著無法預測的曲線曲折蜿蜒,與光影一同嬉戲,讓人以為自己正在凝視一道千百年來不斷遭海潮侵蝕的古老懸崖。

就跟碎形一樣,你靠飯店越近,它所展露的有趣細節就越多。一道水景設施以兩個不同高度縱貫整個建築,水面下方是一層深色、扁平的鵝卵石,給人一種宛如日式庭園的寧靜冥想之感。樹木以重複規律沿著河流般的水景結構排列,一條獨特的人行道由不同色彩的廉價鋪面組合而成,鋪面的邊緣無規律地進退起伏。此外,還有一道玻璃屋頂保護你免於日曬雨淋,透過玻璃屋頂可清楚看到上方樓層的底部,然後你突然意識到,那條波浪起伏的緞帶有著出乎意外的深脊線,為光影提供另一處嬉戲之所,又增添了更多樂趣。

造訪過後我得知,是因為新加坡規劃師與飯店建築師緊密合作,才讓這棟建築如此特別。這家飯店非常慷慨,願意將它的豪華設施分享給路人,而不只限於飯店客人;也十分在意它在這座城市占據的空間,熱切想將它的奇景分享給所有相遇之人,不分遠近,也無論走路或搭車。它跟我前面提到在溫哥華路過的頂峰港濱飯店有著天壤之別,那家飯店沒提供任何東西。

不過,你無須花費數千萬美元,也不必有一位豪華飯店的客戶,就能設計一座從三個距離看起來都有趣的建築。在倫敦郊區繁忙的北圓環路(North Circular Road)上,一件已經完工的社會住宅案,就跟新加坡的賓樂雅飯店一樣成功。

愛奇伍德馬廄屋(Edgewood Mews)這個案子由彼得.巴柏建築事務所(PeterBarberArchitects)設計,大倫敦政府 (Greater London Authority)委託,97戶住宅組成一個密集的建築群,遠看很像一堵中世紀城牆。這種城牆感很適合它的所在地。彷彿它正在頑強捍衛城裡居民,不受旁邊不懷好意的嘈雜馬路影響。

不過,它沒蓋成最基本的方盒子狀,而是以戲劇化的有趣方式上下起伏,即便從老遠之外,也能聽到它在告訴你,這個開發案提供給世界的,可不是只滿足最低標準的房子。

當你逐漸走近,進入街道的視距,愛奇伍德馬廄屋會變得更加有趣。你發現,居民就住在這些城垛裡。城牆兩端並非簡單的塊體,而是圓形塔樓搭配獨特的屋頂線條。超大陽臺像吊橋一樣從住宅向外突出。這個住宅群其實是由連棟房子組成兩道「城牆」,中間有一條小路蜿蜒而過。小路的寬度十分完美。既不會窄到陰森可怕,也不會寬到空洞疏離。它的彎曲弧度會激發出人的好奇心,吸引你走進,邀請你探險,路面採用深色石塊取代柏油瀝青,表明這是供人步行而非行駛汽車之地。你可以看到,這條小路成功發揮了社交空間的角色,在我造訪那時,有部分地方還在施工,即便如此,孩子們已經開開心心在路上玩耍了。

在門前視距,愛奇伍德馬廄屋持續提供新發現。地面層是一系列高聳驚人、幾乎帶有高第風格的拱門,創造出驚喜與韻律感。外牆表面使用的磚塊看起來很古老,像是回收物,雖然可能只是仿舊。窗戶的設計呈現出有趣的多樣性。有些從牆面跳出,有些是狹縫,就像中世紀弓箭手會射出箭矢的那種城堡小窗。門窗並未相互對齊,而是形成活潑的圖案,宛如不停跳動的樂譜。通往每戶人家的階梯纏繞而上,雖然只是走上自家前門,但感覺正在進行一場迷你冒險。愛奇伍德馬廄屋肯定有面對節省經費的巨大壓力,但它還是成功地展現出深刻的人本化。

(以上摘自《人本建築:一位匠造者的世界建設指南》,原點出版)

▋《人本建築:一位匠造者的世界建設指南》

作者:托馬斯.海澤維克 Thomas Heatherwick

譯者:托馬斯.海澤維克工作室

出版社:原點

Editor/小島與松

Photo/原點出版

延伸閱讀: