Foreword

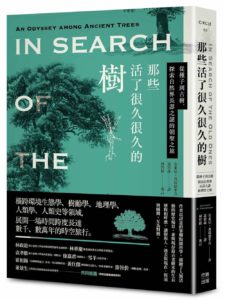

一棵位於加州、外形低矮平凡的爾默橡樹,樹齡超過1萬3千年,其長壽的關鍵是克隆;猶他州有一座面積約莫60座足球場大小的顫楊森林,深入研究後才發現,這座森林其實是一棵樹……為了探究長壽樹種的生命方程式,美國知名科普作家安東尼.弗瑞德里克展開一場尋訪古樹的「奧德賽」,間心地走訪美國各地,並寫成《那些活了很久很久的樹》一書,為讀者活靈活現呈現這些一流生存高手與其生存環境。

樹木就像是歲月長河中堅定果敢的哨兵。人們對樹木向來懷抱著景仰與喜愛之情。在地球上,樹木的數量約達3兆棵之多(樹與人的比例約為422:1),物種數量也達6萬種以上。世世代代的植物學家──無論專業或業餘──都將樹木視為智慧的泉源、神聖的存在,認為它們是青春與老年的象徵,並讚頌其強壯、睿智、源遠流長,以及在演化過程中表現出的韌性。無論聖人、帝王或暴君都曾向樹木請教,尋求引導。樹木廣受百姓與詩人的稱頌,以及全球各地人士的景仰。世界各地的神廟除了供奉它們的神祇之外,也多將樹精、樹靈和森林之神視為神明。

樹木不僅優美、健壯,往往也十分莊嚴高貴。人類不僅在樹洞內遮風避雨、用樹木建造房屋,也會居住在樹林中。在非洲,猴麵包樹被用來當成牢房或教室。在愛爾蘭,樹洞成為中世紀僧侶隱居苦修的庵室。在印度,無花果樹被視為人類心靈的化身及眾神的居所。全球各地的人們都很重視樹木,因為樹木不僅具有商業價值,能夠美化環境,看起來也很雄偉壯觀。

但最讓我們注目與好奇的,還是它們的壽命。這也引發了許許多多的疑問,而且這些問題往往都沒有得到解答,比方說:是哪些環境因素使得它們如此長壽?它們如何能夠撐過世世代代來自環境的威脅與人類的干預?為何有些種類可以活得很久,有些則風輕輕一吹就倒了?

2016年,作家暨業餘的博物學家費歐娜.斯塔福(Fiona Stafford)出版一本備受好評的書《樹的漫長一生》(The Long, Long Life of Trees)。她在書中表示,有史以來,樹木一直以無數種方式服務人類,我們和樹木的關係除了實際的應用之外,還有其他許多面向。她指出,樹木與人類的生活密不可分,是我們忠誠的夥伴,也對我們有所啟發。然而,我們對它們的了解往往卻是如此的少。

◆

本書的目的是在探討並了解有關樹木的種種,以及它們之所以長壽的原因。寫書的構想萌生於1950年代中期洛杉磯西部,一座位於牧場住宅後院、高大廣闊的雜樹林中。那裡長著許多樟樹、藍膠尤加利和加州梧桐。對於一般人而言,這些樹木平平無奇,但對於一個酷愛閱讀、想像力豐富的少年而言,它們就像是一座宏偉的亞瑟王城堡、一座迤邐於奧勒岡小徑(Oregon Trail)旁的邊城要塞、一艘衝向即將爆炸的遙遠世界的宇宙飛船,或一艘可怕的海盜船。

在那座樹林中,我用舊木頭、廢棄木材以及附近一個建築工地的廢木料建造了一棟兩層樓的樹屋。裡面有幾個房間,外面有一個露臺,而且瀰漫著一種只有少年人能夠享受的氛圍。在那裡,我得以遠離外在的世界,獲得某種慰藉。在跟班──我家愛犬瓦利──的陪伴下,我盡情地探索、冒險,假裝自己是劍客或船長。對我而言,那座樹林中充滿了無盡的可能,也讓我有了許多新的發現。

成長期間,我住在南加州嘈雜的城市裡。父親和我會不時前往北邊位於加州東部的馬麥斯湖區(Mammoth Lakes),然後騎馬進入約翰.繆爾荒野保護(John Muir Wilderness),在那裡釣金鱒,在長長的步道上健行,與綠意盎然、充滿生命力的大自然交流。此外,我們也會漫步在長著細長針葉的松樹林間,或在靜謐祥和的白冷杉樹林間閒逛。

等到我13歲時,父母親認為我的成績不夠理想,便送我去奧瑪中學(Orme School)念書。那是一所很有名的預科學校,位於亞利桑納州中部高地沙漠一座占地4萬英畝的養牛場上。那裡乾燥的灰溪(Ash Creek)流域和牧場中央的穀場四周都長滿了高大的棉白楊,每年秋天,葉子總會變成金黃色。一陣微風吹來,樹葉便閃閃發光、沙沙作響。春天時,棉白楊特有的棉絮狀胞果就會滿天飛揚,把種子散播到遠方,有的會黏在衣服上,有的會一簇簇沾附在紗門上,有的則會隱身在我們教室的幾個角落裡。那一球球棉絮會不斷掠過校園往上飛,飛到周邊的臺地,完成大自然的更新與重生。

有一棵棉白楊就長在學校的食堂外面。學生們每一天在前往用餐或參加社團集會的路上都會經過它,風吹過枝枒時會窸窣作響,傳到食堂裡。那是一種古老的旋律。

多年後,我才了解接觸大自然具有多麼強大的力量,能夠改造並淨化人心。在就讀於亞利桑納大學時,我在歷史課的課堂上,在科羅納多國家森林(Coronado National Forest)裡,領教了原住民的智慧,也透過心智、身體、情緒、靈魂等四個面向吸收有關樹木的知識。在群山的懷抱中,在廣袤的沙漠裡,我體驗到了這些高貴樹木的力量,使我得以有所學習與成長。

畢業後,我加入了美國海岸防衛隊,有4年的時間一直駐紮於舊金山海灣附近的政府島(Government Island)。退伍後,我和妻子以及兩個孩子搬到了賓夕法尼亞州。該州名為Pennsylvania,意思就是「賓的林地」,是美國唯一以樹木命名的州。我們住在鄉下,房子的四周都是樹林,讓當時身負教學重任又同時攻讀博士課程並且努力寫作的我,能在繁忙的工作之餘能獲得一些安詳與寧靜。

進入學術界後,我和太太發現賓州有各式各樣生態豐富的國家公園。於是,我們便經常開車載著一些不容易壞掉的食品雜貨、一頂防水帳篷以及其他必要的露營工具,找一個地形崎嶇、偏遠僻靜的地點露營。我們經常把帳篷搭在北美喬松、加拿大鐵杉或歐洲雲杉的樹林中。白天,我們會沿著山徑步行,或是拿著一本厚厚的書,坐在露營椅上閱讀。夜晚,我們會在芳香的松樹底下升起營火。直到現在,我們仍然經常這麼做。

◆

2012年,自行車比賽冠軍兼勵志演說家丹.布特納(Dan Buettner)出版了一本有關人類壽命的書,書名叫《藍色寶地:解開長壽真相,延續美好人生》(Lessons for Living Longer from the People who’ve Lived the Longest)。他和同事發現,世界上有好幾個地區的居民,壽命都超出一般的期望值,有很多人活到80、90,乃至100歲。後來,他們整理出了這些人之所以能夠活得豐盛而長壽的根本原因,其中包括經常參加各式活動、限制熱量的攝取、生活有目標、能夠設法減輕自身的壓力、重視家庭生活以及具有社群意識。此外,他們也建議人們可以每天喝杯小酒。

布特納的書最讓我印象深刻的一點是:人類之所以長壽,有很大一部分不是遺傳決定的,而是取決於我們在日常生活中所做的選擇。也就是說,如果我們決定不要抽菸、限制紅肉的攝取量、持續從事體力活動並參與社群,就可以很大程度地決定我們會活多久。科學研究已經證明,人類的壽命至少有一部分是操之於我們的選擇,而不一定是由祖先遺傳給我們的基因所決定。

然而,對於這世上的6萬零65種樹木來說,根本無從選擇。它們的演化與壽命往往取決於環境因素,包括氣候的變化、昆蟲、基因、火災、地理位置、地質情況、夏季的暴風雨等等,當然還有時間的因素。我想進一步了解這些因素,不過不是為了得到最終的答案,而是要進行心智、靈魂與身體方面的探險。除此之外,我也想探討一個或許很難回答,但卻令人好奇的問題:「自然界的生物最長能活多久?」藉以彰顯大自然保存並延長各種生物壽命的智慧。在探索的過程中,我屢屢想起天主教熙篤會創辦人聖伯爾納鐸(Saint Bernard of Clairvaux,1090至1153年)的告誡:「我們從樹林中所學到的事物比從書上學的更多。動物、樹木和岩石能夠教導你在其他地方所學不到的知識。」事實上,我的目標是強化自己和大自然之間的連結與交流。正如同我後來所發現的,有些特殊的植物無論遇到什麼情況都能逆來順受,歷經千百年的時光仍然活得很好,但這只是它們故事當中的一部分。

此刻,你手裡拿的這本書可以說是另一本《奧德賽》。首先,它記錄了一場漫長而曲折的旅程,其中包括我實地走訪北美洲大陸幾個偏遠神祕的角落,以探訪當地著名森林或奇特樹木的經過。其次,它也描述了我為了滿足求知欲和追尋答案所做的一場心智上的探險。我想藉由這樣的考察獲得一些洞見,提出一些深刻的問題,並思考使樹木得以長壽的種種可能的原因。因此,我踏上了一趟又一趟的旅程,渴望蒐集那些長壽樹種(它們在演化方面的智慧遠勝過我)的第一手資訊,觸摸它們的枝幹,造訪它們的棲地,與它們那繁茂的枝葉交流,並在它們的樹蔭底下流連。在這個過程中,我也研讀了各種科學文獻,進行了多場令我大開眼界的訪談,拜讀了大量與樹木有關的著作並與它們的作者連絡。

在這個過程中,我很早便決定將這本書命名為In Search of the Old Ones,因為書中所描述的固然是我個人為了追尋答案所做的種種努力,但也包括那些已經「掌握」了大自然若干祕密並用來促進自身演化的樹木。本書的目的並不在於發現絕對的真理(這要留待哲學家來做),而是要尋求某種形式的啟迪,並提出更強而有力的問題。博物學家兼作家貝瑞.洛佩茲(Barry Lopez)在他的散文〈鳥兒的智慧〉(The Passing Wisdom of Birds)中,敦促我們要「培養內心的一種神祕感,知道生命在任何一個環境中萌發的可能性……都大於我們所能預期或了解的。即便我們不懂,也無妨。」

正如我後來所發現的:樹木的演化與壽命,除了取決於生長的環境外,也取決於氣候、天敵、遺傳、地形與時間。身為一個科學類書籍的寫作者,我感興趣的不僅是那些置身荒蕪之地、樹幹粗糙扭曲、飽受風吹之苦的樹木如何能夠保持其青春活力,或一株長在南加州山邊矮樹叢裡,不起眼的植物如何能夠在那樣的環境中存活1萬3千年,我還想了解這些現象背後的原因。大自然蘊含了種種奧祕,我決心透過親自訪視、與人討論以及廣泛閱讀等方式加以檢視。我心想,或許自己可以在這趟旅程中發現迄今不為人知的事實。

(以上摘自《那些活了很久很久的樹:從種子到古樹,探索自然界長壽之謎的朝聖之旅》,行路出版)

▋《那些活了很久很久的樹:從種子到古樹,探索自然界長壽之謎的朝聖之旅》

作者:安東尼.弗瑞德里克 Anthony D. Fredericks

出版社:行路

Editor/小島與松

Photo/行路出版、達志影像/shutterstock

延伸閱讀: