Foreword

作家龍應台,2017年為照顧母親移居台灣屏東潮州鎮,開始鄉居; 2021年移居台東,開啟她在都蘭山中、太平洋畔的生活。繼《大武山下》後,龍應台再度提筆,以女性的敏銳直覺和身體感受,深入都蘭山林間,重新審視人與自然的共處關係。她穿插環境與社會觀察,批判人類中心主義造成的隔閡與誤解,倡議以「鄰人」的視角凝視生態與生物,嘗試理解彼此依存的共生意義,探索一種全新的觀看與共存方式。

兩隻狗本來是趴著熟睡的姿勢。達爾文一身短黃毛,一條一條黑紋交錯,頭又小,看起來很像那種專吃動物屍體、外表猥瑣陰險的土狼。可是千萬不能以貌取狗,達爾文可愛隨和而且聰慧過人──在廚房門上加了一個門扣以防止她進入偷吃貓食,她就在10分鐘內研究清楚如何用鼻子精準撬開門扣,堂堂入室,把貓碗一掃而空。

鴻堡一身光亮的黑毛,在關鍵處,譬如從下巴一條直線貫穿下腹到尾巴,卻是一道帥氣的雪白。全身黑,顯目的鼻尖和高聳的尾尖,綴上一點白,就是一隻玉樹臨風的類邊疆牧羊犬。他不知怎麼長了一對情深如海的雙瞳,深深凝視我的時候,那眼神總讓我想起電影《色戒》裡深情憂鬱的梁朝偉。

他們能聽見人類聽不見的聲音,看得見人類看不見的動靜。從看似睡著了的姿勢到一躍而起、子彈一樣飛射出去,是一個閃電的速度。

兩隻狗已經衝到了老遠的大鐵門,我才聽見,是的,有車子來到門口。

車子停在鐵門外,穿著白衣長裙的鄰居下車,手裡拎著一袋酪梨。隔著鐵門,我一手接過來酪梨,一手遞過去一個肥大的南瓜。

在這偏鄉,家家有庭院泥土,泥土上種著瓜果,季節到了,就會互傳訊息:

「香蕉太多了,求求你幫我吃?」

「今年絲瓜吃不完,都要變絲瓜絡了。送你幾個。」

如果兩狗突然暴衝,衝向鐵門,而摩托車聲漸遠,這代表,馬上會有簡訊進來:「兒子早上到海裡抓了龍蝦,掛兩隻在你的欒樹上。」

疫情3年,鄉下人以物易物。

*

在這天涯海角,「距離」這件事,有了新的定義。都市裡,有大樓社區卻沒有街坊鄰居。一棟大樓裡幾十戶、上百戶人家,共用水電管線、垃圾處理、公共庭園、游泳池健身房、停車設施等等,是一個實體距離緊密的社區,但是如何保護自己的隱私、如何維護獨自的空間,如何不被打擾窺視,也就是說如何與他人拉開距離,變成重要的生活規則。

人都是刺蝟;渴望依偎的同時需要一箭之距。

在偏僻荒野中生活,人跟人的距離衡量方法變了。叫做「鄰居」的,是那住在10公里開外的。

「英國人今天做了酸種麵包,我去買了兩個,現在送一個過去給你好嗎?」

15分鐘之後,他出現在你家門口,手裡拿著麵包。

叫做「近鄰」的,是那距離你5公里左右的。

「下鍋了嗎?那麼我現在上車。」

跳進車,邊行駛邊聽歌,第三首歌尚未開始,你已經到了他家門口。

3公里左右的,叫做「緊鄰」。約好你要去,他開始手沖咖啡,抵達他家時,一屋子咖啡香。

當我介紹這人是「我隔壁的」,她家距離我家大概1公里。接到電話說,「姑娘在嗎? 來喝酒。」只有1公里,我就會選擇電動機車,把一瓶高粱酒塞進紙袋,掛在車身鉤子上,趁著風、趁著月色,聽著一路的蛙鳴就到了她家。這個「隔壁」的愛喝高粱。

回程時,她把一包自家種的杭菊塞進我的機車口袋,說,「這麼黑騎車,不怕鬼?」

我跨上車:「有馬拉道,怎麼會有鬼?」

*

我們交換蔬果食物,也交換種子和樹苗。五里外的近鄰載來12株自己培育的木瓜幼苗,讓我種在書房前。寫作時,常常抬頭,天天盼望,看木瓜樹從膝蓋的高度抽長到屋頂,開出白瓣黃心的花朵,幻化為果實,就在你眼前一天一天肥大起來。

獲得木瓜樹,以庭園裡的狐尾椰子幼苗回贈。3個月後,近鄰興奮回報:「狐尾椰子成功了!」

必須出國時,3里外的緊鄰來幫忙餵貓餵狗。需要有人在家中陪伴年邁的母親兩三個小時,緊鄰就自己帶著飯盒來坐鎮。

當地震把家中所有的酒瓶杯盤震碎在地,一室狼藉,是1里外的「隔壁」帶著掃把趕來跟我一起清理那滿地玻璃。

最特別的「隔壁」,是小村醫生。

他的診所在大街上,租來的空間,非常狹小,一個人站在櫃檯前取藥,另一個人就必須側身而過。早上,候診的人很多,大多是部落的長輩,帶著職業塑成的農人外貌:皮膚黝黑,因為長年在熾熱的太陽下曝曬;滿臉深刻的皺紋,因為生活從來不曾容易過;不論是男人或女人,都很沉默,帶著疲累而安分的眼神,坐在長凳上,花白的頭靠著後面的牆。

牽掛的下一代,在遠方都市角落裡打拼生活;孤獨的老一代,在家鄉幽暗的舊屋裡默默老去。

照顧他們的,是小村醫生。他身體力行「在宅醫療」照顧,帶著護理師,奔走於途,進入深山部落,一家一家探視。於是我這個在山林間陪伴母親走她最後一里路的村民,就在21世紀體驗了人類社會最古老的一幕:斯文的、醫學院畢業的「白面郎中」提著醫療箱,踏入家門,從箱子裡拿出各種器具,問病況、聽心跳、看喉嚨、量血壓、測血氧、換藥、打針、開處方,甚至打抗生素……

斯文「郎中」離去時,被照顧者的家屬,我,從廚房拿來兩盒雞蛋,他和護理師一人一盒,「今天早上才下的蛋。」

他接過雞蛋,問,「昨天晚上有聽見狗叫嗎?」

「有,」我說,「達爾文和鴻堡也一直叫。我起床特別去看,什麼也沒看到。」

他沒說什麼,上了車,匆匆趕往下一家,去看一位長年糖尿病的獨居老人。

*

在後來一個周末的晚上,一起吃飯聊天,才知道,他為什麼問起深夜犬吠。

深夜,如果一隻狗開始悲泣,夜空裡飄來嗚咽斷續,他聽得出悲泣來自部落哪一個方位,也就知道,應該是部落裡哪一個長輩,在這個時刻,走了。

一隻狗開始在夜裡嗚咽的時候,村子裡一隻一隻的狗,也會開始悲泣。悲泣之音從一家傳到另一家,然後整個村子的狗,都在哭,此起彼落,綿密傳遞。

他相信,是靈魂在默默告別……

第二天一早,不必等人通知,小村醫師就去那家探視,遠遠從門口就看見親人在拭淚。那家人的狗,默默地趴在門口一株龍眼樹下。

在山的國度,萬籟俱寂的時候,貓頭鷹的幽幽呼聲、猴子的咳咳傳訊、野豬踩過枯葉的腳步,都是叢林的原始聲音,疏冷孤寒,只有那深巷犬吠,是人間煙火,有情歲月。

*

鄰里餐敘,約的時間很早,通常是傍晚5點半或6點天色還未黑的時候,因為,每個人都住在荒山僻地,往往是導航找不到的地方,天色一暗,容易迷路。尤其因為荒野中,季節特別鮮明。冬季,樹葉稀疏,樹林裡露出來的一角屋簷或是一個灌溉水池,都是認路的地標。沒想到夏天一來,濃密的樹葉整個改變了林相,以為是地標的東西,全部被蔥蘢草木給遮住了。冬天裡還算寬敞的山路,現在雜草蓋掉了一半路面,似乎無路。有一次,找一個人家,跟著導航走,被帶到一個高地,沒有路了,只好下車探勘。一下車,才發現,車子的半個前輪已經懸空在一個峭壁邊緣。

早開始就可以早結束。晚上8點,城市裡正要開始酒酣耳熱的時候,山中歡聚卻已經可以興盡席散。耳邊仍繚繞著酒香笑語,行駛在黑漆漆的山路上回家,聽見的是草叢裡的蟲聲唧唧。緩緩行,因為你不想輾過剛好過路的青蛙或是正在找東西吃的被丟棄的貓咪。更何況,沒有路燈的山路,你也不想開到溝渠裡去。

*

山居,門外沒有車輪聲,窗外沒有人語聲,遠處沒有救護車的警笛,近處沒有遊行示威的喇叭聲。夜晚,萬物寂然,黑夜是一種溫柔的氣息,悄悄瀰漫,覆蓋了、撫慰了躁動的靈魂。人的肉體鬆弛,心靈釋放,這時,每一根汗毛、每一個脈搏,都在傳達一個訊息給身體:跟著地球的轉動,跟著節氣的韻律,跟著月光的移動和潮汐的起伏,靜下來,靜下來吧。

總在應對外在世界的心漸漸沉靜,總是繃緊的神經漸漸放鬆,一種沉澱到內在深處的寧靜,在只有蟲鳴的夜晚,讓身體開始認識了「慵懶」的意義,覺得,這,應該已經凌晨2點了吧?睡吧,去睡吧。

看看錶,發覺,只是晚上9點。城市裡,酒杯還沒放下,續攤還沒開始。

這個滲透到身體裡面的循環節奏,在次晨微曦中第一道曙光射出時,就告知身體:曉已破,草尖上露水初溶,起來,起來,起來慶祝這新鮮的時刻。

*

山中居讓我前所未有地體認到,是的,我是動物。

以前以為古時所謂「日出而作,日入而息」,是文化,文化用道德來說服人要勤奮工作。現在我明白,不是的。

我是動物,是晝行動物。在大自然中與其他動物──獼猴、松鼠、斑鳩、石虎、黑熊、水鹿,同節奏、同覺知。月光引著他們也引著我的身體入眠,晨曦喚醒他們也喚醒我的身體勞作,只是身為人類我的感官能力比很多其他動物來得弱,不能跟鳥一樣辨別星座而行走千里,也無能跟鯨魚一樣用聲音去萬里尋伴,但是我的身體和他們的身體一樣會呼應太陽的光、月亮的影、潮汐的起落、季節的迴旋。

原來,我的身體和森林裡的野生動物一樣,跟著陽光和月光走。

晚上9點,鄰居、近鄰、緊鄰、隔壁、吠鹿、南蛇、蝸牛、蛇鵰,我,都靜了。

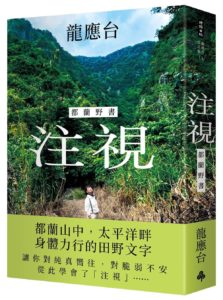

(以上摘自《注視──都蘭野書》,時報出版)

▋《注視──都蘭野書》

作者:龍應台

出版社:時報出版

Editor/小島與松

Photo/時報出版、達志影像/shutterstock

延伸閱讀: