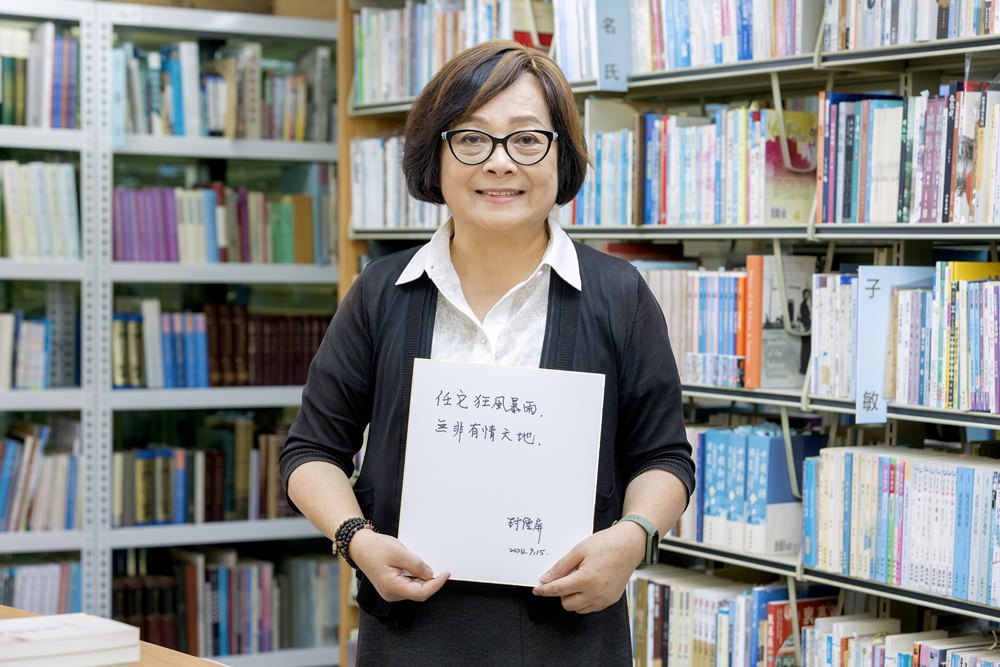

1983年創刊的《文訊》雜誌社資料中心書架上,記錄著40年來台灣文學的風景,曾讓不少作家說出「除了我家,這裡收藏最完整」的這座寶山背後,是一位被讚頌為「文壇俠女」的靈魂投入──《文訊》雜誌社社長封德屏。她在面臨雜誌停刊危機的轉折點,以一己之力承擔重責,堅持出版不輟,致力於保存珍貴的文學記憶,更讓《文訊》成為文學連結的核心。

閱讀是一生的喜好

閱讀於封德屏,是一生的喜好。從小學時期,受姊姊之託將租書店的小說偷偷藏在蓬裙裡帶回開始,到少年對文學世界初次嚮往的啟蒙,文學早早在她心中播下種子。回憶起那本影響她至深的書,是少年時讀到的長篇小說馮馮的《微曦》四部曲,前言字字激起閱讀熱情,「12歲以前至少讀了兩到三遍」。

直到今天,封德屏依舊每天閱讀──王鼎鈞的《古文觀止》、梁實秋的散文,以及白先勇的《臺北人》和齊邦媛的《巨流河》等。她說這些作品如同指路明燈,連結文化、哲學與時代,再將思維、情感轉化為自己的閱讀體悟。閱讀,不僅是生活的習慣,更是終身的志業,這樣的結合,她視為莫大幸福。

其實,封德屏年輕時也寫過小說《美麗的負荷》,但她坦然說自己更願把平台留給其他作家,讓更多人在台上發光,喜歡看到青年作家一動筆就是一篇佳作,比自己寫出好文章更加開心,「我的角色是平台,讓不同世代在這裡展現才華」。

文壇俠女的不惑守望

創刊以來,《文訊》向來以專題企劃見長。封德屏表示,每期雜誌的主題都是提早半年策劃,因為她希望年輕讀者能透過專題了解被遺忘的作家、被忽略的作品,這些專題從文學到宗教、音樂到美術跨領域對話;也著重聚焦不同世代,像是「穿越時光見到你」這樣的專題構思,請來22位新世代作家,用小說、散文、詩的創作形式回望36位台灣早期前輩作家,讓「文學不是一脈單調,而是一片互文交錯的森林」。

封德屏以俠義精神守護台灣文學史,讓許多文壇前輩作家的作品與生命得以延續──集合80歲以上作家的照片與作品,在國家圖書館打造「永恆瞬間」展覽,更定期舉辦「重陽文壇旅行」,讓高齡作家有機會相聚、書聲朗讀,上百位文友從南到北共襄盛舉,每一位都不被時代遺忘。曾有作家家屬因為搬家遺失作品,深感愧疚致謝求借復印,讓後輩與家人見識到父親的創作價值;也有出席文學展的老作家家屬,因封德屏的邀約而重返光榮時刻,長者哭著說,「你讓他的作品被記住」。

文學何以在數位時代閃耀

問及為何在數位媒介與娛樂選項爆炸下,文學仍不可或缺,封德屏答道:「更需要文學」。她認為,在物質與娛樂快速滿足的時代,人們依然對精神層面有需求;文學提供的是心靈的映照與思辨的深度,讓人得以超越即時的快感,進入思考與想像的空間。

即使閱者減少,但封德屏從不悲觀。她看到世界各地開始重視經典書籍的典藏與二手書熱潮,這正是人們對精神品質的回歸與喚醒。在 AI 與科技快速推進的未來,文學更應提醒我們去問:我內心真正想要的是什麼?什麼能讓人類心靈安放?

若說人生是一場長途書寫,封德屏選擇以堅持取代奇蹟。每期雜誌的出版,每個專題的推動,每一次資料中心的擴建,都是多年努力的累積,而非一朝成就,即便面對經費、人力、空間多重壓力,她從未退卻,也因此讓《文訊》成為台灣文學最堅實的記憶與平台,讓作家與讀者在文字中相遇,堅信文學的價值會在時代裡持續閃耀。

▍封德屏推薦書單:

◎封德屏《文學.老屋.好料理》

◎封德屏《從文學走向世界:81位作家的青春之旅》

◎封德屏《台灣人文出版社30家》

◎封德屏《我們種字,你收書》:《文訊》編輯檯的故事2

◎封德屏《荊棘裡的亮光》

◎封德屏《30年後的世界》

◎王鼎鈞《古文觀止化讀》

◎梁實秋《雅舍小品》

◎蕭麗紅《千江有水千江月》

◎白先勇《臺北人》

◎白先勇《孽子》

◎白先勇《樹猶如此》

◎鹿橋《未央歌》

◎齊邦媛《巨流河》

▍《名人書房》封德屏:閱讀是喜好也是工作,是多麼幸福美好的事

▍《名人書房》社群

▸ YT

▸ FB

▸ IG

▸ Podcast

▍重溫《名人書房》

第一季

第二季

第三季

第四季

第五季

特別篇

第六季

Text/Y.S

Photo/冠德玉山教育基金會

延伸閱讀: