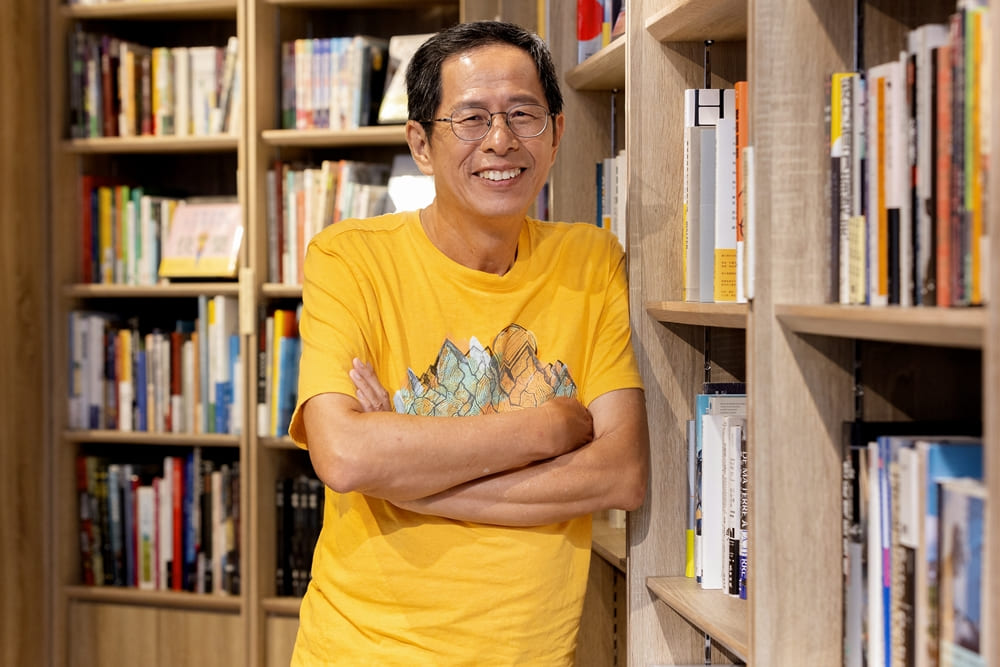

作家劉克襄,走過年少寫詩的叛逆青春,因賞鳥投身自然觀察,進而關注環境生態,走入報導文學的領域,創作題材豐富多元。從小站旅行、市場日常,到城市觀察與地理文史等,劉克襄在自然中書寫,也用雙腳閱讀台灣。

文青養成,從養鴿讀物到詩意青春

這一集的《名人書房》來到中台灣文化地標「中央書局」,對於劉克襄而言,這裡是意義非凡的場域,也是閱讀啟蒙的起點。他說:「我國小一年級、二年級就在這裡玩來玩去。那時爸爸來買東西、訂《讀者文摘》,我就跟著來,也因此接觸到很多書。」他回憶自己從國小一年級便常跟著父親造訪這座書局,樓梯間是他童年遊戲的場域,也是不經意與書結緣的起點。

父親任職於國小,愛讀雜誌,劉克襄也因此耳濡目染。他笑說,當年也曾為了橋牌、養鳥等興趣在書局裡翻書找資料,而這些興趣,後來竟意外地引領他踏上自然觀察與寫作的道路。「我養成文青的方式跟別人不一樣,我是從養蘭花、養鳥、打橋牌開始。」他幽默地說。

在台中一中求學時期,劉克襄開始接觸詩,原因卻來自對作文格式的反感:「作文最後總要寫莊敬自強、處變不驚,我就不想寫,但寫詩對我來說很自由,可以放很多奇怪的字、分行排列,一行行自己組合,太好玩了!」大學時期,他以華岡詩社詩人身份出版第一本詩集《下游》,展現出年少的清澈氣息。

從田野出發,走入報導文學與自然書寫

起點是詩,後來劉克襄逐漸將創作重心轉向自然觀察與報導文學,這樣的轉變,源於他從小對戶外的親近感。「我不是那種坐在房子裡讀文學、寫詩的人,我從小就是騎腳踏車到遠方釣魚、寫日記的人,這樣一路延續下來。」他自述,自己的創作根植於田野與生命經驗,喜歡用雙腳丈量土地,觀察日常,進行社會調查,這也奠定了他報導文學的筆法。

「我寫小說是為了要講某種社會情境,鳥只是我的主角。」劉克襄亦擅長以小說形式探討動物與人類社會的對照。他曾在海軍服役時目睹軍艦砲擊鳥島,成為投入賞鳥與環境關懷的轉捩點,1981年退伍隔天,他就加入了台中鳥會,開啟長年以鳥為志業的自然觀察。他寫信天翁,也寫落腳台灣、不再北返的風鳥,也曾因鯨魚擱淺的新聞創作小說,用牠們隱喻族群與土地的連結與歸屬。

終身與書為伍,閱讀與創作的無限循環

談起閱讀,劉克襄偏愛自然科學為主題的文學,舉例如《白鯨記》、《野性的呼喚》,以及螞蟻學者所著融合小說與科學的作品。他說:「自然寫作,我讀得比較深入,經典文學會讀,但不如自然類作品來得專注。」

劉克襄形容自己的寫作觀是「不斷劈腿論」:「寫完一本書後,就想追尋下一個創作對象,把熱情投注到全新領域。」然而,現在的他選擇把寫作步調放緩,不再追求頻繁出版,而是「一生只為一本書」的決心。他正構思一本個人的傳記體作品,期待成為總結自身生命與觀察歷程的代表作。

對劉克襄來說,閱讀與書寫從來不是靜態的事,而是與生活、記憶、自然環境交織的過程,是認識世界與自我最重要的方式。他形容:「我甲狀腺腫瘤開過刀,每天都要吃一粒白色的藥物,才能夠控制我的身體。閱讀,對我來講,就是每天要吃那顆的白色小藥丸,沒有的時候我就有氣無力。」在自然中觀察世界,在書頁裡延展思想,劉克襄的創作之路,既是行腳,也是閱讀,描繪出台灣的風土記憶,也映照一位作家對土地、家庭與自我認識的深層回望。

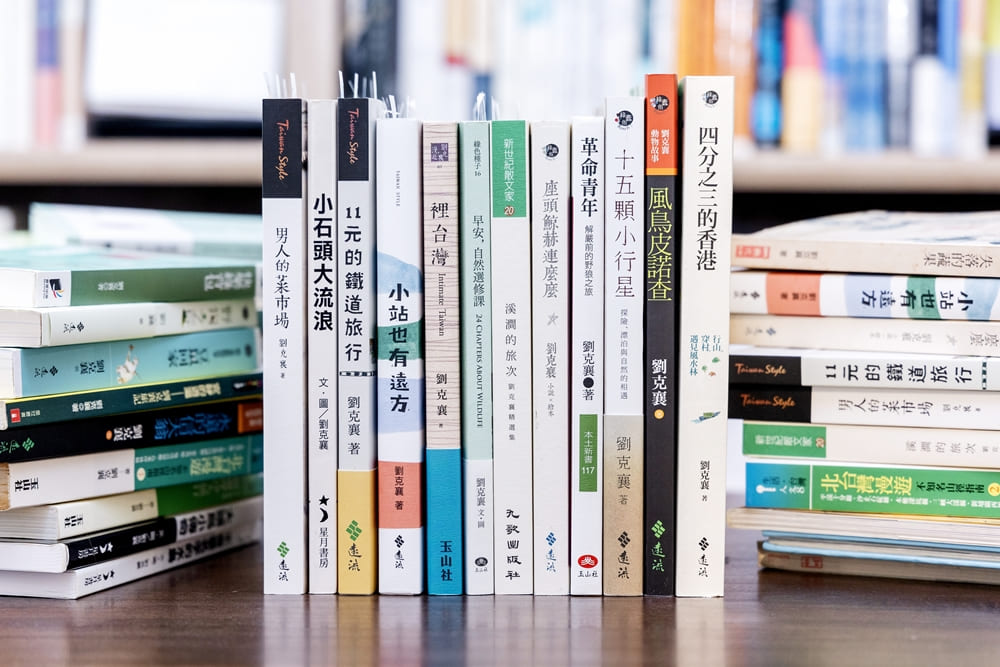

▍劉克襄推薦書單:

◎劉克襄《流火:鹿野忠雄的臺灣養成》

◎劉克襄《風鳥皮諾查》

◎劉克襄《小站也有遠方》

◎劉克襄《11元的鐵道旅行》

◎劉克襄《座頭鯨赫連麼麼》

◎劉克襄《男人的菜市場》

◎劉克襄《十五顆小行星:探險、漂泊與自然的相遇》

◎劉克襄《早安,自然選修課》

◎劉克襄《溪澗的旅次:劉克襄精選集》

◎劉克襄《四分之三的香港:行山.穿村.遇見風水林》

◎劉克襄《裡台灣》

◎劉克襄《革命青年:解嚴前的野狼之旅》

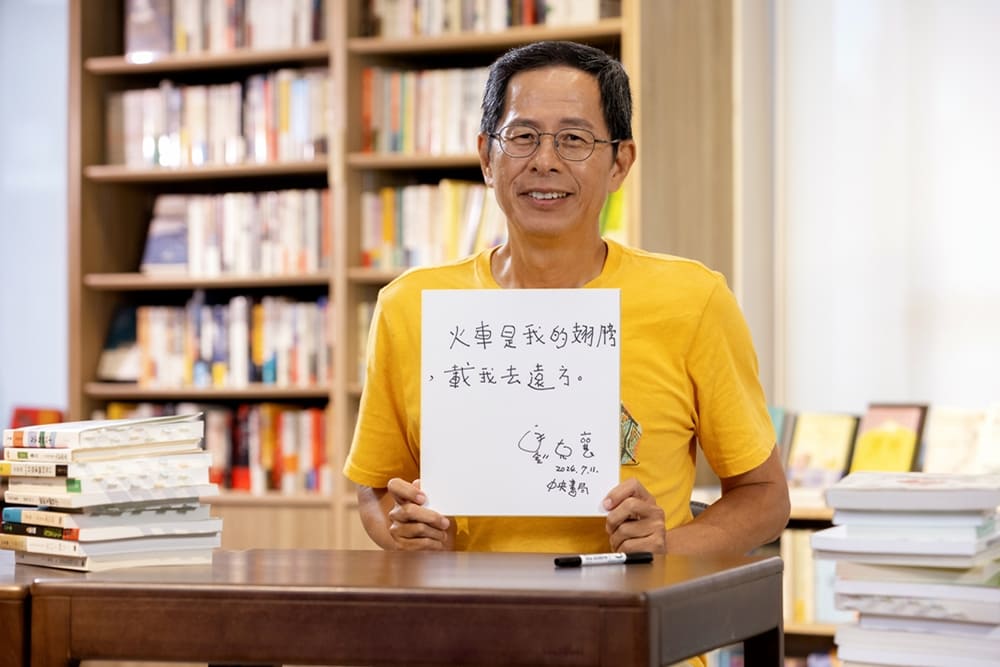

▍《名人書房》劉克襄:沒有閱讀就形同槁灰

▍《名人書房》節目資訊

5/2起 每周五 22 : 00《名人書房》YouTube、愛奇藝

5/2起 每周五 21 : 00人間衛視台(隔周一 03 : 00及13 : 00重播)

5/17起 每周六 19 : 00 華視教育台(隔周日19 : 00重播)

▍《名人書房》社群

▸ YT

▸ FB

▸ IG

▸ Podcast

Text/Y.S

Photo/冠德玉山教育基金會

延伸閱讀: