Foreword

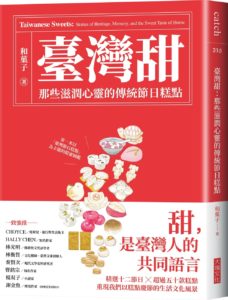

《臺灣甜》是一場從味蕾出發的文化旅程。以12節氣串起一年時光,書中收錄50餘種節慶點心──從乞龜、粽子到月餅與聖誕糕,每道甜點都藏著一段歲時風俗與人情記憶。作者和菓子以細膩筆觸書寫甜味的故事,搭配 rabbit44的溫潤插畫,讓香氣、色澤與歲月交織成一幅幅日常風景。這不只是一本關於甜點的書,更是一封寫給島嶼的情書,在每一口甜中,嘗見時間的溫柔與文化的回聲。

對臺灣人來說,重陽節延續了傳統秋祭的習俗,是一個祭拜祖先的重要節日,每一個族群因為背景的不同,選擇的重陽節供品當然也會大相徑庭。如同連橫在《臺灣通史》的記載:「九月初九日,謂之重陽,以麻粢祀祖。兒童放紙鳶,繫以風箏。自朔日起,人家多持齋,曰九皇齋。泉籍為尚。」這裡的「麻粢」是麻糬的舊時用法,「粢」字過去經常會與「餈」、「糍」通用,如同客家麻糬的「粢粑」,還有中國飯糰的「粢飯」。它原本的意思是將材料搗為泥狀再製成餅狀的成品,很接近現代麻糬的形式。

事實上,今日的重陽節麻糬祭拜,不太能夠算是一個普遍的傳統,即便農曆2月2日,土地公聖誕供奉麻糬是一種約定俗成,連橫筆下的麻糬祭祖放眼全臺灣,似乎是一個較聚焦在臺南老城區的供品。

除了重陽節的祭拜以外,臺南還會以麻糬供奉農曆9月9日中壇元帥(三太子)聖誕,時間相近的時候也會購買麻糬來供奉北斗星君與南斗星君。通常來說,祭拜的麻糬多是有包餡料且沾上糖粉的口味,似乎多數人傾向有顏色的供品,因此純淨如雪的客家麻糬似乎比較少見上到重陽節的供桌。如今祭拜麻糬的式微,或許和1953年重陽節麻糬大規模中毒的事件有關。一開始吃了小販石天賜與郭天賜製作麻糬的民眾,以為自己只是急性腸胃炎,後來連石天賜的母親都因此病危時,才明白事情的嚴重。當年因原料不慎感染沙門氏桿菌影響了232人,甚至造成3人死亡。

現在的我們談到重陽節,似乎不會預設必須得吃蓬餌的草仔粿。臺灣重陽節的主流多是以紅龜粿為主,此外如同千百年流傳下來的習俗一樣,蓬餌的草仔粿也是常見的節令食品。喜歡在重陽節使用紅龜粿的臺灣人,除了紅色在華人傳統上的喜慶代表之外,與鳳凰、麒麟、龍並列為「四靈」的烏龜,自古以來就被視為長壽的象徵,在敬老節的時刻,更是給予長者最好的重陽節祝福。

一路摸索著歷史的脈絡到現在,我發現時代真的會改變。如今,臺灣的重陽節不只是追念傳統的延續,更是在不斷變遷中孕育出屬於自己的文化樣貌。這份對先祖以及長者的敬意,在歷史與當代之間已經悄然接軌,我深信我們對臺灣這片土地的情感祝福必將綿延不絕,長長久久。

(以上摘自 《臺灣甜:那些滋潤心靈的傳統節日糕點》,大塊文化出版)

▋ 《臺灣甜:那些滋潤心靈的傳統節日糕點》

作者:和菓子

繪者:rabbit44

出版社:大塊文化

Editor/小島與松

Photo/© 2025 rabbit44、大塊文化

延伸閱讀: